平成時代における携帯電話の普及は、「写メ文化」を生み出し、日常の瞬間を手軽に撮影・共有する新たなコミュニケーション手段を確立しました。

1. 写メの誕生とその背景

平成時代は、携帯電話の急速な普及を背景に、日常生活におけるコミュニケーションや情報共有の方法が大きな変革を遂げた時代です。特に、「写メ」という言葉が登場し、多くの人々の間で愛用されるようになりました。「写メ」は、「写メール」の略語であり、画像をメールに添付して送信することが一般的になったことから生まれたものです。この頃、携帯電話にカメラ機能が初めて搭載され、写真撮影が極めて身近で手軽なものとなりました。

2000年代初めには、カメラ付きの携帯電話が市場に登場し、人々は日常的な瞬間を簡単に撮影して共有できるようになりました。特に、画質が現代のスマートフォンと比べて粗いものであっても、その新しさと利便性は、それまで写真を撮る習慣のなかった多くの人々を虜にしました。「写メ」という行為は、単なる写真撮影を超え、携帯電話が果たす役割を再定義するものとなります。

「写メ」という言葉が浸透するに伴い、この文化は写真の撮影自体をもっと身近なものにし、特別な機会でなくても日常の些細な出来事や記念すべき瞬間を記録することが一般的になりました。旅行中のワンシーンや友人との何気ない集まりなど、あらゆる瞬間を簡単に共有できる便利さが、多くの人々を魅了したのです。

こうした背景から、「写メ文化」は、やがてスマートフォンの普及やSNSの台頭にも影響を与え、デジタルコミュニケーションの根幹を成すものとなりました。携帯電話がただの通信ツールにとどまらず、情報共有の革新を象徴するものとして、平成の時代を象徴する文化の一端を担ったのでした。このように、写メは今日のデジタル社会における写真共有文化の先駆けとなり、今なお多くの人の記憶に色濃く残っています。

2. 写メのテクノロジーとその限界

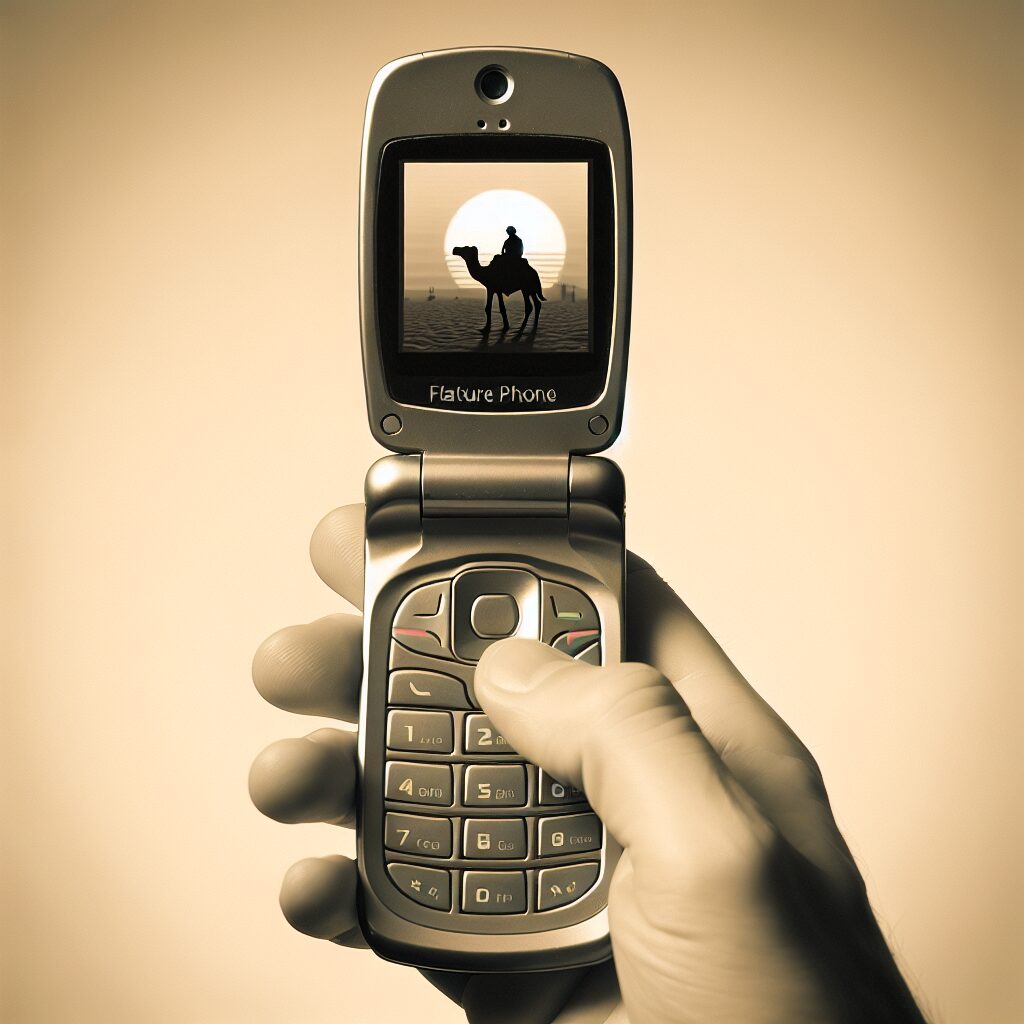

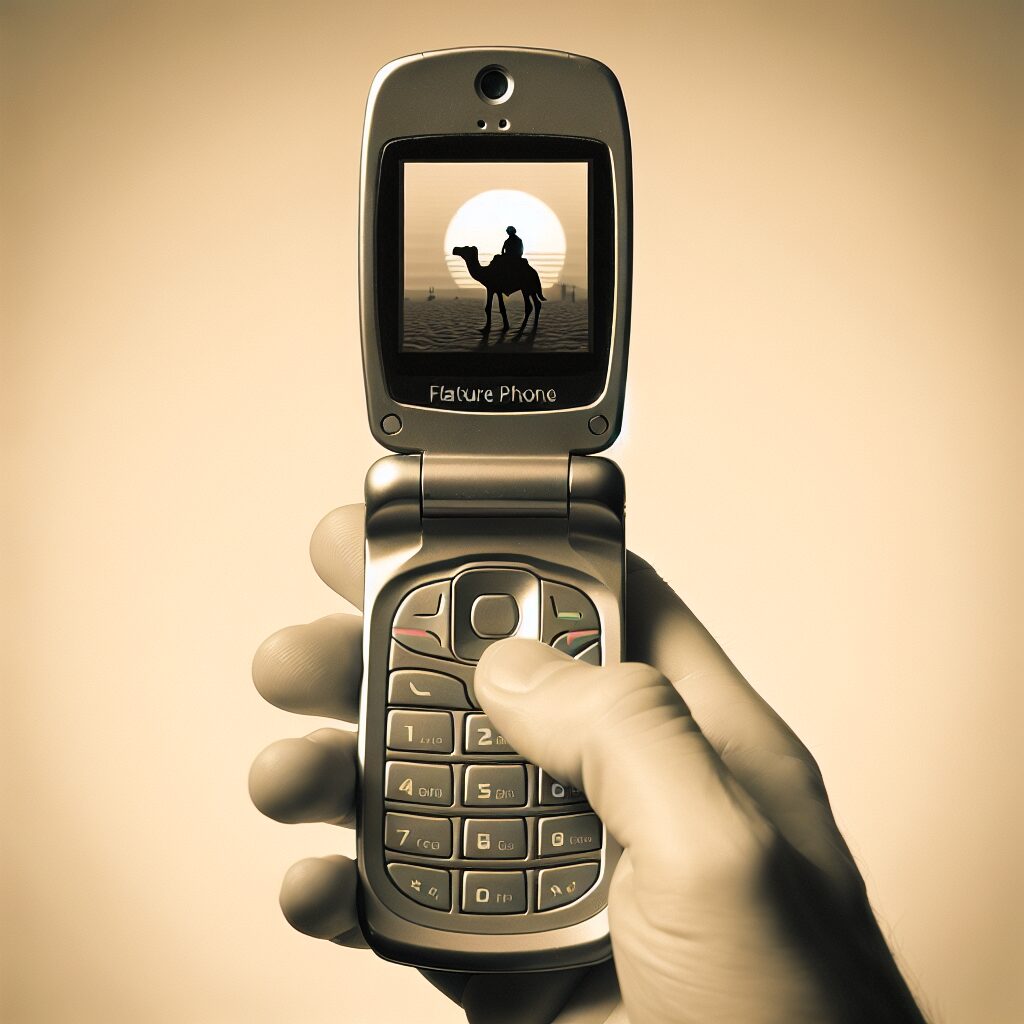

平成初期には、携帯電話に初めてカメラ機能が搭載され、写メ文化が急速に広まりました。

この時期の携帯電話カメラは、画素数が非常に低く、今のスマートフォンに比べると画質は劣っていました。

例えば、当初は約10万画素ほどのカメラが主流で、写真の品質としては決して高いとは言えませんでした。

しかし、その技術は新鮮で、日常的に写真を即時に共有できる利便性から若者を中心に広く支持されました。

この背景には、写メ自体の革新性が大きく関与していたと言えます。

当時は、撮影後すぐにメールに添付して送信するという手軽さがあり、写真の送受信がコミュニケーション手段として確立されていきました。

これは、写真を取ってから現像するという従来の方法と比べて、非常に迅速で時間を気にしないコミュニケーションを可能にしました。

しかし、技術の進化とともに、その限界も露見することになりました。

画素数の制約や保存容量の少なさは、時に撮影のクオリティを犠牲にすることになりました。

また、データ通信料金の高さや送受信の遅さなど、初期の写メには技術的な制約が存在していました。

それでも写メは、日常のちょっとした出来事を記録し、即時に友人とシェアできる手段として、デジタル時代のコミュニケーション革命において重要な役割を担ったのです。

こうした写メの普及は、スマートフォンの登場やSNSの進化と共にその形を変えつつも、今もなお私たちの生活の中に根付いています。

かつての携帯電話技術が、いまのコミュニケーションツールの原型を築いたと言っても過言ではありません。

デジタル時代の幕開けには、写メという革新的な技術が隠されていたのです。

この時期の携帯電話カメラは、画素数が非常に低く、今のスマートフォンに比べると画質は劣っていました。

例えば、当初は約10万画素ほどのカメラが主流で、写真の品質としては決して高いとは言えませんでした。

しかし、その技術は新鮮で、日常的に写真を即時に共有できる利便性から若者を中心に広く支持されました。

この背景には、写メ自体の革新性が大きく関与していたと言えます。

当時は、撮影後すぐにメールに添付して送信するという手軽さがあり、写真の送受信がコミュニケーション手段として確立されていきました。

これは、写真を取ってから現像するという従来の方法と比べて、非常に迅速で時間を気にしないコミュニケーションを可能にしました。

しかし、技術の進化とともに、その限界も露見することになりました。

画素数の制約や保存容量の少なさは、時に撮影のクオリティを犠牲にすることになりました。

また、データ通信料金の高さや送受信の遅さなど、初期の写メには技術的な制約が存在していました。

それでも写メは、日常のちょっとした出来事を記録し、即時に友人とシェアできる手段として、デジタル時代のコミュニケーション革命において重要な役割を担ったのです。

こうした写メの普及は、スマートフォンの登場やSNSの進化と共にその形を変えつつも、今もなお私たちの生活の中に根付いています。

かつての携帯電話技術が、いまのコミュニケーションツールの原型を築いたと言っても過言ではありません。

デジタル時代の幕開けには、写メという革新的な技術が隠されていたのです。

3. 写メ文化の広がりとその影響

写メ文化は、平成時代に携帯電話の普及とともに急速に広がりを見せました。

かつての日本では、携帯電話にカメラが搭載される前、写真は特別な場面で撮影するものでした。

しかし、写メの登場により、日常の些細な出来事を簡単に記録し、友人や家族と共有することが可能となりました。

これにより、写真は特別なものから日常的なコミュニケーション手段へと進化を遂げたのです。

写メの利便性は、人々の日常生活に新しい変化をもたらしました。

携帯電話のカメラ機能は、たとえ画質が低くても、手軽さという点で多くの人々に受け入れられました。

特に若者を中心に、「写メ取った?」「写メ送って」などのフレーズが飛び交うようになり、コミュニケーションの中核をなすようになったのです。

写メ文化の広がりはまた、個々が持つ写真の価値観を変えました。

大切な瞬間だけでなく、日々の何気ないシーンまでも写真に残すことが一般的になり、これが社会全体のコミュニケーションスタイルに大きな影響を与えました。

つまり、写真が人と人との距離を縮め、感情や出来事を即座に共有できるツールとしての役割を果たすようになったのです。

さらに、写メ文化の発展は携帯電話からスマートフォンへの技術革命を後押しし、ソーシャルメディアの普及にも寄与しました。

SNSでの写真共有は、まさにこの写メ文化の延長線上にあります。

つまり、写メの登場は単なる写真技術の進歩だけでなく、現代のデジタルコミュニケーションの基盤を形成する重要なステップであったと言えます。

この写メ文化の影響は、デジタル時代のコミュニケーション革命において、今もなお強く感じられるものです。

かつての日本では、携帯電話にカメラが搭載される前、写真は特別な場面で撮影するものでした。

しかし、写メの登場により、日常の些細な出来事を簡単に記録し、友人や家族と共有することが可能となりました。

これにより、写真は特別なものから日常的なコミュニケーション手段へと進化を遂げたのです。

写メの利便性は、人々の日常生活に新しい変化をもたらしました。

携帯電話のカメラ機能は、たとえ画質が低くても、手軽さという点で多くの人々に受け入れられました。

特に若者を中心に、「写メ取った?」「写メ送って」などのフレーズが飛び交うようになり、コミュニケーションの中核をなすようになったのです。

写メ文化の広がりはまた、個々が持つ写真の価値観を変えました。

大切な瞬間だけでなく、日々の何気ないシーンまでも写真に残すことが一般的になり、これが社会全体のコミュニケーションスタイルに大きな影響を与えました。

つまり、写真が人と人との距離を縮め、感情や出来事を即座に共有できるツールとしての役割を果たすようになったのです。

さらに、写メ文化の発展は携帯電話からスマートフォンへの技術革命を後押しし、ソーシャルメディアの普及にも寄与しました。

SNSでの写真共有は、まさにこの写メ文化の延長線上にあります。

つまり、写メの登場は単なる写真技術の進歩だけでなく、現代のデジタルコミュニケーションの基盤を形成する重要なステップであったと言えます。

この写メ文化の影響は、デジタル時代のコミュニケーション革命において、今もなお強く感じられるものです。

4. 平成から令和へ、そしてソーシャルメディアの影響

平成時代における携帯電話の普及は、コミュニケーションや情報共有の方法を劇的に変化させました。

特に、携帯電話で撮影した写真を「写メ」として送信する文化は、多くの人々に親しまれました。

この「写メ」は、日本語の「写メール」の略で、メールに画像を添付して送るという新しいコミュニケーション手段の一つとして大きく成長しました。

2000年代初頭には、携帯電話にカメラ機能が搭載され、手軽に写真を撮影して友人や家族に送信できるようになりました。

この技術は、写真の撮影と共有における革命の始まりであり、携帯電話はその中心的な役割を担いました。

しかし、当時のカメラ機能は画素数が非常に低く、現在のスマートフォンのそれとは比較にならない粗さでした。

しかし、その手軽さと新しさが「写メ」を流行させ、若者を中心に受け入れられました。

また、写メの普及は、写真を撮る行為自体の敷居を下げ、日常のさまざまな瞬間を気軽に記録することを可能にしました。

これにより、特別でなくとも共有したい瞬間を簡単に写真に残せるようになり、その結果、写真はコミュニケーションツールとして広く受け入れられるようになりました。

そして、この流れは携帯電話からスマートフォンへの進化、さらにはソーシャルメディアの普及へと続きます。

ソーシャルメディア上での写真共有は、写メ文化の進化形ともいえるでしょう。

現在では、SNSが日常生活の一部となり、写真は一瞬で世界中にシェアできる便利なツールとなりました。

写メ文化は、平成時代の革新を象徴するものであり、デジタルコミュニケーションの重要な礎となっています。

その影響は令和の時代にも引き継がれ、多くの人々にとって未だに鮮明に記憶され、利用されています。

特に、携帯電話で撮影した写真を「写メ」として送信する文化は、多くの人々に親しまれました。

この「写メ」は、日本語の「写メール」の略で、メールに画像を添付して送るという新しいコミュニケーション手段の一つとして大きく成長しました。

2000年代初頭には、携帯電話にカメラ機能が搭載され、手軽に写真を撮影して友人や家族に送信できるようになりました。

この技術は、写真の撮影と共有における革命の始まりであり、携帯電話はその中心的な役割を担いました。

しかし、当時のカメラ機能は画素数が非常に低く、現在のスマートフォンのそれとは比較にならない粗さでした。

しかし、その手軽さと新しさが「写メ」を流行させ、若者を中心に受け入れられました。

また、写メの普及は、写真を撮る行為自体の敷居を下げ、日常のさまざまな瞬間を気軽に記録することを可能にしました。

これにより、特別でなくとも共有したい瞬間を簡単に写真に残せるようになり、その結果、写真はコミュニケーションツールとして広く受け入れられるようになりました。

そして、この流れは携帯電話からスマートフォンへの進化、さらにはソーシャルメディアの普及へと続きます。

ソーシャルメディア上での写真共有は、写メ文化の進化形ともいえるでしょう。

現在では、SNSが日常生活の一部となり、写真は一瞬で世界中にシェアできる便利なツールとなりました。

写メ文化は、平成時代の革新を象徴するものであり、デジタルコミュニケーションの重要な礎となっています。

その影響は令和の時代にも引き継がれ、多くの人々にとって未だに鮮明に記憶され、利用されています。

5.まとめ

平成時代の日本は、携帯電話の急速な普及が私たちの生活に大きな変化をもたらしました。

その変化の中で注目すべきは「写メ文化」の誕生とその進化です。

「写メ」は、「写メール」の略称で、携帯電話で撮影した写真をメールに添付して送信することを指します。

この文化の始まりは、2000年代初頭に携帯電話にカメラ機能が搭載され始めたことで、一気に広まりました。

今では日常になったこの技術も、当時は画期的なものでした。

その背景には、写真を撮ってすぐに共有できるという便利さがありました。

携帯電話のカメラは画質こそ低かったものの、手軽に写真を撮影して送ることができるという新しい多様性を提供しました。

このため、特に若者の間で人気を博し、写メは日常会話にも深く根付いていくことになります。

「写メ取った?」や「写メ送って」という言葉が流行し、携帯電話のコミュニケーション法の一つとして広まったのです。

写メの普及は、写真撮影そのもののハードルを大きく下げました。

これにより、人々は旅行やイベントなどの特別な瞬間だけでなく、日常の些細な出来事も気軽に写真に収めるようになりました。

その結果、写真がより多くの場面で使われるようになり、日常的なコミュニケーションの手段としての地位を確立しました。

写メ文化は、単なる写真撮影技術の進化だけでなく、携帯電話からスマートフォンへ、さらにはソーシャルメディアの台頭を促す一因となりました。

初期の写メは、今やインスタグラムやFacebookなどでの写真共有の礎となっており、デジタル時代のコミュニケーション革命の一端を担ったと言っても過言ではありません。

こうした背景を考えると、写メ文化というのは、私たちのコミュニケーションの未来をも変え続ける力を持っているのです。

その変化の中で注目すべきは「写メ文化」の誕生とその進化です。

「写メ」は、「写メール」の略称で、携帯電話で撮影した写真をメールに添付して送信することを指します。

この文化の始まりは、2000年代初頭に携帯電話にカメラ機能が搭載され始めたことで、一気に広まりました。

今では日常になったこの技術も、当時は画期的なものでした。

その背景には、写真を撮ってすぐに共有できるという便利さがありました。

携帯電話のカメラは画質こそ低かったものの、手軽に写真を撮影して送ることができるという新しい多様性を提供しました。

このため、特に若者の間で人気を博し、写メは日常会話にも深く根付いていくことになります。

「写メ取った?」や「写メ送って」という言葉が流行し、携帯電話のコミュニケーション法の一つとして広まったのです。

写メの普及は、写真撮影そのもののハードルを大きく下げました。

これにより、人々は旅行やイベントなどの特別な瞬間だけでなく、日常の些細な出来事も気軽に写真に収めるようになりました。

その結果、写真がより多くの場面で使われるようになり、日常的なコミュニケーションの手段としての地位を確立しました。

写メ文化は、単なる写真撮影技術の進化だけでなく、携帯電話からスマートフォンへ、さらにはソーシャルメディアの台頭を促す一因となりました。

初期の写メは、今やインスタグラムやFacebookなどでの写真共有の礎となっており、デジタル時代のコミュニケーション革命の一端を担ったと言っても過言ではありません。

こうした背景を考えると、写メ文化というのは、私たちのコミュニケーションの未来をも変え続ける力を持っているのです。

コメント