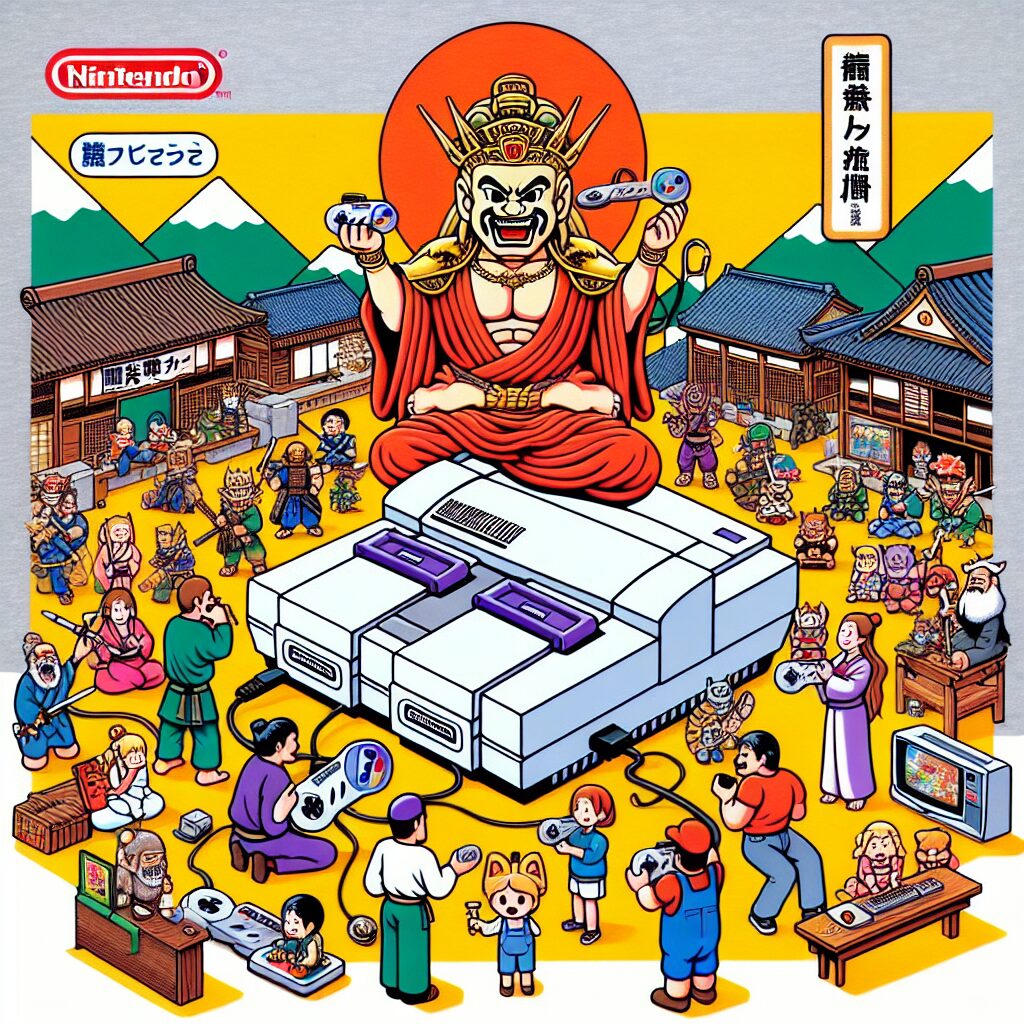

スーパーファミコンとその「フーフー」文化は、90年代のゲーム体験を超え、友情や家族の絆を深めた社会的象徴として記憶されています。

1. スーパーファミコンの時代背景

スーパーファミコンは、1990年代初頭に登場し、家庭用ゲーム機の一つとして瞬く間に広まりました。

この時代は技術が急速に進化していく中で、ゲームのグラフィックや音質が飛躍的に向上していった時期でもあります。

そんな中で、スーパーファミコンはファミリーコンピュータの次世代機として登場し、単なるゲーム機以上の存在となりました。

その背景には、任天堂の卓越した技術力と革新的なゲームデザインがありました。

スーパーファミコンは、初代ファミリーコンピュータからの技術的進歩を受け継ぎながら、新しい時代のエンターテインメントとして際立っていました。

当時のゲーム業界において、16ビットのグラフィックとステレオサウンドは一大ブームを巻き起こし、多くのゲームタイトルがこの機種のために開発されました。

その結果、スーパーファミコンは世界中のゲーマーに触発を与え、ゲーム産業全体の成長を牽引する役割を果たしました。

そして、スーパーファミコンが生み出した「フーフー」文化もまた、平成時代を象徴する特異な現象としてゲーム史に刻まれています。

スーパーファミコンは、ゲーム体験を超え、文化の形成にも影響を与えました。

例えば、ゲームカセットの読み込みがうまくいかない時の「フーフー」という行為も、その一つです。

これは単なる故障対策の動作として始まったものが、やがてゲーマーにとっての「あるある」行動となり、平成時代の共通体験として心に残るものとなりました。

スーパーファミコンを介して、当時の多くの若者は交流し、絆を深め、共に遊ぶ喜びを共有しました。

そのため、この時代のゲーム機は単なる遊び道具以上の価値を持ち、多くの人々の記憶と結びついています。

この時代は技術が急速に進化していく中で、ゲームのグラフィックや音質が飛躍的に向上していった時期でもあります。

そんな中で、スーパーファミコンはファミリーコンピュータの次世代機として登場し、単なるゲーム機以上の存在となりました。

その背景には、任天堂の卓越した技術力と革新的なゲームデザインがありました。

スーパーファミコンは、初代ファミリーコンピュータからの技術的進歩を受け継ぎながら、新しい時代のエンターテインメントとして際立っていました。

当時のゲーム業界において、16ビットのグラフィックとステレオサウンドは一大ブームを巻き起こし、多くのゲームタイトルがこの機種のために開発されました。

その結果、スーパーファミコンは世界中のゲーマーに触発を与え、ゲーム産業全体の成長を牽引する役割を果たしました。

そして、スーパーファミコンが生み出した「フーフー」文化もまた、平成時代を象徴する特異な現象としてゲーム史に刻まれています。

スーパーファミコンは、ゲーム体験を超え、文化の形成にも影響を与えました。

例えば、ゲームカセットの読み込みがうまくいかない時の「フーフー」という行為も、その一つです。

これは単なる故障対策の動作として始まったものが、やがてゲーマーにとっての「あるある」行動となり、平成時代の共通体験として心に残るものとなりました。

スーパーファミコンを介して、当時の多くの若者は交流し、絆を深め、共に遊ぶ喜びを共有しました。

そのため、この時代のゲーム機は単なる遊び道具以上の価値を持ち、多くの人々の記憶と結びついています。

2.フーフー文化の誕生と理由

スーパーファミコンの時代に生まれた「フーフー」文化は、単なるゲームの技術的トラブル解決法を超えた、ゲーマーたちの共同体験のひとつでした。ファミリーコンピュータ(ファミコン)やその後のスーパーファミコンでゲームを楽しむ多くの人々にとって、カセットをゲーム機に差し込んだ際にゲームが上手く読み込まれないとき、「フーフー」という息をかける行為がよく行われていました。この行動は、カセットの接点にたまったほこりを取り除くためのものとして多くのゲーマーに知られていました。なぜなら、この簡単な方法でカセットが再び動くことがあるため、それが当時の一般的な解決策として認識されていたからです。また、この「フーフー」文化は、当時の技術的な限界と知識の欠如から生まれた側面もあると考えられます。実際には、この行為はカセットに湿気を与え、接点の酸化を促進してしまうことが後になってわかりました。しかしその頃は、他に有効な方法を知らないために人々は「フーフー」を信じ続けていたのです。そして、「フーフー」は単なる技術的解決法以上の意味を持ちます。子供たちが友達や家族と一緒にゲームを楽しむ中で、ゲームがうまく動かないとき誰かが「フーフー」をするというのは、一種のおまじないのようなものでした。この文化は、ゲームガイとしての絆を強化し、お互いを笑顔にする機会を増やしたのです。

「フーフー」文化がなぜこれほどまでに広まり、続いたのか。それは単にゲームをプレイする上でのテクニックを超え、ファミリーや友人との時間を過ごすための儀式のようなものだったからです。こうして「フーフー」文化は、その当時のゲーマーたちが共有した思い出として、今でも語り継がれています。このような背景がある「フーフー」は、ただの息をかける行動以上の意味を持ち、当時のゲーム文化を象徴するアイコンとして歴史に刻まれているのです。

3. フーフーの実際の効果

スーパーファミコン時代、多くのゲーマーに親しまれていた「フーフー」行為ですが、その実際の効果については様々な見解があります。

科学的な分析によると、カセットの読み込み不良に対して息を吹きかけるというこの行為には、実のところ効果はないとされています。

その理由として、息には水分が含まれているため、逆にカセットの接点に湿気を与えてしまい、さらなる問題を引き起こす可能性があるとされます。

カセットの金属端子が酸化しやすくなることから、状態が悪化することも考えられます。

科学的な分析によると、カセットの読み込み不良に対して息を吹きかけるというこの行為には、実のところ効果はないとされています。

その理由として、息には水分が含まれているため、逆にカセットの接点に湿気を与えてしまい、さらなる問題を引き起こす可能性があるとされます。

カセットの金属端子が酸化しやすくなることから、状態が悪化することも考えられます。

4. フーフー文化とコミュニティ形成

平成時代、スーパーファミコンを中心とした「フーフー」文化は、単なる家庭内ゲームの一行為ではなく、ゲーマーたちのコミュニティを形成する役割を果たしていました。親世代から子供まで、家族全体が一丸となってゲームに取り組む中で、「フーフー」は世代を超えたコミュニケーションのツールとなりました。この行為がきっかけで、家族や友人との間には絆が生まれ、時にはゲーム以上に重要な役割を担うこともあったのです。「フーフー」文化は、ゲームの技術面を越えて、人々の心を繋ぐ儀式の一環となりました。ゲームが起動しないとき、お互いに励まし合いながらフーフーを試みることで、楽しい思い出を共有しました。特に兄弟や友人との間でその行為を行うことは、互いの連携を深め、より豊かなコミュニティを育んだのです。

当時のゲーマーたちは、この「フーフー」体験を通じ、ただ遊ぶだけでなく意識せずとも協力することの大切さを学んでいました。今や科学的に効果がないと分かっている「フーフー」ですが、それがもたらす連帯感や喜びは計り知れません。ゲームプレイの度に生まれる小さな儀式は、まさに彼らの青春時代の象徴であり、現代になっても語り継がれる思い出の一部となっているのです。

5. まとめ

スーパーファミコンは1990年代を象徴する家庭用ゲーム機で、多くのゲーマーに愛されてきました。その中でも特筆すべきはカセットを読み込ませる際に行われた「フーフー」という行為です。この「フーフー」、単なる息を吹きかける動作ではなく、平成のゲーム文化そのものを体現していました。設置されたカセットに息を吹きかける行為は、技術的な課題から生まれたものでした。当時、ゲームカセットの接点に溜まるほこりが原因で読み込みエラーが発生することがあり、その対策として「フーフー」が広まりました。しかし実際には、科学的な効果は証明されておらず、逆に湿気が原因でカセットを傷める可能性もありました。それにも関わらず、「フーフー」は単なる技術的な動作を超え、社会的な意義を持つ文化として記憶されています。この行為は、多くのゲーマーの間でコミュニケーションの手段となり、家族や友人との絆を深めることに一役買いました。ゲームの途中で「フーフー」する姿は、平成時代の象徴ともいえるもので、今でも懐かしさと共に語り継がれています。スーパーファミコンとその「フーフー」文化は、画面の中だけではなく、人々の心に深く刻まれたゲーム文化の一部であると言えるでしょう。

コメント