1. 鍋文化のルーツを探る

そのルーツをたどると、日本の豊かな自然がもたらす四季折々の食材が、鍋という一つの調理法に集約されてきた歴史があります。

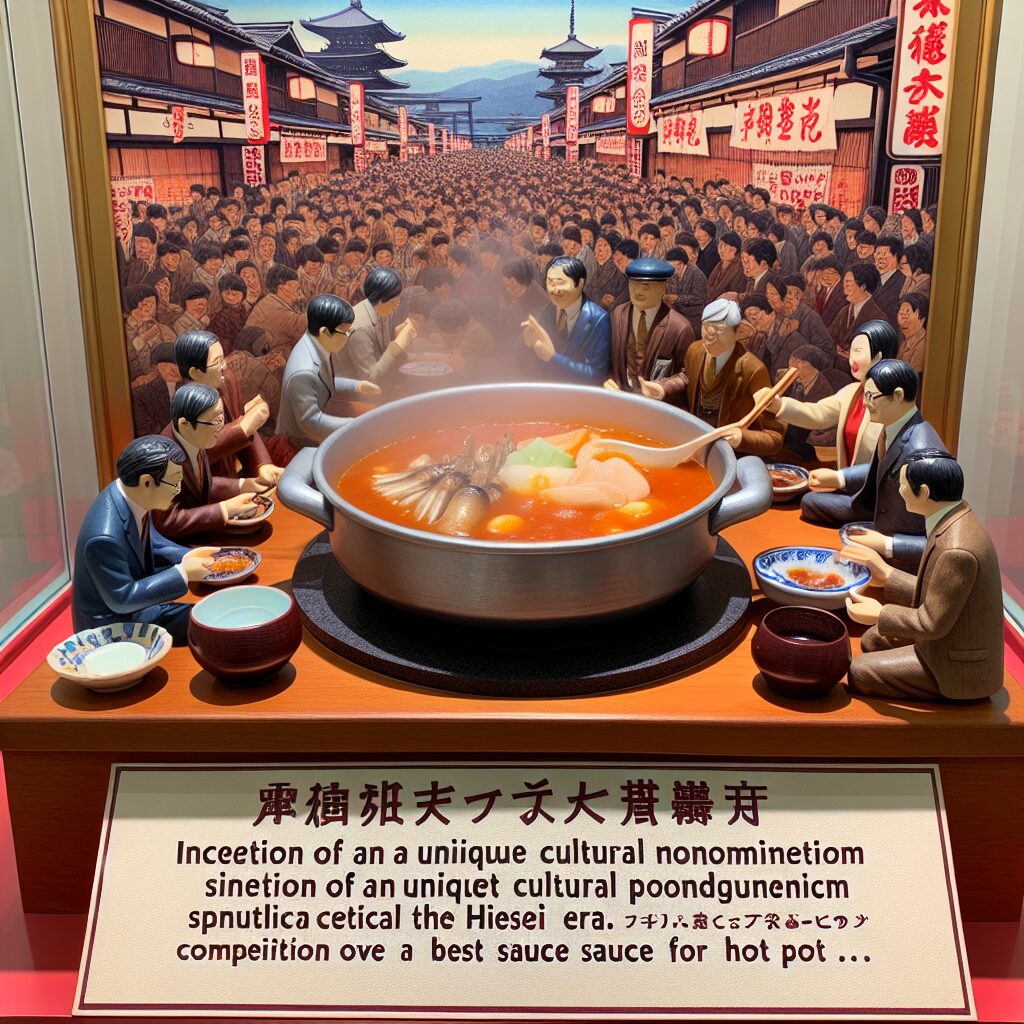

そして、平成時代における鍋文化の特色と言えるのが、「ポン酢派」と「ごまだれ派」の二大勢力による面白い対決です。

この対決は、単なる食の好みを超えて、当時の日本人のライフスタイルやコミュニケーションのあり方を象徴しているとも言えます。

鍋が日本の家庭料理として受け入れられる過程では、材料やつけだれへのこだわりが、人々の交流の場を豊かにし、鍋を囲むこと自体が一つのイベントとして定着しました。

ポン酢のさっぱりした酸味とごまだれの濃厚なクリーミーさ、どちらもが鍋の可能性を拡げ、それぞれの魅力を発揮します。

平成の時代において、こうした選択の自由が生まれた背景には、個性を大切にする文化の定着があると言われます。

鍋パーティーは単なる食事の場に留まらず、みんなでその場を一緒に楽しむ共有体験として、多くの思い出が生まれる場となりました。

つけだれへのこだわりもまた、そうした体験を彩る一要素だったのです。

平成時代の鍋ブームは、つけだれという二大派閥が勝敗を競い合う微笑ましい文化を生み出しましたが、それは今でも令和の時代にまで続く、日本特有の食文化の魅力と言えるでしょう。

鍋を囲んで交わされる会話や笑い声は、時代を超えて私たち一人ひとりの心の中に残り続けます。

2. 二大派閥: ポン酢派とごまだれ派

その中で、特に懐かしいのが「鍋文化」です。

この文化は、寒い季節に人々が友人や家族と共に鍋を囲む、日本の風情の一部と言えるでしょう。

そして、この「鍋文化」を語る上で欠かせないのが「二大派閥」、ポン酢派とごまだれ派の対立です。

平成時代の鍋の季節になると、この二大派閥が対立するというのはお決まりの光景でした。

まず、ポン酢派の魅力について考えてみましょう。

ポン酢は、さっぱりとした酸味が鍋の具材を引き立て、素材そのものの味を楽しむことができるつけだれです。

この酸味が、肉や野菜に調和をもたらし、新たな味わいを提供してくれます。

ポン酢には、消化を促進する効果もあり、健康を気にする方々には特に人気があります。

これに対し、ごまだれ派は、濃厚でクリーミーな味わいに魅了されています。

ごまだれの滑らかさと香ばしい風味は、鍋の具材と絡み合い、特に豚肉や豆腐との相性が抜群です。

濃厚な味わいが温かい食卓をさらに豊かにし、冬の寒さを和らげてくれます。

しかし、このように異なる魅力を持つ二つの派閥が集まると、つけだれ選びはしばしば熱い議論の場となります。

「今日はポン酢で」「いや、ごまだれがいい」と言った具合に、まさにどちらが主導権を握るかを巡るつばぜり合いが始まります。

でも、最終的には、お互いの好みを尊重し、それぞれのつけだれで楽しみながら和やかな食事の時間へと進んでいきます。

この平成時代の「つけだれ戦争」は、鍋を囲む団らんを一層豊かにしてくれていたのかもしれません。

令和の現代においても、このような鍋文化は続いており、あの頃の記憶が蘇る大切な時間となっています。

3. 鍋を囲む家族や友人との思い出

その中でも、特に懐かしいのが「鍋文化」です。

寒い季節になると、日本各地で家庭や飲食店で鍋を囲み、人々はその暖かさを味わいながらコミュニケーションを深めました。

鍋を囲むという行為自体が、家族や友人との交流の場となり、笑顔と会話が絶えない時間を提供したのです。

特に平成時代に流行したのが、「ポン酢派」と「ごまだれ派」の楽しい対決です。

鍋という簡単でおいしい料理の中で、つけだれ選びが大いに盛り上がる話題となりました。

ポン酢派はさっぱりとした味わいを楽しむのが好きで、ごまだれ派は濃厚でクリーミーな味わいを重視する。

どちらも鍋の引き立て役として欠かせません。

つけだれ選びにより、会話が弾み、時には軽い対抗心が生まれるのも、この時代ならではの楽しみでした。

鍋を囲むことで生まれる思い出は、一緒に食事をすることで形成される絆の象徴とも言えます。

家族で過ごす時間、友人と過ごす時間、どちらも鍋があるからこそ、より親密で大切なものとして記憶されます。

その場で交わされる会話や、つけだれ一つで盛り上がるそのひとときが、“鍋を囲む”という行為をもっと特別なものとしました。

平成時代が過ぎて令和となった今でも、あの頃の記憶を振り返りながら鍋を楽しむ習慣は続いています。

家族や友人と再び鍋を囲むことで、過去の思い出がよみがえり、新たな思い出をつくるきっかけともなっています。

平成の鍋文化は、ただの食事ではなく、人と人とをつなぐ心温まるコミュニケーションツールだったのです。

4. つけだれ戦争の勃発: 平成ならではの現象

この”つけだれ戦争”は、単なる味の嗜好の違いを超えて、個人のアイデンティティにすら影響を与えました。ポン酢派は、酸味が利いたさっぱりとした味を好み、鍋の素材そのものの味を存分に楽しみたいと主張します。酸味により、料理がよりさっぱりとした味わいになり、消化も助けるとされていますので、多くの健康志向の方にも支持されています。その一方で、偏りない食材の味わいが酸味で一層引き立つことで、全体的なバランスを重視する意見としても力強く支持され続けてきました。

一方、ごまだれ派は、その濃厚でクリーミーな味わいに魅了され続けています。ごまだれの香り高い風味が鍋の具材に絶妙に絡み、新たな味わいの発見をもたらすのです。濃厚な味わいが特に寒い季節には嬉しく、食卓を一層華やかに彩ります。特にごまだれと良く合う豚肉や豆腐は、その相性の良さでしばしば語られ、多くの食卓で使用される主流として雷のように支持を集めています。

このような状況で、ポン酢派とごまだれ派が同席すると、”つけだれ戦争”は一種の口論が始まりかねません。「ポン酢一択だ」、「いや、やはりごまだれが最高」といった対抗する意見が飛び交い、まるでどちらが先に折れるかを試されているようです。しかし、最終的にはそれぞれのこだわりが再確認され、笑いと共に食事が進みます。それこそが、平成時代特有の、人々の心に残る懐かしい対立と言えるのです。

今でもなお、多くの家庭ではこの平成の懐古文化を引き継ぎながら、味を楽しむという習慣が続いています。まるで時代を超えた興行のように、鍋を囲むお祭りが続いているのです。平成の時代に生まれたこれらのエピソードが、令和の今でも日本の食文化を支えていることに疑いはありません。

5. 令和時代に続く鍋の楽しみ方

平成時代を振り返ると、ポン酢とごまだれの二大勢力は鍋文化の風物詩として多くの家庭で親しまれてきました。どちらのたれもその味わいの魅力に根強いファンがおり、家庭内での選択が一種の儀式と化すこともよくありました。この対立は、鍋を囲む時間に一層の楽しさを加えるものとして、多くの日本人の心に残っています。

しかし、時代が進むにつれ、個々の好みによる多様性が認められるようになり、お互いの選択を尊重する意識が高まってきました。平成時代にはしばしば議論の的となったつけだれ選びも、今では楽しさの一部として軽く交わされるユーモアの一環です。素直に自分の好みを主張しつつも、他人の意見を受け入れる柔軟さを持つことが新たな家庭の絆を生むことにつながっているのです。

令和の時代に入っても、鍋の楽しみ方は進化を続けています。新しい食材やつけだれの開発が進む中で、家庭料理としての鍋はますます多様化し、その可能性を広げています。今後も我々は、家族や友人と共に、鍋を囲んで暖かい時間を共有し、進化する鍋文化を楽しんでいくことでしょう。

コメント