平成時代の地デジ化は、多くの家庭に影響を与え、家族の絆を深めるきっかけとなった。チューナー設置は一大イベントで、皆で協力し合う姿があった。

1. 地デジ化への対応とその背景

平成時代における家庭の一大イベントの一つに、地デジ化への対応があります。

この動きは、2000年代初頭から進められてきたもので、多くの日本の家庭に影響を与えました。

テレビ放送のアナログからデジタルへの切り替えが進行し、2011年7月24日には完全移行が達成されました。

この移行に伴い、多くの家庭では地デジチューナーを取り付ける必要があり、たいへんな騒動が巻き起こったのです。

特に地デジチューナーが内蔵されていない古いテレビを所有する家庭では、追加のチューナーを購入し、それを設置する作業が求められました。

このため、日本全国で家電量販店がにぎわい、ネットでもチューナーが飛ぶように売れたことを思い出します。

さらに、アナログ放送の画面に表示される「このマークが見えていたらアナログ放送を…」という案内も、視聴者へ強く地デジ化の必要性を訴えかけていました。

これにより、地デジ化の予定が具体的に頭に入るようになったものの、行動に移すのは一苦労。

多くの家庭で地デジ化の作業が先延ばしされ、最終的には期限間近に走り回るシーンがあちこちで見られました。

しかし、設置後には初めて体験する美しいデジタル映像に、多くの人が驚きと感動を味わいました。

リモコン操作の複雑化に戸惑いつつも、家族全員で楽しめるクリアな映像の恩恵に感謝したものです。

地デジ化は家庭内のコミュニケーションを活性化し、家族の団結を促す好例ともなりました。

平成の地デジ化は当時の困難でありながらも、思い出話としてほのぼのとした印象を残すこととなったのです。

この動きは、2000年代初頭から進められてきたもので、多くの日本の家庭に影響を与えました。

テレビ放送のアナログからデジタルへの切り替えが進行し、2011年7月24日には完全移行が達成されました。

この移行に伴い、多くの家庭では地デジチューナーを取り付ける必要があり、たいへんな騒動が巻き起こったのです。

特に地デジチューナーが内蔵されていない古いテレビを所有する家庭では、追加のチューナーを購入し、それを設置する作業が求められました。

このため、日本全国で家電量販店がにぎわい、ネットでもチューナーが飛ぶように売れたことを思い出します。

さらに、アナログ放送の画面に表示される「このマークが見えていたらアナログ放送を…」という案内も、視聴者へ強く地デジ化の必要性を訴えかけていました。

これにより、地デジ化の予定が具体的に頭に入るようになったものの、行動に移すのは一苦労。

多くの家庭で地デジ化の作業が先延ばしされ、最終的には期限間近に走り回るシーンがあちこちで見られました。

しかし、設置後には初めて体験する美しいデジタル映像に、多くの人が驚きと感動を味わいました。

リモコン操作の複雑化に戸惑いつつも、家族全員で楽しめるクリアな映像の恩恵に感謝したものです。

地デジ化は家庭内のコミュニケーションを活性化し、家族の団結を促す好例ともなりました。

平成の地デジ化は当時の困難でありながらも、思い出話としてほのぼのとした印象を残すこととなったのです。

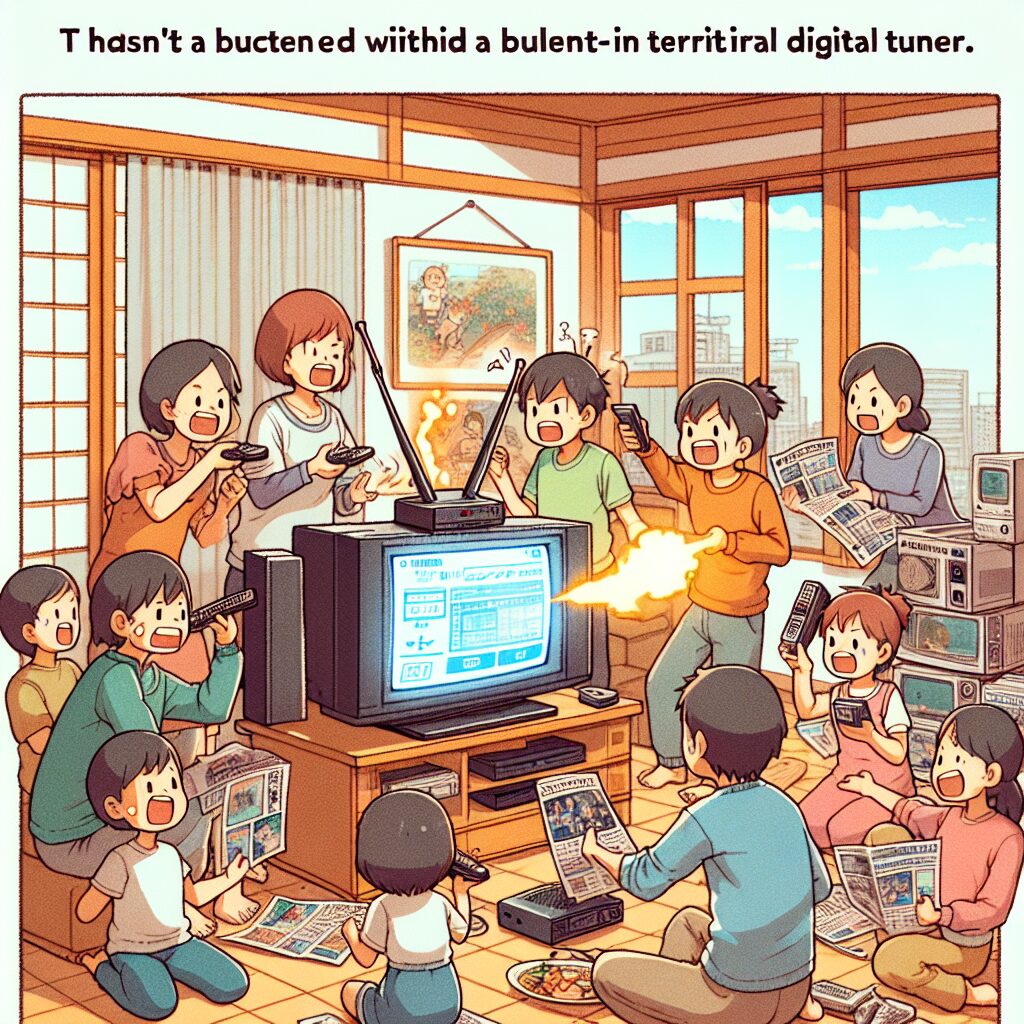

2. 家庭内での地デジチューナー取り付けエピソード

平成の時代、日本の家庭では地デジ化という一大転機が訪れました。

そして、その顕著な象徴ともいえるのが、地デジチューナーの取り付け作業だったのです。

テレビがまだアナログで放送されていた頃、人々は突然の放送移行に対応しなければならなくなり、 この出来事は多くの家庭でいわば小さな大騒動を巻き起こしました。

地デジ対応テレビを持たない家庭にとっては、とりわけ緊急事態とも言える状況でした。

放送が完全にデジタル化される日が近づくにつれ、家電店へ駆け込む人々や、インターネットで情報を探し求める人々の姿があちこちで見られたものです。

チューナーの在庫が減るにつれて焦る家族も少なくありませんでした。

そして、ようやく手に入れた地デジチューナーを前に、家庭内では取付作業が始まります。

しかしながら、取り付けに関する知識を持っていない家庭も多く、「これで合っているのか」、「あの線はどこに繋ぐのか」と試行錯誤を繰り返す姿は、おそらくどこの家庭でも似たような光景だったのではないでしょうか。

また、無事に取り付けが完了しても、リモコンの使い方がこれまでとは少し違うため、各家庭では新しい操作方法に戸惑いの声があがりました。

地デジ画面の美しさに家族全員が歓声を上げたことでしょう。

それでも、時には誤操作で思いもよらぬチャンネルに切り替わるハプニングも。

そのような出来事が、家庭内のコミュニケーションを自然と増やしたかもしれません。

このように、平成の地デジ化対応は大変な面もありましたが、家族が一致団結して問題を解決する良い機会となり、またユニークな思い出を生んだことでしょう。

そして、その顕著な象徴ともいえるのが、地デジチューナーの取り付け作業だったのです。

テレビがまだアナログで放送されていた頃、人々は突然の放送移行に対応しなければならなくなり、 この出来事は多くの家庭でいわば小さな大騒動を巻き起こしました。

地デジ対応テレビを持たない家庭にとっては、とりわけ緊急事態とも言える状況でした。

放送が完全にデジタル化される日が近づくにつれ、家電店へ駆け込む人々や、インターネットで情報を探し求める人々の姿があちこちで見られたものです。

チューナーの在庫が減るにつれて焦る家族も少なくありませんでした。

そして、ようやく手に入れた地デジチューナーを前に、家庭内では取付作業が始まります。

しかしながら、取り付けに関する知識を持っていない家庭も多く、「これで合っているのか」、「あの線はどこに繋ぐのか」と試行錯誤を繰り返す姿は、おそらくどこの家庭でも似たような光景だったのではないでしょうか。

また、無事に取り付けが完了しても、リモコンの使い方がこれまでとは少し違うため、各家庭では新しい操作方法に戸惑いの声があがりました。

地デジ画面の美しさに家族全員が歓声を上げたことでしょう。

それでも、時には誤操作で思いもよらぬチャンネルに切り替わるハプニングも。

そのような出来事が、家庭内のコミュニケーションを自然と増やしたかもしれません。

このように、平成の地デジ化対応は大変な面もありましたが、家族が一致団結して問題を解決する良い機会となり、またユニークな思い出を生んだことでしょう。

3. 徐々に迫る地デジ化の実感

平成時代の中でも特に印象深い出来事の一つに、地デジ化への対応があります。

2000年代、日本では地上波テレビがアナログからデジタルへと移行する大きな転換期を迎えました。

多くの家庭では、2011年7月24日までにアナログ放送が終了することを受け、地デジ対応のための準備に追われる日々を送っていました。

当時、テレビ画面に表示される「アナログ放送終了のお知らせ」や、「アナログ放送が終了します」といった警告マークは、多くの人にとってデジタル化が現実のものとして迫っていることを実感させるものでした。

しかし、実際に行動を起こすとなると、なかなか踏み出せないという人々も少なくありませんでした。

地デジ化を迎える準備として、地デジチューナーの設置が必要でしたが、一般家庭にとってはそれが一大イベントでした。

特に、地デジ対応でないテレビを使用している家庭では、全く新しい機器を購入しなければならないという現実が待ち構えていました。

家電店では多くの人がチューナーを手に取り、「これでいいのか」と確認しあう姿が見られました。

さらには、購入したチューナーを家に持ち帰り、家族総出でああでもないこうでもないと接続を試みる光景も、今となっては懐かしい思い出です。

こうした様々な家庭のエピソードの中には、ついに移行日に間に合わず、テレビが見られなくなってしまったいわゆる「地デジ難民」となった方々の話もあります。

アナログ放送が完全に終了すると、そういった家庭ではしばらくの間テレビのない生活を余儀なくされましたが、その間に家族での会話が増えたり、別の趣味を見つけるきっかけになったというポジティブな面もあったようです。

地デジ化が迫る中、そうした家庭内の混乱と新たな発見は、まさに平成時代の象徴的な“あるある”の一つとして、今でも語り継がれています。

2000年代、日本では地上波テレビがアナログからデジタルへと移行する大きな転換期を迎えました。

多くの家庭では、2011年7月24日までにアナログ放送が終了することを受け、地デジ対応のための準備に追われる日々を送っていました。

当時、テレビ画面に表示される「アナログ放送終了のお知らせ」や、「アナログ放送が終了します」といった警告マークは、多くの人にとってデジタル化が現実のものとして迫っていることを実感させるものでした。

しかし、実際に行動を起こすとなると、なかなか踏み出せないという人々も少なくありませんでした。

地デジ化を迎える準備として、地デジチューナーの設置が必要でしたが、一般家庭にとってはそれが一大イベントでした。

特に、地デジ対応でないテレビを使用している家庭では、全く新しい機器を購入しなければならないという現実が待ち構えていました。

家電店では多くの人がチューナーを手に取り、「これでいいのか」と確認しあう姿が見られました。

さらには、購入したチューナーを家に持ち帰り、家族総出でああでもないこうでもないと接続を試みる光景も、今となっては懐かしい思い出です。

こうした様々な家庭のエピソードの中には、ついに移行日に間に合わず、テレビが見られなくなってしまったいわゆる「地デジ難民」となった方々の話もあります。

アナログ放送が完全に終了すると、そういった家庭ではしばらくの間テレビのない生活を余儀なくされましたが、その間に家族での会話が増えたり、別の趣味を見つけるきっかけになったというポジティブな面もあったようです。

地デジ化が迫る中、そうした家庭内の混乱と新たな発見は、まさに平成時代の象徴的な“あるある”の一つとして、今でも語り継がれています。

4. 地デジ化後の新しいテレビ体験

地デジ化後、新しいテレビ体験は予想以上に多くの驚きと戸惑いをもたらしました。

まず一番の驚きは、デジタル放送の圧倒的にクリアな画質です。

以前のアナログ放送とは比較にならないほど、美しい映像に、多くの視聴者が驚きを隠せませんでした。

これにより、家族全員がテレビの前に集まり、その美しさに感嘆の声を上げる場面も見られました。

まず一番の驚きは、デジタル放送の圧倒的にクリアな画質です。

以前のアナログ放送とは比較にならないほど、美しい映像に、多くの視聴者が驚きを隠せませんでした。

これにより、家族全員がテレビの前に集まり、その美しさに感嘆の声を上げる場面も見られました。

5. 家族の絆を深めた地デジ化対応

平成時代を象徴する出来事の一つとして、多くの日本の家庭で大きな話題となった地デジ化は、単なる放送技術の転換だけでなく、家庭内のコミュニケーションを深めるきっかけともなりました。

地デジ化への対応は、一家総がかりで取り組むイベントとして、多くの家庭で「地デジ会議」が開かれました。

チューナーをどこで購入するべきか、新しいテレビを買うか、アンテナの設置はどうするかといった話題が家族の集会の中心となり、普段は会話の少ない家庭でも自然と会話が増える機会となったのです。

特に、家族全員でテレビの前に集まり、チューナーを取り付ける際は、まるでプロジェクトのような一体感が生まれました。

お父さんが説明書を読みながらアドバイスをし、お母さんが工具を手に取り、子供たちは画面の様子を見ながら応援するという、まさに家族全員で協力し合う微笑ましい光景が広がりました。

このような一連の過程は、家族の絆を一層深め、地デジ化という課題を乗り越える過程で、家族の団結力を再確認する瞬間ともなりました。

また、地デジ化後は、テレビのクリアな映像を通して新たな番組を楽しむことができ、家族でのリビングで過ごす時間が増えたことも、家族団結の向上に繋がったのです。

過ぎ去りし平成の時代、地デジ化対応は多くの家庭に、単なる技術革新を超えた心温まる思い出を残してくれました。

地デジ化への対応は、一家総がかりで取り組むイベントとして、多くの家庭で「地デジ会議」が開かれました。

チューナーをどこで購入するべきか、新しいテレビを買うか、アンテナの設置はどうするかといった話題が家族の集会の中心となり、普段は会話の少ない家庭でも自然と会話が増える機会となったのです。

特に、家族全員でテレビの前に集まり、チューナーを取り付ける際は、まるでプロジェクトのような一体感が生まれました。

お父さんが説明書を読みながらアドバイスをし、お母さんが工具を手に取り、子供たちは画面の様子を見ながら応援するという、まさに家族全員で協力し合う微笑ましい光景が広がりました。

このような一連の過程は、家族の絆を一層深め、地デジ化という課題を乗り越える過程で、家族の団結力を再確認する瞬間ともなりました。

また、地デジ化後は、テレビのクリアな映像を通して新たな番組を楽しむことができ、家族でのリビングで過ごす時間が増えたことも、家族団結の向上に繋がったのです。

過ぎ去りし平成の時代、地デジ化対応は多くの家庭に、単なる技術革新を超えた心温まる思い出を残してくれました。

6. まとめ

平成時代の大きな変化の一つとして記憶に残るのが、地上デジタル放送への移行です。

この地デジ化は、単なる技術的な更新ではなく、家庭での特別なイベントとなりました。

平成の終わりに近づく2000年代後半、多くの家庭でアナログテレビに別れを告げ、新しい時代のデジタル放送に対応するための準備が進められました。

特に、地デジチューナーを持たない古いテレビを使用していた家庭では、この移行は一大事でした。

家電量販店やオンラインショップでチューナーを手に入れるために奔走し、家族総出で設置作業に取り組む姿は、今振り返れば懐かしい思い出です。

当時、多くの家庭ではチューナーの接続を巡って試行錯誤が繰り広げられました。

その過程で「どう接続するのが正しいのか」などと家族で話し合い、意見を交換する時間が自然と増えたのも事実です。

また、アナログ放送終了の日が近づくにつれ、テレビに度々表示された地デジ化へのカウントダウンは、視聴者にとってプレッシャーとなる一方で、ようやく動き出すきっかけともなりました。

「あるある」話として家族や友人と飲み会で地デジ化の苦労話を笑いながら話すのも、この時期ならではの光景です。

そして、地デジ化完了のその日、クリアな映像を初めて目にした時の感動は、今でも多くの人の心に残っているでしょう。

平成のテレビ放映の転換期、多くの日本の家庭にとっては大きなハプニングでありつつも、結果的に家族の絆を深めた地デジ化対応。

今でもそのエピソードが語り継がれ、笑顔がこぼれる、そんな温かい思い出として人々の心に刻まれています。

この地デジ化は、単なる技術的な更新ではなく、家庭での特別なイベントとなりました。

平成の終わりに近づく2000年代後半、多くの家庭でアナログテレビに別れを告げ、新しい時代のデジタル放送に対応するための準備が進められました。

特に、地デジチューナーを持たない古いテレビを使用していた家庭では、この移行は一大事でした。

家電量販店やオンラインショップでチューナーを手に入れるために奔走し、家族総出で設置作業に取り組む姿は、今振り返れば懐かしい思い出です。

当時、多くの家庭ではチューナーの接続を巡って試行錯誤が繰り広げられました。

その過程で「どう接続するのが正しいのか」などと家族で話し合い、意見を交換する時間が自然と増えたのも事実です。

また、アナログ放送終了の日が近づくにつれ、テレビに度々表示された地デジ化へのカウントダウンは、視聴者にとってプレッシャーとなる一方で、ようやく動き出すきっかけともなりました。

「あるある」話として家族や友人と飲み会で地デジ化の苦労話を笑いながら話すのも、この時期ならではの光景です。

そして、地デジ化完了のその日、クリアな映像を初めて目にした時の感動は、今でも多くの人の心に残っているでしょう。

平成のテレビ放映の転換期、多くの日本の家庭にとっては大きなハプニングでありつつも、結果的に家族の絆を深めた地デジ化対応。

今でもそのエピソードが語り継がれ、笑顔がこぼれる、そんな温かい思い出として人々の心に刻まれています。

コメント