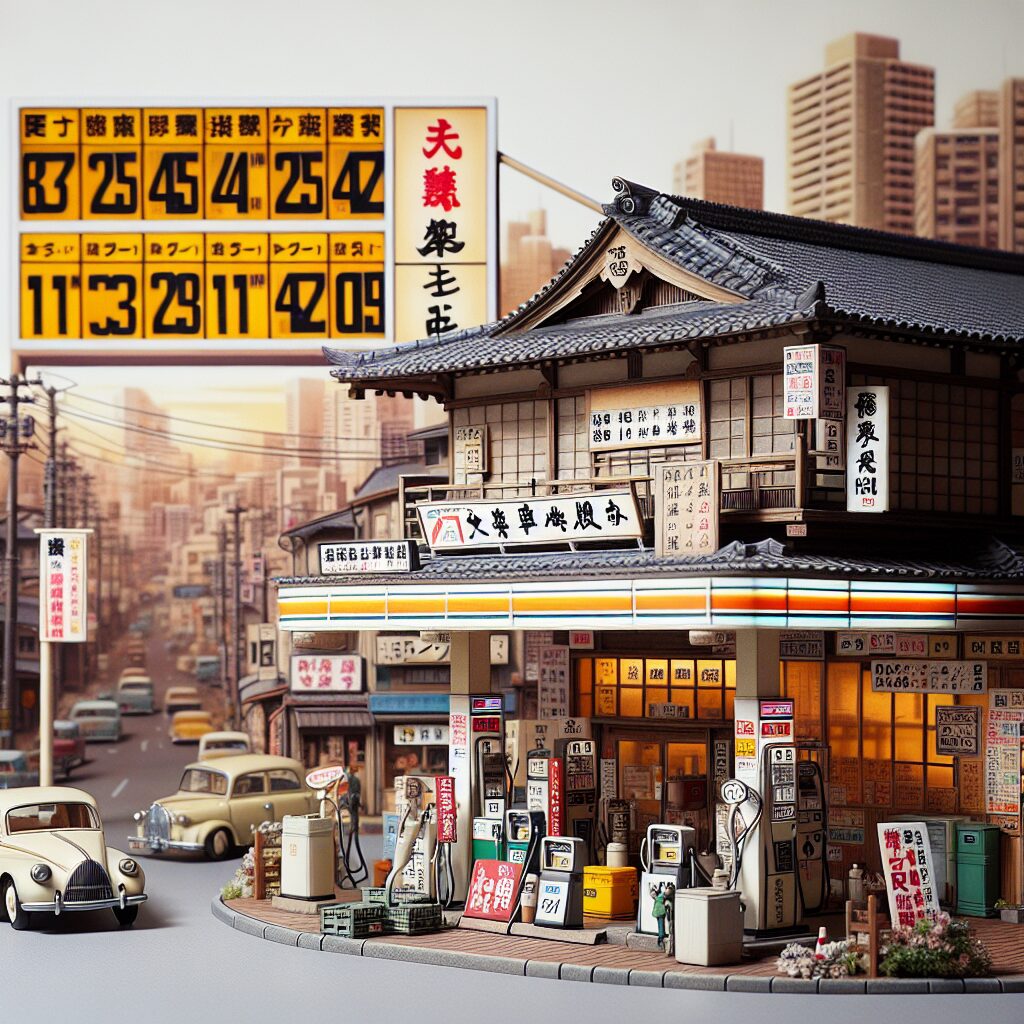

1. 平成初期のガソリン価格事情

具体的にはリッターあたり90円前後で販売されており、これは物価が現在よりも低かった時代背景を強く反映しています。

このような環境下で、突然ガソリン価格が100円を超えるという事態が発生すると、社会に衝撃を与えることになりました。

例えば、新聞やテレビのニュースでは連日、ガソリン価格の上昇が大きく取り上げられ、全国的な関心事となりました。

何故なら、日常生活に直結するエネルギーの値段が上がることは、当時の日本人にとって非常にセンシティブな問題だったからです。

この状況は、人々の日常生活や消費行動を大きく変える要因となり、特に車が主要な移動手段であった地方都市の住民にとっては深刻な問題でした。

地方では、ガソリン価格の高騰に対し、少しでも安く燃料を購入するために情報交換を積極的に行いました。

加えて、燃費がより良い軽自動車への乗り換えを真剣に検討する人々も増え、車の買い替え需要が一時的に高まるなどの動きも見られました。

これらの行動は、家計への負担を軽減しようという努力の一環でもありました。

さらに、この時期においては、ガソリン価格の上昇が物流コストの増加を招き、多くの企業にも影響を及ぼしました。

企業活動のコストが上昇することで、商品の価格もまた上がり始め、消費者の生活に影を落としました。

その結果として、エネルギー効率の向上やエコカーへの関心が高まるなど、環境問題への意識が広がり始めたのもこの頃です。

平成時代を象徴する出来事として語り継がれる「ガソリン価格の100円超え」は、社会の意識に少なからず変化をもたらし、エネルギーに対する考え方を見直すきっかけとなりました。

この出来事があったからこそ、私たちは今日のエネルギー問題について深く考えるようになったとも言えるでしょう。

2. 家計への影響と節約対策

特に、燃費性能が現代ほど向上していなかったため、ガソリン価格の急激な上昇は家計の圧迫となり、節約への工夫が求められました。

地方では公共交通機関が発達していないため、日常生活には自家用車が欠かせない存在でした。

そのため、ガソリン価格の上昇は単なるニュースに留まらず、家計に大きな打撃を与える要因となったのです。

この状況下で、消費者は少しでも安いガソリンを見つけるために、互いに情報交換を行いました。

口コミや地域の情報誌、初期のインターネット掲示板などが主な情報源となり、特に安価なガソリンスタンドがある場所は人気を集めることが多かったです。

また、燃費性能の良い軽自動車への乗り換えも検討され、いくつかの家庭では実際に高燃費車を購入することで、ガソリン代の節約に成功しました。

このように、平成時代のガソリン価格変動は、多くの家庭が工夫を凝らして節約に努めるきっかけとなり、その経験が後に節約志向のライフスタイルを形作る要因の一つにもなったといえるでしょう。

3. 企業と経済への波及効果

また、ガソリン価格の変動は、エネルギー効率の改善を企業に促す契機となりました。多くの企業が環境に優しい製品やサステナブルな取り組みを推進することで、新しいビジネスチャンスの創出にもつながっていきました。エコカーの普及や再生可能エネルギーへの注目も高まり、企業の競争力においてエネルギー効率は重要な要素の一つとなりました。

このように、平成時代のガソリン価格の変動は、単にコストの問題にとどまらず、企業の競争戦略や日本の経済構造にまで広がる影響を持っていたのです。

4. 現代から見る平成時代のガソリン価格

平成の初期、ガソリン価格がリッターあたり90円前後であったため、100円を超えると社会全体が驚きをもって報道しました。新聞やテレビニュースでは連日、ガソリン価格の動きが話題となり、人々は節約生活を余儀なくされました。特に自動車が生活に欠かせない地方においては、ガソリン価格の上昇が家計に深刻な影響を及ぼし、ドライバーたちは少しでも安価なガソリンを求めて情報交換をしていました。また、燃費の良い軽自動車への買い替えを決断する契機にもなりました。

こうしたガソリン価格の高騰は、企業活動にも影響を及ぼしました。物流コストの増加は、多くの商品の価格上昇へとつながり、消費者は物価高の波にさらされました。このため、省エネルギーの意識や環境に配慮したエコカーへの関心が高まる結果となりました。ガソリン価格が100円を超えたという経験は、エネルギーの効率的な利用方法を見直す機会を社会にもたらしたのです。

現代においては、ガソリン価格が150円を超えることも一般化していますが、平成時代の100円超えの衝撃は、当時の社会における象徴的な出来事となりました。それは、ガソリン価格を巡る社会意識の変革を後押ししたといえるでしょう。今振り返ると、あの時代の人々の反応が懐かしく映るかもしれませんが、それは平成時代の一つの象徴として今も多くの人々の記憶に残っています。

5. まとめ:平成時代の影響を振り返る

その驚きは、新聞やテレビのニュースで連日報道され、生活の中でコスト削減を迫られる状況へと導きました。特に燃費性能がまだ十分ではなかった当時の車事情において、ガソリン価格の上昇は家計に深刻な影響をもたらしました。地方においては、自家用車が主要な交通手段であるため、住民たちは少しでも安価なガソリンを提供するスタンドを探し求める日々を送りました。

さらに、このガソリン価格の変動は企業活動にも大きな影響を及ぼしました。物流コストの上昇は、商品価格の高騰へとつながり、消費者物価に直接的な影響を及ぼしました。結果として、人々の関心は効率の良いエネルギー利用やエコカーへと向けられるようになり、これが後の環境意識の高まりへとつながっていったと言えるでしょう。

振り返ってみると、平成時代におけるガソリン価格の動きは、日常生活にどれほどのインパクトを与えていたのかが分かります。そして、この歴史的視点は、現代を生きる私たちがガソリンとどう向き合うべきか考えるための重要な手がかりとなるでしょう。平成時代のガソリン価格の変動には個々の生活や社会意識に対する大きな影響があったことが、改めて確認できます。

コメント