1. 平成初期のエンターテインメント事情

当時、私たちの日常生活にインターネットやデジタル技術はまだ深く浸透しておらず、その代わりにビデオテープが重要な役割を果たしていたのです。

ビデオテープは、多くの家庭で主な情報源や娯楽手段として活躍し、家族が一緒にテレビの前に集まって楽しむ大切な機会を提供しました。

ビデオでの視聴は、まさに家庭での集合体験だったのです。

ビデオデッキと録画可能なテレビは、どの家庭でも見られる一般的なアイテムでした。

録画したい番組を録画予約する機能は非常に便利で、特に家族や友人と一緒に楽しむことができる貴重な時間を生み出していました。

しかし、ビデオカセットには録画容量の限界があったため、新たな番組を保存するためには、すでに録画された番組を消去する必要がありました。

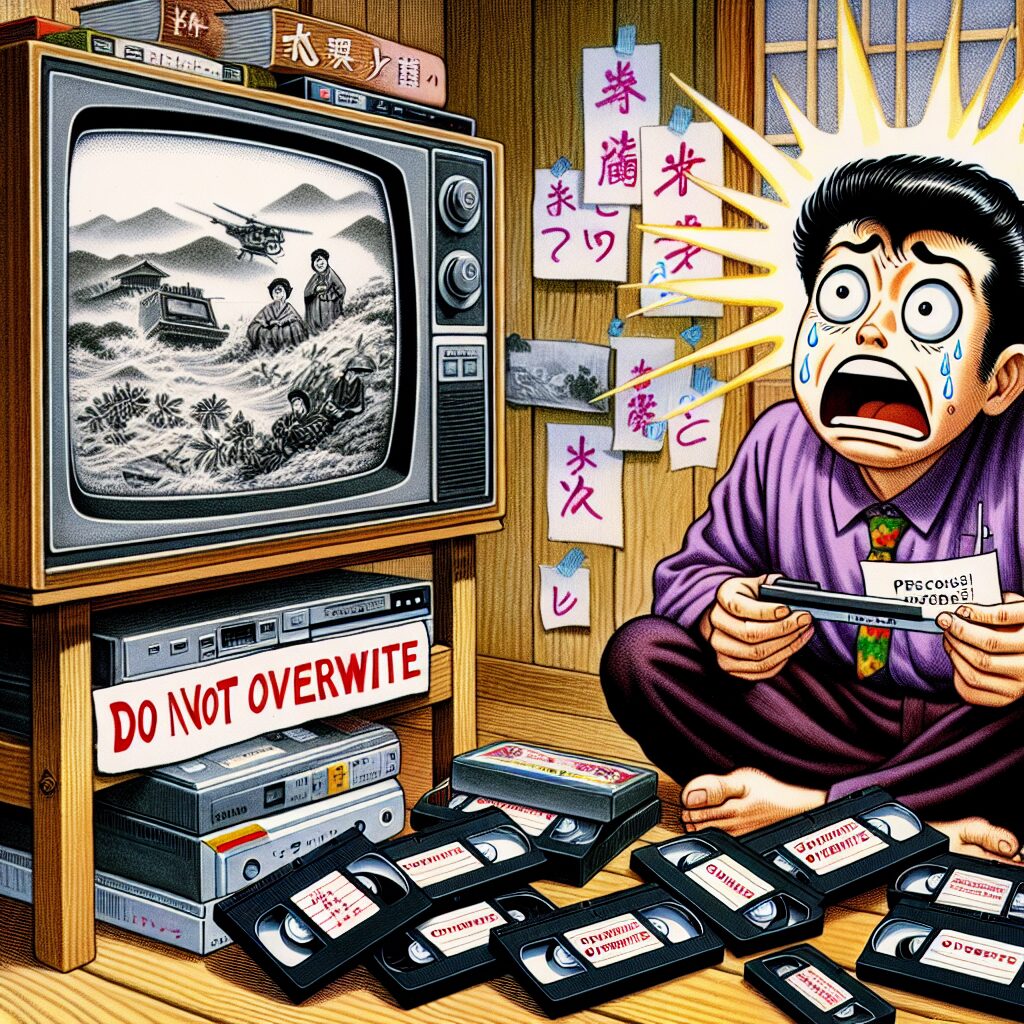

このため、消す番組の選択は慎重に行われ、「上書き禁止ラベル」が登場しました。

このラベルは、録画した映像がうっかり消されないようにするためのもので、家族や友人間でのトラブルを防ぐ役割も果たしていました。

特に、スペシャル番組や特別な一回限りの番組が録画されているビデオには、このラベルが必須だったのです。

また、平成初期にはビデオレンタルも盛んで、街には多くのビデオショップが立ち並んでいました。

私たちは、新作映画やテレビシリーズを手軽にレンタルし、友人や家族と共に楽しむことができました。

当時のビデオ店は、皆が新たなエンターテインメントを発見し、共有し合う場所だったのです。

振り返ってみると、それらのビデオ文化は、平成初期の人々にとって非常に懐かしい思い出の一部です。

今やデジタル技術が普及し、ビデオテープは過去の遺産となりましたが、この時代のエンターテインメントのあり方や家庭におけるコミュニケーションの形は、多くの人にとって大切な文化遺産として心に刻まれています。

2. 上書き禁止ラベルの重要性

当時、多くのビデオデッキには録画予約機能が搭載されていましたが、ビデオカセットの容量には限りがあったため、新しいコンテンツを録画する際に古いものを消す必要がありました。このとき、どの映像を残しどれを消すかといった選択が悩ましいもので、その結果、スペシャル番組や一度きりの放送内容を確実に保存するために上書き禁止ラベルを貼る習慣は、非常に大切だったのです。

また、ビデオレンタルが普及していたこの時代には、レンタルしたビデオを楽しんだり、自分用に録画した内容を友人と持ち寄って一緒に観たりすることが広く行われていました。その際、間違って上から録画してしまうことを防ぐためにも、このラベルが役立ったのです。これらの工夫は、家庭の中でのコミュニケーションを円滑にし、トラブルを未然に防ぐ手立てとなっていました。

このように、上書き禁止ラベルは単なる映像の保護を超えて、当時の生活様式や文化を物語る重要な要素でした。今では見ることが少なくなりましたが、平成初期に育まれたビデオにまつわる文化は、温かみのある懐かしい思い出として残っています。

3. 録画予約機能の登場とビデオ容量の悩み

しかし、一方で多くの家庭が抱えていたのはビデオカセットの容量の問題です。ビデオには限られた録画時間しかなく、新たな番組や映画を録画するたびに、カセット内のどの番組を消去するかを選ばなければなりませんでした。この選択は難しく、家族や友人との議論になることもありました。大切な番組を消してしまうリスクを避けるために、誰もが慎重に選択を行っていました。

録画予約が可能でも、時間がたつにつれて蓄積されていくビデオの数は増えるばかりでした。このため、上書き禁止ラベルはビデオテープの重要なアクセサリーとなり、多くの家庭で利用されていました。特に、スペシャル番組や思い出深い内容のビデオには、上書き禁止ラベルが貼られ、大切に保管されていました。

ビデオカセットの容量制限は、不便な一面を持ちながらも、何を残し、何を消すかという判断により、人々の記憶や価値観の形成にも影響を及ぼしました。日本の家庭では、その判断が家族間の会話のきっかけとなり、新たなコミュニケーションの文化を生んだとも言えます。

平成初期のビデオ文化を支えたこれらの要素は、今も当時を懐かしむ人々の記憶に色濃く残っています。本記事では、家庭内でのエンターテイメントの工夫とそれを取り巻く課題、そしてそれが生んだ文化的背景について、お話ししました。

4. ビデオレンタルショップの普及

この時代、週末になれば近くのビデオショップへ足を運び、新作映画や話題の作品を手に取り、帰宅後のエンターテイメントとして楽しんでいました。

また、ビデオレンタルはただ個人の時間を充実させるだけでなく、家族や友人とのコミュニケーションの手段ともなっていました。

親しい友人とともに借りたビデオを持ち寄り、一緒に視聴する時間は、貴重な思い出のひとつです。

そして新たに録画を行う際、以前に録画した内容が消されないように慎重に選択するのも当時の慣習でした。

上書き禁止ラベルは、こうした状況下で特に役立ち、消えて欲しくない大切な瞬間を守る道具でもありました。

ビデオテープが持つ物理的な制約は、決して悪い面だけではなく、慎重に取り扱うことで、コンテンツへの愛着や思い出を深めることにもつながったのです。

平成のビデオ文化は、単なる映像の記録や再生を超えて、人々の生活や交流を豊かにする役割を果たしていたのです。

5. まとめ

特にエンターテインメントの視点から見ると、ビデオテープは日常の一部であり、貴重な情報源でもありました。

ビデオテープと言えば、番組や映画を録画して後で見るための最大の手段でした。

録画可能なテレビやビデオデッキが家庭の必需品であり、家族が一緒に集まってお気に入りの番組を楽しむ光景は日常的だったのです。

取り扱いにおいて目立ったのが、「録画したビデオへの上書き禁止」という文化です。

録画した映像が消されてしまうことを恐れ、それを防ぐために多くの人がビデオカセットに「上書き禁止」と書かれたラベルを貼りました。

これは家族間や友人間でのトラブルを避けるためでもありました。

特に、スペシャル番組や自分だけのお気に入り番組、一度しか放送されない特別な内容のビデオを守るために、このラベルは重要でした。

当時のビデオデッキは、多くの場合において録画予約機能が搭載されているため、録画したい番組を時間指定して録画することもできました。

しかし、ビデオカセットの容量には限りがあり、新しいコンテンツを録画するためには古いものを消してスペースを作る必要があり、消す番組の選択は慎重に行われました。

ビデオレンタルの普及もまた、昭和から平成初期にかけての文化の一部でした。

多くのビデオショップが街に並んでおり、レンタルしたビデオの視聴や、自宅で録画したビデオを持ち寄って友人と観賞するのは一般的な娯楽のひとつでした。

再生だけではなく、しばしば新たに録画することもあり、上書き禁止のラベルはそうした場面でも役立ちました。

この時代のビデオ文化は今や過去のものですが、平成初期に生きた人々にとっては懐かしい思い出の一部です。

この時代の「あるある」は、多くの人に共感を呼び起こし、上書き禁止ラベルという小さな配慮が、当時の家庭環境やコミュニケーションのあり方を象徴しています。

コメント