たまごっちは平成時代に愛された電子ペットで、電池切れでの衝撃的な「さようなら」が命の有限性を教えました。親子での思い出やテクノロジーの限界を感じる貴重な体験として、今も語り継がれています。

1. 平成時代とテクノロジーの接点

平成時代は、我々の日常にテクノロジーが深く浸透し始めた時代であり、その中でも「たまごっち」はその象徴的な存在として、多くの人々に親しまれてきました。

しかし、この可愛らしい電子ペットとの関わりは、多くの平成生まれにとって、時にほろ苦い思い出となっています。

その理由の一つが、「たまごっちの電池切れ」にあります。

たまごっちは、1996年にバンダイから発売された携帯型の電子ペットで、瞬く間に人気を博し、世界中の子どもたちの心をつかみました。

この電子ペットは、ユーザーが責任を持って育て、絶え間ないケアを必要とするものでした。

健康で長生きさせるために、日々のお世話が求められましたが、それが途切れると、たまごっちは悲しい結末を迎えることになります。

その一つの象徴が、電池が切れる瞬間です。

電池が切れる際のたまごっちの画面は、多くの子どもたちにとって非常にショッキングなものでした。

通常は、電池の消耗に伴って、たまごっちの動作が鈍くなり、突然電源が切れることがあります。

特に印象的なのが、電池切れ直前の画面に表示されるメッセージです。

そこには「さようなら」といった命の終わりを告げるようなメッセージが表示され、小さな子どもたちにとって非常に衝撃的で、心に残るものでした。

この電池切れを迎えるたびに、多くのユーザーは悲嘆に暮れ、その後も電池交換を通じて、たまごっちを再び育てなおす作業をしました。

この一連の流れは、たまごっちが単なるおもちゃ以上の存在であることを示しています。

親や兄弟とともにたまごっちのケアをすることは、家族の絆を深める瞬間でもありました。

たまごっちの電池切れは、テクノロジーと日常生活の接点を感じ取る貴重な体験であります。

デジタル機器にも「終わり」があることを学び、それが早い段階で命の有限性という現実的な考えを持つきっかけともなりました。

平成時代の文化における「あるある」として、今でも語り継がれ続けています。

この懐かしい思い出は、これから先も新たな世代に引き継がれていくことでしょう。

しかし、この可愛らしい電子ペットとの関わりは、多くの平成生まれにとって、時にほろ苦い思い出となっています。

その理由の一つが、「たまごっちの電池切れ」にあります。

たまごっちは、1996年にバンダイから発売された携帯型の電子ペットで、瞬く間に人気を博し、世界中の子どもたちの心をつかみました。

この電子ペットは、ユーザーが責任を持って育て、絶え間ないケアを必要とするものでした。

健康で長生きさせるために、日々のお世話が求められましたが、それが途切れると、たまごっちは悲しい結末を迎えることになります。

その一つの象徴が、電池が切れる瞬間です。

電池が切れる際のたまごっちの画面は、多くの子どもたちにとって非常にショッキングなものでした。

通常は、電池の消耗に伴って、たまごっちの動作が鈍くなり、突然電源が切れることがあります。

特に印象的なのが、電池切れ直前の画面に表示されるメッセージです。

そこには「さようなら」といった命の終わりを告げるようなメッセージが表示され、小さな子どもたちにとって非常に衝撃的で、心に残るものでした。

この電池切れを迎えるたびに、多くのユーザーは悲嘆に暮れ、その後も電池交換を通じて、たまごっちを再び育てなおす作業をしました。

この一連の流れは、たまごっちが単なるおもちゃ以上の存在であることを示しています。

親や兄弟とともにたまごっちのケアをすることは、家族の絆を深める瞬間でもありました。

たまごっちの電池切れは、テクノロジーと日常生活の接点を感じ取る貴重な体験であります。

デジタル機器にも「終わり」があることを学び、それが早い段階で命の有限性という現実的な考えを持つきっかけともなりました。

平成時代の文化における「あるある」として、今でも語り継がれ続けています。

この懐かしい思い出は、これから先も新たな世代に引き継がれていくことでしょう。

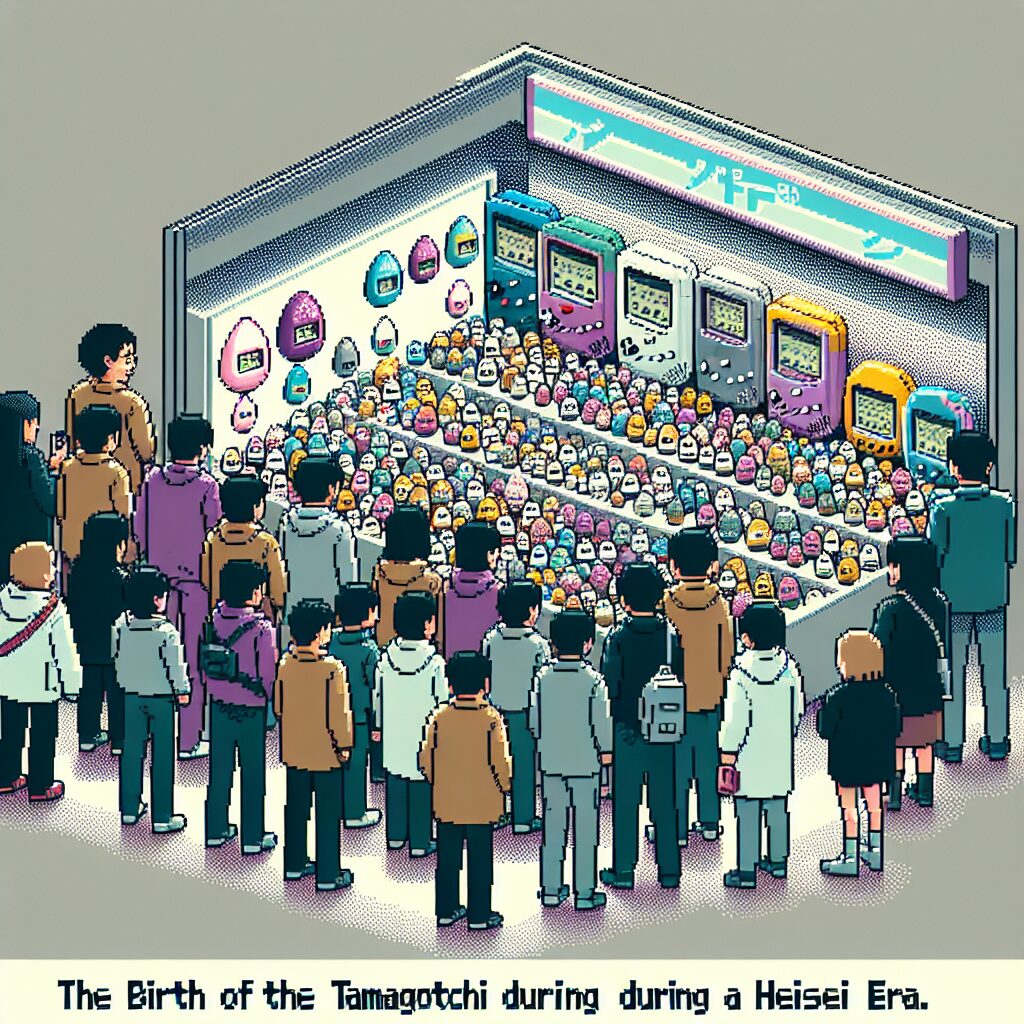

2. たまごっちの誕生とその人気

平成時代の幕開けと共に、多くの新しいテクノロジーが私たちの生活に浸透していきました。

その中で、たまごっちは象徴的な存在として多くの人々に愛されました。

たまごっちは1996年にバンダイから発売された携帯型電子ペットで、あっという間に世界中で人気を集めました。

この小さなデバイスは、特に子どもたちにとって、ペットの飼育体験を提供するものでした。

電池で動作するたまごっちは、リアルタイムでお世話をし、タマゴから孵化し成長していく様子を楽しむことができました。

育成の過程で必要な絶え間ないケアと注意は、ユーザーにとってチャレンジでもありましたが、それがまた楽しみでもあったのです。

しかし、電池が切れるという避けられない現実は、多くの子どもたちにとって一種の驚きと悲しみを伴う経験となりました。

画面に表示される『さようなら』の文字は、残酷にもたまごっちの最後を告げ、小さな命の終わりを象徴していました。

このリアルな「命の終わり」に直面した子どもたちは、デジタルな存在にも関わらず、命の有限性や、大切なものを失う悲しさについて学ぶ機会となったのです。

その中で、たまごっちは象徴的な存在として多くの人々に愛されました。

たまごっちは1996年にバンダイから発売された携帯型電子ペットで、あっという間に世界中で人気を集めました。

この小さなデバイスは、特に子どもたちにとって、ペットの飼育体験を提供するものでした。

電池で動作するたまごっちは、リアルタイムでお世話をし、タマゴから孵化し成長していく様子を楽しむことができました。

育成の過程で必要な絶え間ないケアと注意は、ユーザーにとってチャレンジでもありましたが、それがまた楽しみでもあったのです。

しかし、電池が切れるという避けられない現実は、多くの子どもたちにとって一種の驚きと悲しみを伴う経験となりました。

画面に表示される『さようなら』の文字は、残酷にもたまごっちの最後を告げ、小さな命の終わりを象徴していました。

このリアルな「命の終わり」に直面した子どもたちは、デジタルな存在にも関わらず、命の有限性や、大切なものを失う悲しさについて学ぶ機会となったのです。

3. 忘れられないたまごっちの電池切れ

たまごっちという小型電子ペットは、1990年代に多くの家庭で愛され、育児に似た体験を子どもたちに提供しました。この小さなデバイスがもたらす体験の中で、特に心に残るものがあります。それは、たまごっちの電池が切れた時の出来事です。通常、たまごっちの世話を怠ると、「たまごっち」が弱ってしまうことは分かっていても、電池切れによる突然の停止は多くの子どもたちに大きな衝撃を与えるものでした。普段元気に動いていたたまごっちが、ある日電池が切れると、画面に薄く『さようなら』と表示されるだけになるのです。

この『さようなら』のメッセージは、子どもたちにとって忘れられない記憶となりました。まるで自分が育ててきたペットの命の終わりを見届けるかのような、一種のリアルさがそこにはありました。これにより、テクノロジーが持つ一時性と、デジタルとリアルのはざまで命の有限性を学ぶ機会となったのです。

また、たまごっちの電池の交換作業は、多くの家庭で親子のコミュニケーションの場を提供しました。親子で一緒に電池を交換し、再びたまごっちを動かすことができた時の喜びは、何物にも代えがたいもので、絆を深める貴重な体験となったのです。この手動での電池交換という体験を通じて、小さな子どもたちは技術の限界を感じつつ、人生の儚さや大切さについて知る機会を得たのでした。

たまごっちの電池切れの経験は、平成期に育った多くの人々にとって、単なる子ども時代の忘れ得ぬ思い出にとどまらず、今なお語り継がれる『あるある』話として存在しています。このユニークな体験が、人々の心に残り続けているのは、その背後にある感情や教訓がいまだに共感を呼び起こすからなのでしょう。

4. テクノロジーと命の有限性

テクノロジーの進化は、私たちの生活に大きな変革をもたらしました。

しかし、技術の進歩には常にその限界が伴います。

たまごっちという小さな電子ペットは、その象徴とも言える存在です。

バーチャルな命を育むこのデバイスは、多くの子どもたちに愛されながらも、その電池が切れる瞬間に、多くのことを教えてくれました。

たまごっちの電池切れは、デジタル機器にも終わりがあることを私たちに気づかせてくれます。

画面に映る「さようなら」のメッセージは、命の有限性という重大なテーマを小さな子どもの心に刻みました。

テクノロジーの利便性を享受しつつも、その裏にある有限性を知ることは、私たちに多くの示唆を与えます。

命の有限性は、たまごっちの電池を通じて初めて実感される瞬間でした。

この経験は、平成時代の子どもたちにとって、忘れられない思い出として今もなお心に残り、次の世代にも語り継がれていくことでしょう。

私たちはこの教訓を大切にし、デジタルの世界と現実世界のバランスを考えていく必要があります。

しかし、技術の進歩には常にその限界が伴います。

たまごっちという小さな電子ペットは、その象徴とも言える存在です。

バーチャルな命を育むこのデバイスは、多くの子どもたちに愛されながらも、その電池が切れる瞬間に、多くのことを教えてくれました。

たまごっちの電池切れは、デジタル機器にも終わりがあることを私たちに気づかせてくれます。

画面に映る「さようなら」のメッセージは、命の有限性という重大なテーマを小さな子どもの心に刻みました。

テクノロジーの利便性を享受しつつも、その裏にある有限性を知ることは、私たちに多くの示唆を与えます。

命の有限性は、たまごっちの電池を通じて初めて実感される瞬間でした。

この経験は、平成時代の子どもたちにとって、忘れられない思い出として今もなお心に残り、次の世代にも語り継がれていくことでしょう。

私たちはこの教訓を大切にし、デジタルの世界と現実世界のバランスを考えていく必要があります。

5. まとめ

平成時代は、新しいテクノロジーの波が私たちの日常生活に浸透し始めた画期的な時代でした。

その象徴的な存在が「たまごっち」であり、多くの人々がその魅力に引き込まれました。

しかし、たまごっちをめぐる思い出には、少しばかり心に残る苦々しいエピソードも存在します。

それが、「たまごっちの電池切れ」がもたらす一連の経験です。

たまごっちは1996年にバンダイによって発売され、瞬く間に世界的なヒットとなりました。

ユーザーがたまごっちを健康に長生きさせるためには、絶え間ないケアが求められました。

しかし、そのケアが途切れると、避けられない結末がやってきます。

電池が切れる時の画面の演出は、ときにディストピア的でもあり、特に『さようなら』というメッセージが表示されたときの衝撃は、多くの子どもたちにトラウマを与えるものでした。

この瞬間は、たまごっちを育ててきたユーザーにとって心に深く刻まれる出来事となりました。

電池切れによるたまごっちの『死』は、命の有限性を考えるきっかけを与えてくれたとも言えます。

そしてこの経験は、平成文化の一部として、多くの「あるある話」として残り続けています。

今後も新しいメディアやテクノロジーの進化に伴い、こうした思い出が絶えず引き継がれていくことでしょう。

これからも、懐かしさとともに語り継がれるたまごっちのストーリーは、私たちにとって特別な意味を持ち続けるに違いありません。

その象徴的な存在が「たまごっち」であり、多くの人々がその魅力に引き込まれました。

しかし、たまごっちをめぐる思い出には、少しばかり心に残る苦々しいエピソードも存在します。

それが、「たまごっちの電池切れ」がもたらす一連の経験です。

たまごっちは1996年にバンダイによって発売され、瞬く間に世界的なヒットとなりました。

ユーザーがたまごっちを健康に長生きさせるためには、絶え間ないケアが求められました。

しかし、そのケアが途切れると、避けられない結末がやってきます。

電池が切れる時の画面の演出は、ときにディストピア的でもあり、特に『さようなら』というメッセージが表示されたときの衝撃は、多くの子どもたちにトラウマを与えるものでした。

この瞬間は、たまごっちを育ててきたユーザーにとって心に深く刻まれる出来事となりました。

電池切れによるたまごっちの『死』は、命の有限性を考えるきっかけを与えてくれたとも言えます。

そしてこの経験は、平成文化の一部として、多くの「あるある話」として残り続けています。

今後も新しいメディアやテクノロジーの進化に伴い、こうした思い出が絶えず引き継がれていくことでしょう。

これからも、懐かしさとともに語り継がれるたまごっちのストーリーは、私たちにとって特別な意味を持ち続けるに違いありません。

コメント