平成時代の音楽は、CDやカセットテープを通じ、ファンとの深い交流を促進し、耳コピ文化や独自のリリック創作が盛んに行われた。

1. CDとカセットの時代背景

平成時代はCDとカセットテープが音楽メディアの主役を務めていました。当時は音楽に対するアクセスが限られていたため、一枚のCDやカセットを繰り返し聴くことが日常的でした。この体験によりリスナーは音楽を深く味わうことができ、アーティストの独自性が際立つ時代でもありました。特に、ラップやヒップホップは日本の音楽シーンに新風を吹き込んでいました。そのユニークなリリックとリズムが若者たちの心を掴んだのです。当時、CDに封入された歌詞カードには全ての歌詞が記されておらず、特にラップ部分はアドリブが多用されるため、しばしば省略されていました。アーティストたちはライブでの即興性を重視し、自由な表現を優先する傾向がありました。このため、ファンたちは耳コピと呼ばれる、自分の耳で聞き取りながら歌詞を再現する遊びを楽しんでいました。

耳コピは非常に手間のかかる作業で、ファン同士が協力して歌詞を解読し合うコミュニティも自然と生まれ、情報を共有する場として熱狂的なファンサイトが登場しました。仲間との連携や共有によって、正確な歌詞を求める冒険は新しい楽しみとなり、ファンたちの絆を深めていきました。

さらに、耳コピした歌詞を基にリスナー自身がオリジナルのリリックを創作する文化も発展しました。ファンたちはアーティストの世界観を自分なりに解釈し、新たな作品を生み出すことに情熱を注ぎました。このような参加型の活動は、アーティストとファンとの距離を縮め、音楽をより豊かに味わう手段となりました。平成の音楽シーンはこのような背景の中で、多くの心に響く音楽体験を提供し続けていました。

2. 歌詞カードの不完全さ

音楽の流通が大きく変わってきた現在とは異なり、平成の時代はまだデジタル化が進んでいない音楽市場が中心でした。

この時代、CDは音楽を楽しむ主要な手段であり、その中に封入された歌詞カードはファンにとっての楽しみの一部でした。

しかし、実はその歌詞カードには全ての歌詞が網羅されていないことが多く、そのことは特にラップやヒップホップの楽曲で顕著でした。

ラップの楽曲ではアドリブが頻繁に取り入れられ、その即興性が醍醐味とされていました。

アーティストたちはその場の雰囲気やテンポに合わせた自然な流れを重視し、歌詞カードにはその完全な歌詞を掲載しないことが一般的でした。

これは、ライブでの新鮮さや予測不能な展開を観客に楽しんでもらうためのアーティスト側のこだわりでもあったのです。

その結果、ファンたちはたとえ歌詞カードに全ての情報がなくても、その不完全さを逆手に取って、独自に歌詞を「耳コピ」するという活動が活発化しました。

彼らは何度もCDを再生し、カセットテープを巻き戻しては、歌詞を忠実に再現しようと奮闘しました。

この過程では、ファン同士が互いに協力して情報を共有し合い、正確と思われる歌詞を共同作業で書き出す場面も多く見られました。

こうした耳コピ活動は、ファン同士の絆を強めるだけでなく、それぞれの音楽に対する解釈を深める手段ともなりました。

さらに、一部の熱心なファンは、公式には発表されていない部分を自分なりに補足する、あるいは全く新しい解釈でリリックを創作するという文化をも育んでいました。

これにより、アーティストとファンの間に生まれる独特のコミュニケーションが音楽に一層の深みを与え、その体験自体が平成の音楽文化の重要な要素となったのです。

この時代、CDは音楽を楽しむ主要な手段であり、その中に封入された歌詞カードはファンにとっての楽しみの一部でした。

しかし、実はその歌詞カードには全ての歌詞が網羅されていないことが多く、そのことは特にラップやヒップホップの楽曲で顕著でした。

ラップの楽曲ではアドリブが頻繁に取り入れられ、その即興性が醍醐味とされていました。

アーティストたちはその場の雰囲気やテンポに合わせた自然な流れを重視し、歌詞カードにはその完全な歌詞を掲載しないことが一般的でした。

これは、ライブでの新鮮さや予測不能な展開を観客に楽しんでもらうためのアーティスト側のこだわりでもあったのです。

その結果、ファンたちはたとえ歌詞カードに全ての情報がなくても、その不完全さを逆手に取って、独自に歌詞を「耳コピ」するという活動が活発化しました。

彼らは何度もCDを再生し、カセットテープを巻き戻しては、歌詞を忠実に再現しようと奮闘しました。

この過程では、ファン同士が互いに協力して情報を共有し合い、正確と思われる歌詞を共同作業で書き出す場面も多く見られました。

こうした耳コピ活動は、ファン同士の絆を強めるだけでなく、それぞれの音楽に対する解釈を深める手段ともなりました。

さらに、一部の熱心なファンは、公式には発表されていない部分を自分なりに補足する、あるいは全く新しい解釈でリリックを創作するという文化をも育んでいました。

これにより、アーティストとファンの間に生まれる独特のコミュニケーションが音楽に一層の深みを与え、その体験自体が平成の音楽文化の重要な要素となったのです。

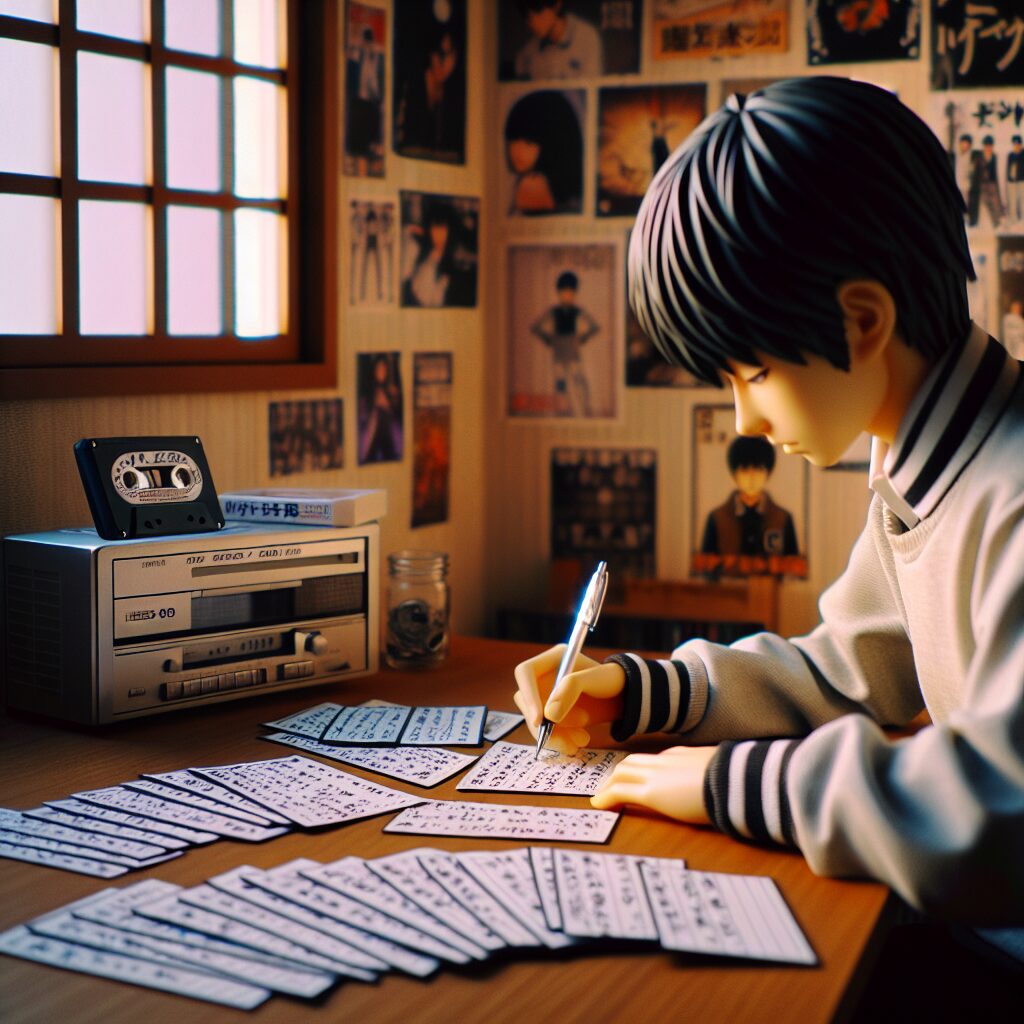

3. ファンの耳コピ文化

平成時代、多くのファンが音楽との対話や交流を深める一環として、耳コピ文化が花開きました。

この文化は、特に歌詞カードに全ての歌詞が記載されないことが多かったラップやヒップホップの楽曲において顕著でした。

ファンは、アーティストのクリエイティブな表現をより深く理解するために、CDを何度も再生し、音のニュアンスを聴き取りながら、自らの手で歌詞を再現しようと試みたのです。

この活動は、単に歌詞を耳で捉えて書き起こすというだけでなく、聴くたびに新たな発見があったり、アーティストの意図を考察する過程でもありました。

また、ファン同士が集まり、お互いの耳コピ成果を比較し、より正確な歌詞を求めて議論を交わす場が、コミュニティとして機能するようにもなっていました。

さらに、耳コピを通じて得た歌詞を基に、自分自身の解釈を加えた新しいリリックを創作する動きも見受けられました。

これは、ファンが単なる受け手ではなく、音楽制作の一部に携わる創造的なプロセスとしても楽しまれていました。

こうしたファンと音楽の密な関係性が、音楽愛好者たちにとって忘れられない体験や思い出を作り出していったのです。

この文化は、特に歌詞カードに全ての歌詞が記載されないことが多かったラップやヒップホップの楽曲において顕著でした。

ファンは、アーティストのクリエイティブな表現をより深く理解するために、CDを何度も再生し、音のニュアンスを聴き取りながら、自らの手で歌詞を再現しようと試みたのです。

この活動は、単に歌詞を耳で捉えて書き起こすというだけでなく、聴くたびに新たな発見があったり、アーティストの意図を考察する過程でもありました。

また、ファン同士が集まり、お互いの耳コピ成果を比較し、より正確な歌詞を求めて議論を交わす場が、コミュニティとして機能するようにもなっていました。

さらに、耳コピを通じて得た歌詞を基に、自分自身の解釈を加えた新しいリリックを創作する動きも見受けられました。

これは、ファンが単なる受け手ではなく、音楽制作の一部に携わる創造的なプロセスとしても楽しまれていました。

こうしたファンと音楽の密な関係性が、音楽愛好者たちにとって忘れられない体験や思い出を作り出していったのです。

4. 独自のリリック創作の発展

平成の時代には、アーティストとファンとの間に深い創造的交流が生まれました。

特にラップやヒップホップのリリックは、ファンの耳コピによって独自のリリック創作の発展が見られました。

このフェーズでは、ファンたちは自ら耳コピを行い、新しいリリックを生み出すことで、アーティストの作品に独自に参加する機会を得ました。

このような参加型の体験は、リスナーにとって楽曲への理解を深め、アーティストと一体感を持つことを可能にしました。

ファンが自分の解釈を加えて新しいリリックを創り出すことで、個々の創造性が刺激され、音楽への情熱が高まったのです。

これにより、音楽は単なる消費するものではなく、共創するものへと変化しました。

また、独自の解釈を基にしたリリックの創作活動は、インターネットの普及に伴い、ファン同士のコミュニケーションを活性化させました。

ファンコミュニティでは、耳コピした歌詞をベースに自分たちのバージョンを公開し合い、新しいアートフォームを生み出しました。

これによって、音楽を通じた新たな文化が形成されていったのです。

平成時代を通じて、リスナーは音楽を使った表現の自由を実感し、その過程で創造力を磨いていきました。

このような独自のリリック創作の発展は、現代に至るまで多くの人々に影響を与え続けています。

共に音楽を作り上げることの喜びを、平成の音楽シーンは豊かに示していたのです。

特にラップやヒップホップのリリックは、ファンの耳コピによって独自のリリック創作の発展が見られました。

このフェーズでは、ファンたちは自ら耳コピを行い、新しいリリックを生み出すことで、アーティストの作品に独自に参加する機会を得ました。

このような参加型の体験は、リスナーにとって楽曲への理解を深め、アーティストと一体感を持つことを可能にしました。

ファンが自分の解釈を加えて新しいリリックを創り出すことで、個々の創造性が刺激され、音楽への情熱が高まったのです。

これにより、音楽は単なる消費するものではなく、共創するものへと変化しました。

また、独自の解釈を基にしたリリックの創作活動は、インターネットの普及に伴い、ファン同士のコミュニケーションを活性化させました。

ファンコミュニティでは、耳コピした歌詞をベースに自分たちのバージョンを公開し合い、新しいアートフォームを生み出しました。

これによって、音楽を通じた新たな文化が形成されていったのです。

平成時代を通じて、リスナーは音楽を使った表現の自由を実感し、その過程で創造力を磨いていきました。

このような独自のリリック創作の発展は、現代に至るまで多くの人々に影響を与え続けています。

共に音楽を作り上げることの喜びを、平成の音楽シーンは豊かに示していたのです。

5. 平成音楽体験の影響

平成の時代、特にCDやカセットテープが主流であった頃、音楽は非常に身近な存在でした。

この時代には、直接的なやりとりが難しいアーティストとファンの距離が、音楽を通じて徐々に縮まっていったのです。

特に、ラップやヒップホップのジャンルが日本においても認知され始め、その革新的なスタイルとリリックは若者たちを魅了しました。

この時代の音楽体験は、今のデジタル時代とは異なるアナログ的要素に満ちていました。

例えば、CDの歌詞カードには、必ずしも全ての歌詞が掲載されていなかったことがあります。

特にラップのパートはアドリブが多く、その場の即興性が魅力のひとつでした。

このため、リスナーたちは耳を研ぎ澄まし、何度もその曲を聴き返しながら、耳コピという形で自分たちの音楽体験を深めていきました。

ファン同士の交流もまた、当時の音楽シーンを彩る重要な要素でした。

彼らはインターネット上のファンサイトや掲示板で情報を共有し合い、歌詞の正解を探し求めたり、新しいリリックを創作することで、音楽に対する理解を深めました。

このような創造的交流は、アーティストとファンに一体感を与え、音楽への情熱をより一層高めたのです。

平成の音楽体験は、単に音楽を楽しむだけでなく、仲間とのコミュニケーションや個々の創造力を引き出す原動力となりました。

そして、アナログからデジタルへの移行期においても、その特異な体験が多くの音楽ファンにとって忘れられない思い出として心に刻み込まれています。

このように、平成の音楽シーンは多くの人々の創造性や情熱を掘り起こし、音楽文化の一端を形成する役割を果たしました。

この時代には、直接的なやりとりが難しいアーティストとファンの距離が、音楽を通じて徐々に縮まっていったのです。

特に、ラップやヒップホップのジャンルが日本においても認知され始め、その革新的なスタイルとリリックは若者たちを魅了しました。

この時代の音楽体験は、今のデジタル時代とは異なるアナログ的要素に満ちていました。

例えば、CDの歌詞カードには、必ずしも全ての歌詞が掲載されていなかったことがあります。

特にラップのパートはアドリブが多く、その場の即興性が魅力のひとつでした。

このため、リスナーたちは耳を研ぎ澄まし、何度もその曲を聴き返しながら、耳コピという形で自分たちの音楽体験を深めていきました。

ファン同士の交流もまた、当時の音楽シーンを彩る重要な要素でした。

彼らはインターネット上のファンサイトや掲示板で情報を共有し合い、歌詞の正解を探し求めたり、新しいリリックを創作することで、音楽に対する理解を深めました。

このような創造的交流は、アーティストとファンに一体感を与え、音楽への情熱をより一層高めたのです。

平成の音楽体験は、単に音楽を楽しむだけでなく、仲間とのコミュニケーションや個々の創造力を引き出す原動力となりました。

そして、アナログからデジタルへの移行期においても、その特異な体験が多くの音楽ファンにとって忘れられない思い出として心に刻み込まれています。

このように、平成の音楽シーンは多くの人々の創造性や情熱を掘り起こし、音楽文化の一端を形成する役割を果たしました。

6. まとめ

平成時代、音楽とファンの創造的な交流は非常に特異なものでした。

当時、CDやカセットテープが主流で、アーティストの独創的なスタイルがファンを魅了していました。

ラップやヒップホップが日本の音楽シーンに浸透し、斬新なリリックが多くの若者に影響を与えましたが、CDにすべての歌詞が載っているわけではありませんでした。

しかしながら、その歌詞を耳でコピーして自分の解釈を加え、新たなリリックを創ることで、ファン同士の交流が深まりました。

このプロセスがこれまでになかった楽しみを生み出し、アーティストとファンの間に一体感を提供しました。

現代のデジタル化された環境とは異なり、平成時代の音楽体験はリスナーとアーティストの距離を縮め、音楽ファンにとって忘れがたいものでした。

このような音楽の創造的な交流が、今も人々の心に影響を与え、音楽に対する新たな情熱を育てています。

この時代の音楽シーンは多くの人々の心に深く刻まれています。

当時、CDやカセットテープが主流で、アーティストの独創的なスタイルがファンを魅了していました。

ラップやヒップホップが日本の音楽シーンに浸透し、斬新なリリックが多くの若者に影響を与えましたが、CDにすべての歌詞が載っているわけではありませんでした。

しかしながら、その歌詞を耳でコピーして自分の解釈を加え、新たなリリックを創ることで、ファン同士の交流が深まりました。

このプロセスがこれまでになかった楽しみを生み出し、アーティストとファンの間に一体感を提供しました。

現代のデジタル化された環境とは異なり、平成時代の音楽体験はリスナーとアーティストの距離を縮め、音楽ファンにとって忘れがたいものでした。

このような音楽の創造的な交流が、今も人々の心に影響を与え、音楽に対する新たな情熱を育てています。

この時代の音楽シーンは多くの人々の心に深く刻まれています。

コメント