1. 平成時代とスーパーの役割

その中で、スーパーは非常に重要な役割を果たしました。

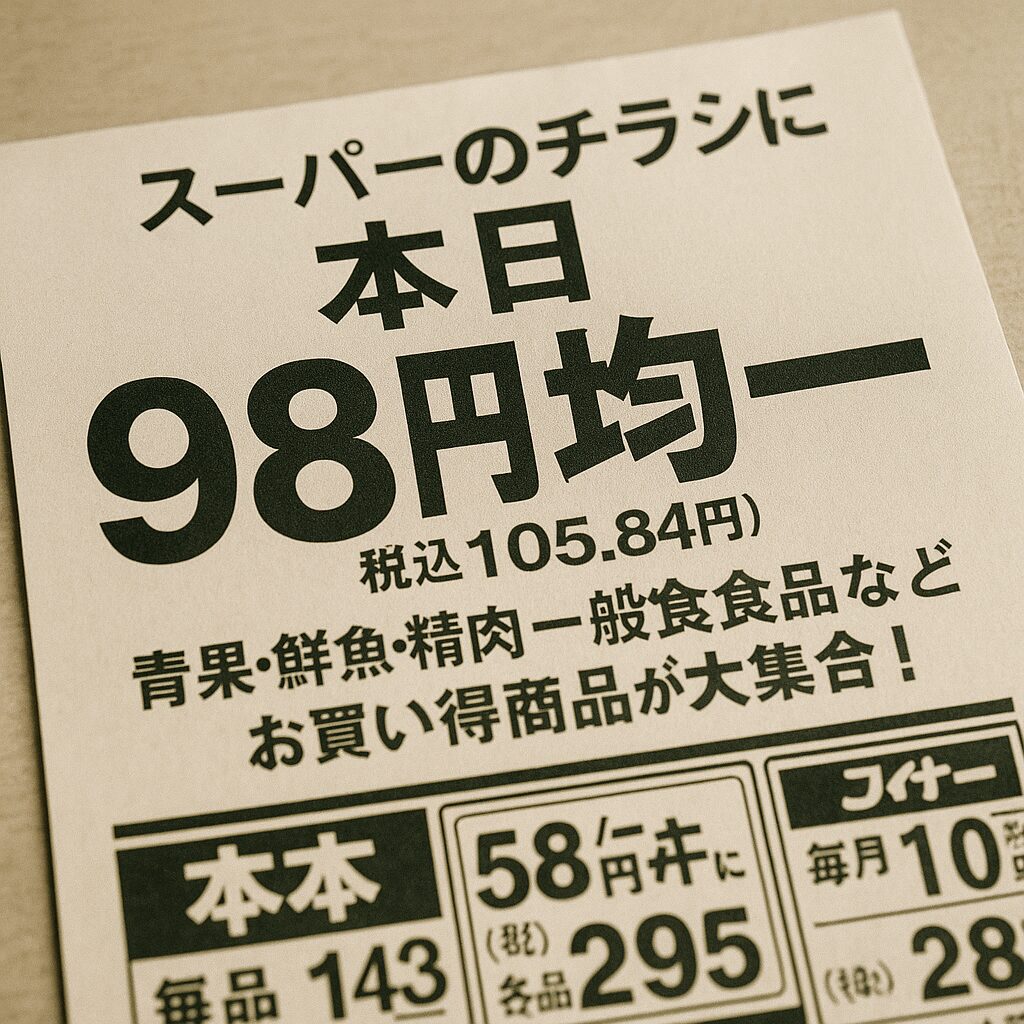

特に注目すべきは、スーパーのチラシが日常生活に大きな影響を及ぼしたことです。

毎日のようにポストに入るチラシは、買い物の指針となり、家計を預かる主婦たちにとって欠かせないものでした。

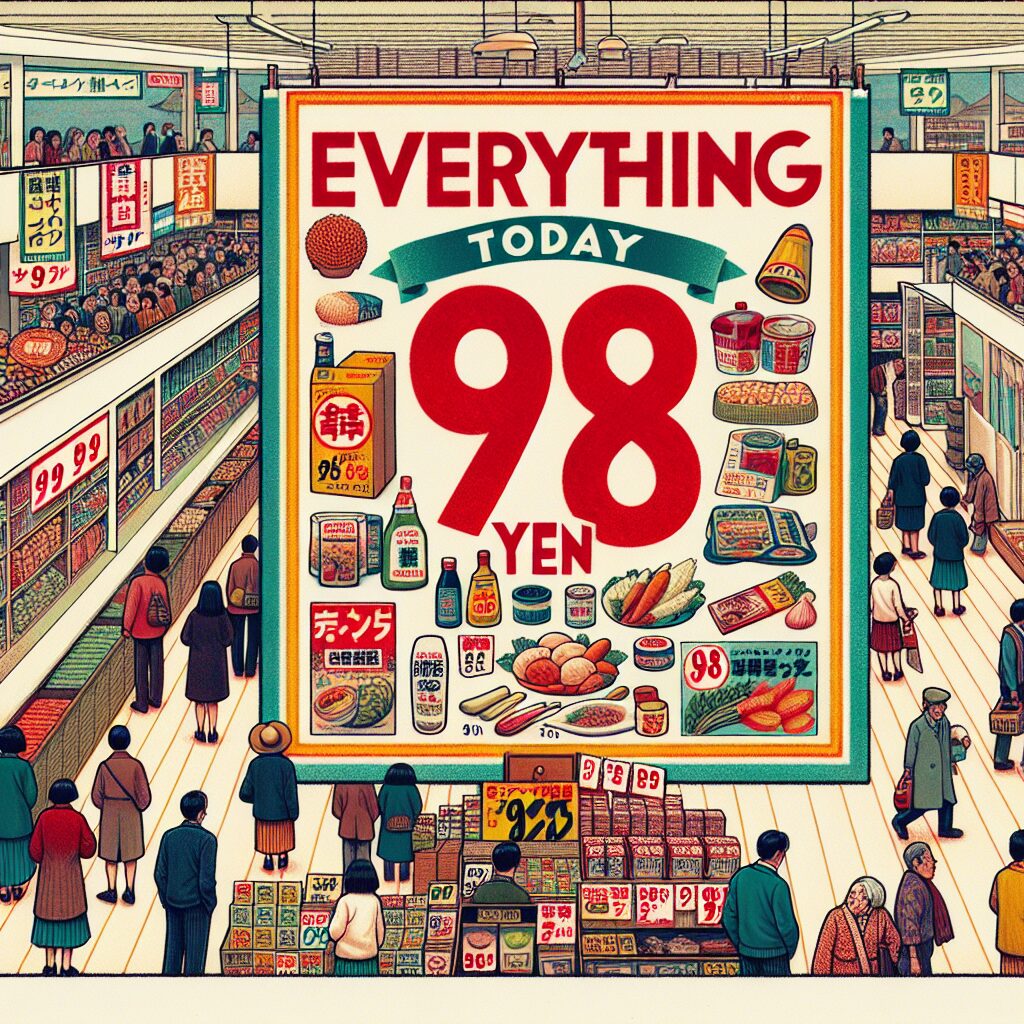

中でも『98円均一』というフレーズは非常に強いインパクトを持ち、スーパー文化の象徴とも言える存在でした。

このフレーズは、特にバブル崩壊後の日本経済が低迷する中で、家計を支える強い味方となり、消費者に支持され続けました。

この時代、スーパーの特売情報は生活必需品を賢く手に入れるための重要な情報源でした。

多くの家庭がこの情報に基づいて計画的に買い物をし、家庭の財政を支えていました。

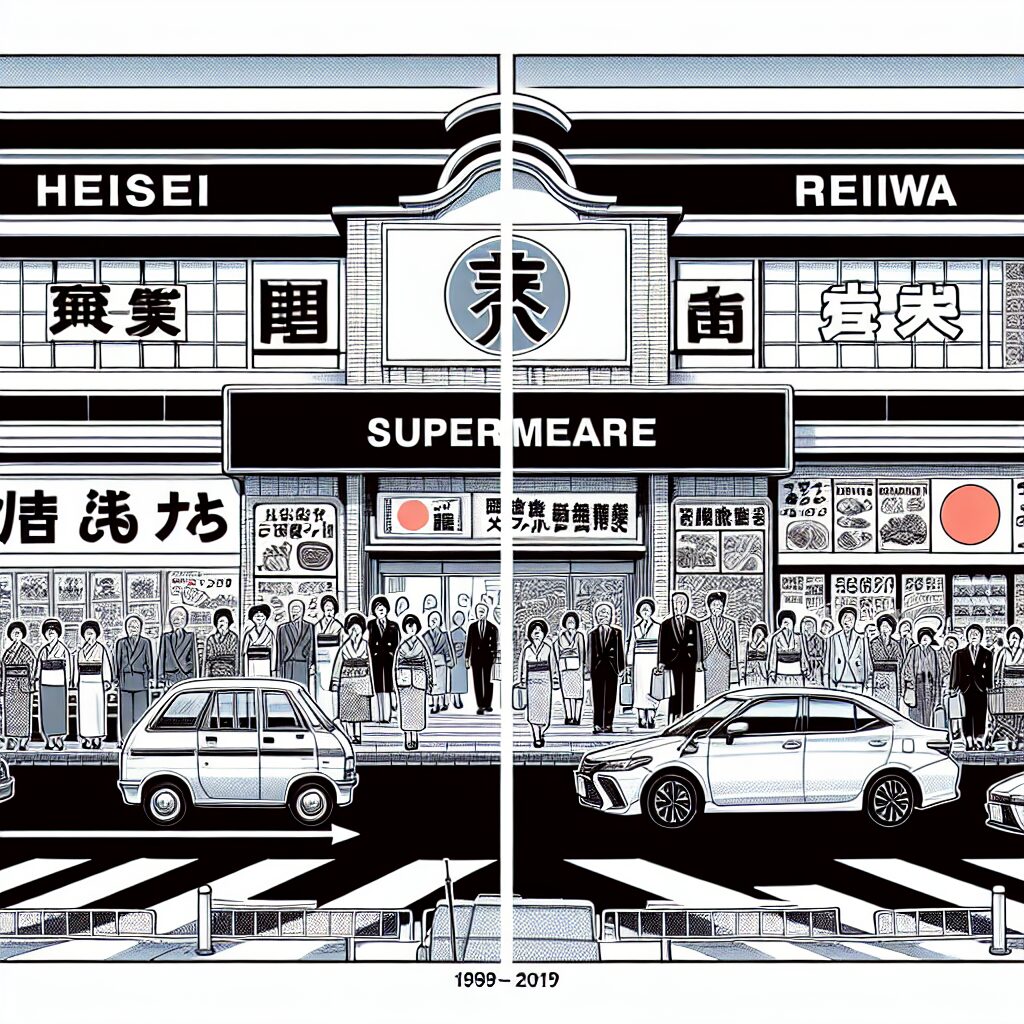

しかし、平成から令和に移行すると、経済の変動や新型コロナウイルスの影響で物価が上昇し、『98円均一』という価格を実現することは難しくなりました。

時代の流れと共に、安価で質の良い商品を手に入れる機会は減少しつつありますが、当時のあの文化や熱気は、今でも当時を知る多くの人々の記憶に深く刻まれています。

そして、それらの記憶は、平成という時代を象徴するスーパー文化の名残として語り継がれていくでしょう。

2. 98円均一の持つ家計への影響

特にバブル崩壊後の経済衰退期、この価格設定は家計に直接的な影響を与えました。

多くの家庭が、家計のやりくりを少しでも楽にするために、日々発表されるスーパーの特売情報を細かくチェックするようになったのです。

チラシに掲載される98円均一の商品は、その象徴として広まり、一時期、多くの家庭で愛されました。

この現象は、単に価格の安さだけが理由ではありません。

消費者心理に訴えかけたのは、その『お得感』と『安定感』です。

月末でも安心して購入できるという心理的安定を提供することで、98円という数字は『信頼の価格』として、消費者の心にしっかりと刻まれたのです。

この文化は、家庭の経済基盤を支える大きな要素となり、多くの消費者がその恩恵を享受しました。

そして、このような習慣が根付くことによって、消費者に節約の意識を高める結果ともなり、省エネやエコ活動の一環としても機能しました。

とはいえ、時代とともに経済状況が変化し、新型コロナウイルスの影響も重なり、現在では98円均一と同様の特売商品を見かけることは稀になっています。

しかし、かつての家庭を助けたこの価格設定は、今も多くの人々の記憶として残り、家計への影響を物語る貴重な文化の一部として、語り継がれているのです。

3. 平成から令和への変化

しかし時は進み、令和の時代に入ると状況は様変わりします。物価上昇が家計を圧迫する要因となり、新型コロナウイルスの影響による物流制限がさらに拍車をかけました。この結果、かつての日常であったリーズナブルな均一価格は影を潜め、特売商品自体も希少な存在になっています。

現在、スーパーのチラシに目を通すことは以前と変わらぬ消費者の習慣として息づいていますが、当時のような「98円均一」の文字を見つけるのは難しい状況です。これは、平成のスーパー文化が多くの人々に懐かしさと共に心の中に強く刻まれていることを意味します。

平成から令和へと時代が移り変わっても、かつての特売日や98円均一の記憶は、当時の生活を象徴する思い出として、多くの人々に語り継がれています。これらの時代の変遷が物語るのは、経済と生活の密接な関係と、それを乗り越える消費者の知恵と適応力です。

4. 98円均一の懐かしさと記憶

平成の初期、特に経済が停滞し節約志向が高まった時代は、98円という価格は単なる安さだけでなく、生活者にとっての安心感を与えていました。この均一価格は、財布に優しい価格設定として多くの消費者に支持され、毎日のようにスーパーの特売日が待ち遠しいものでした。こうして、家庭の食費を抑えつつも、そのやりくりの巧妙さが知らず知らずのうちに家族の絆を深めていったのです。

月日は流れ、令和の時代になった今、多くの店から98円均一という文字を見ることが少なくなりました。これは物価の上昇や供給の変化などが大きく影響していますが、だからこそ、あの頃のチラシを眺めては「懐かしいね」と語り合う家族の姿があります。特に、お母さんたちが「あの時代のやりくりは大変だったけど楽しかった」と笑顔で話す姿は、記憶が世代を超えてもなお共有される価値のあるものでしょう。

平成の「98円均一」という文化は、懐かしさだけでなく、そこに込められた家族の物語を振り返るきっかけとなります。そしてそれが、何気ない日常がいかに貴重であるかを教えてくれる、大切な記憶として心に残り続けるのです。

5. 最後に

特に、主婦たちはチラシをしっかりとチェックし、お得な情報をもとに計画的に買い物をすることが主流でした。家計にやさしい均一価格は、生活の知恵とされ、多くの消費者に支持を受け続けました。その安価さが、当時の生活者にとってどれだけ心の支えになっていたことでしょうか。

しかし、時代は進み、令和に入ると、物価はじわじわと上がり、多くの商品で価格の上昇が見られるようになりました。とくに、新型コロナウイルスの影響で物流の制約が厳しくなり、一段と顕著なものとなりました。それにより、かつて当たり前だった98円均一の特売商品を目にする機会がぐっと減ってしまったのです。

平成の「98円均一」のスーパー文化は、懐かしさを伴いながら、暮らしに密接に結びついていた大切なものとして、多くの人々の記憶に残っています。この文化がもたらした影響を考えながら、未来の特売文化への期待と課題を抱えつつ、かつての日本の家庭の賢い買い物の手法を見直す時期にきているのかもしれません。

コメント