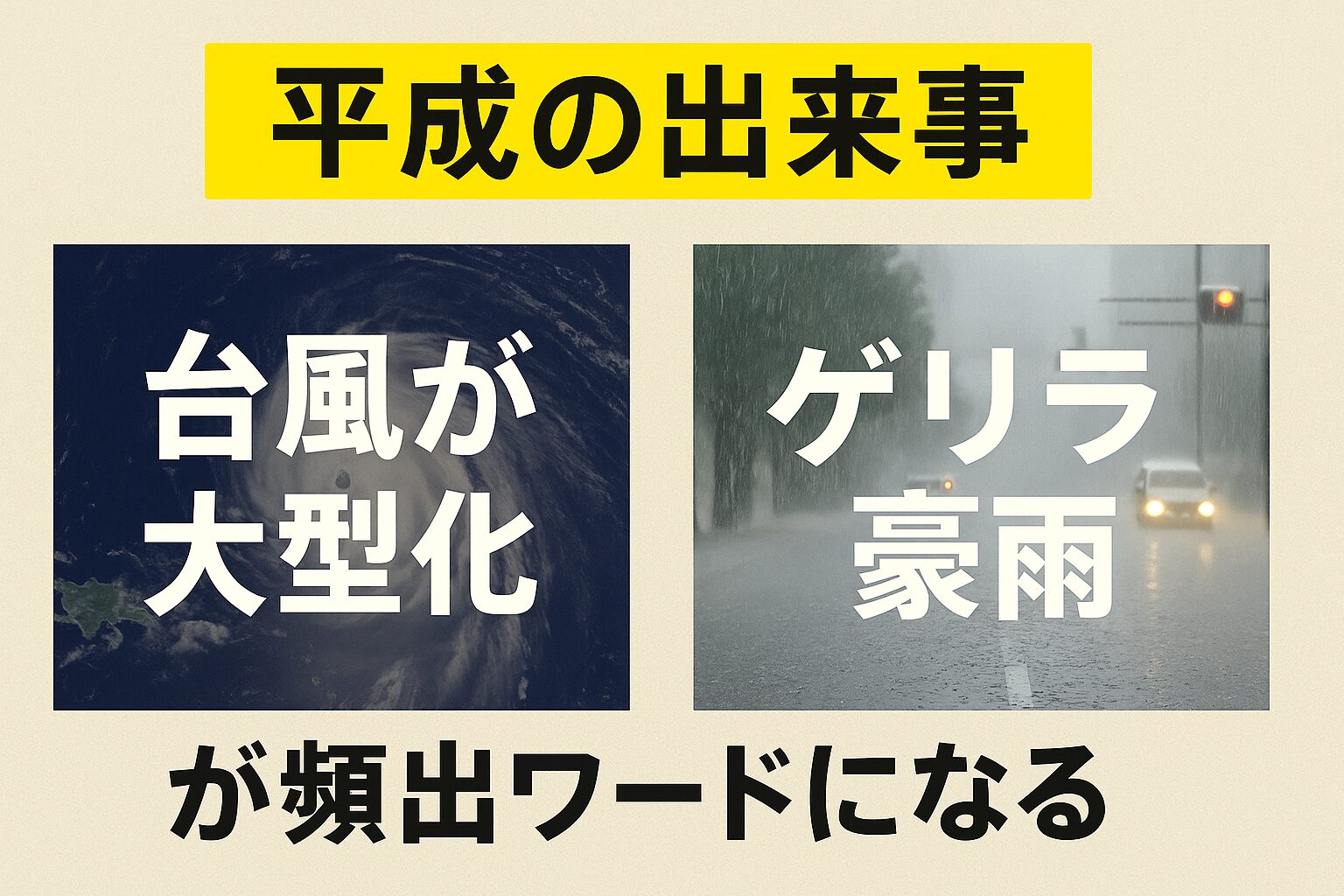

平成末期の日本、台風やゲリラ豪雨の増加がもたらした影響と新たな防災策の重要性が強調される。

1. 大型化する台風の脅威

平成の終盤、日本はかつてないほどの気象異変に直面しました。

その中でも特に注目されたのが、「大型化する台風」でした。

かつてから台風が日本を襲うことは珍しくありませんでしたが、この時期の台風は、他のどの時期にも増して規模が大きく、被害も甚大でした。

その原因としては、海水温の上昇や気象パターンの変化が挙げられます。

専門家によると、これらの要因が地球温暖化によってもたらされている可能性が高く、大型化した台風はより強い風速と暴風雨、そして高潮を引き起こし、特に沿岸部では壊滅的な被害をもたらしました。

注目すべき事例の一つに、2018年の平成30年台風第21号があります。

この台風は非常に強い勢力を保ったまま関西地方を中心に甚大な被害を与えました。

住宅の倒壊やインフラの破壊、さらに地域の経済活動にも深刻なダメージを与え、人々の生活に大きな影響をもたらしました。

このような未曾有の災害を前に、政府や自治体は災害対策の見直しを迫られ、防災意識が急激に高まりました。

このように、平成末期の日本を襲った大型化した台風は、私たちに自然災害の恐ろしさとその備えの重要性を改めて認識させる出来事でした。

そして、この経験から得られた教訓を基にして、未来の災害に対する準備と対応の強化が求められています。

その中でも特に注目されたのが、「大型化する台風」でした。

かつてから台風が日本を襲うことは珍しくありませんでしたが、この時期の台風は、他のどの時期にも増して規模が大きく、被害も甚大でした。

その原因としては、海水温の上昇や気象パターンの変化が挙げられます。

専門家によると、これらの要因が地球温暖化によってもたらされている可能性が高く、大型化した台風はより強い風速と暴風雨、そして高潮を引き起こし、特に沿岸部では壊滅的な被害をもたらしました。

注目すべき事例の一つに、2018年の平成30年台風第21号があります。

この台風は非常に強い勢力を保ったまま関西地方を中心に甚大な被害を与えました。

住宅の倒壊やインフラの破壊、さらに地域の経済活動にも深刻なダメージを与え、人々の生活に大きな影響をもたらしました。

このような未曾有の災害を前に、政府や自治体は災害対策の見直しを迫られ、防災意識が急激に高まりました。

このように、平成末期の日本を襲った大型化した台風は、私たちに自然災害の恐ろしさとその備えの重要性を改めて認識させる出来事でした。

そして、この経験から得られた教訓を基にして、未来の災害に対する準備と対応の強化が求められています。

2. ゲリラ豪雨の頻発化と影響

平成時代の終盤、日本は自然災害の増加により社会運営の課題に直面しました。中でも、都市部における「ゲリラ豪雨」の頻発は特に大きな問題として立ち上がります。この現象は、短時間での大量降水を特徴とし、予測が難しいために突然の大雨に見舞われることが多くあります。

都市部に降る大量の雨は短期間に排水能力を超え、洪水を引き起こすため、住宅地や商業地に深刻な影響があります。例えば、2015年の関東豪雨では、集中豪雨により川が増水し、決壊したことで、多数の地域が冠水しました。このような事例は都市のインフラがいかに豪雨に対して脆弱であるかを浮き彫りにしました。また、公共交通機関の運行停止や、道路の一時閉鎖といった社会活動に直接波及する影響も見られました。

ゲリラ豪雨の頻発は、ただちに従来の防災対策の見直しを促し、防災意識の向上を求める結果となりました。特に、速やかな情報提供と地域社会の連携強化が急務となっています。気象庁や自治体は、より精度の高い予測システムの導入を進め、リアルタイムでの情報配信に努めています。さらに、住民自身も早期避難のために備えを怠らず、自発的な災害対応の能力を養うことが重要です。

最終的には、このような取り組みを通して、都市の脆弱性を補完し、住みよい生活環境を維持することが求められています。これにより、地域の防災力を高め、将来的な豪雨への備えを固めていくことが可能になると考えられます。

3. 新たな防災戦略の必要性

平成末期、日本は予期せぬ気象異変に見舞われました。

この時期の特徴として、台風の大型化や頻発するゲリラ豪雨が挙げられ、これにより多くの被害が発生しました。

その結果、これまでの災害対策では不十分であることが明らかになり、新たな防災戦略の必要性が高まっています。

特にインフラの見直しは喫緊の課題です。

かつての災害対策は、過去の災害パターンに基づいたものでしたが、気象現象の変化に伴い想定外の事態が多発しています。

新たなインフラ計画では、極端な気象条件をも考慮した耐久性のある設計が求められるようになりました。

加えて、災害対応マニュアルの更新も重要です。

現場での迅速な対応を可能にするためには、自治体はもちろん、地域住民との連携が不可欠です。

地域住民に対する防災教育や訓練を通じて、個々人の災害対応力を高めることも、新たな防災戦略の一部です。

また、行政間の連携を強化することで、情報共有が迅速かつスムーズになることが期待されます。

\n\nさらに、気象データの強化とAI技術の活用は、未来の防災戦略の柱となります。

AIを用いた予測システムは、迅速で正確な情報提供を可能にし、早期警報や避難勧告のタイミングを最適化します。

これにより、被害を未然に防ぐことができると期待されています。

\n\nこのような変革を進める中で、日本全体が新たな脅威に対する対応力を高めることが急務です。

そして、それぞれの地域が持続可能な発展を実現するために、技術革新のみならず人々の意識改革も求められているのです。

この時期の特徴として、台風の大型化や頻発するゲリラ豪雨が挙げられ、これにより多くの被害が発生しました。

その結果、これまでの災害対策では不十分であることが明らかになり、新たな防災戦略の必要性が高まっています。

特にインフラの見直しは喫緊の課題です。

かつての災害対策は、過去の災害パターンに基づいたものでしたが、気象現象の変化に伴い想定外の事態が多発しています。

新たなインフラ計画では、極端な気象条件をも考慮した耐久性のある設計が求められるようになりました。

加えて、災害対応マニュアルの更新も重要です。

現場での迅速な対応を可能にするためには、自治体はもちろん、地域住民との連携が不可欠です。

地域住民に対する防災教育や訓練を通じて、個々人の災害対応力を高めることも、新たな防災戦略の一部です。

また、行政間の連携を強化することで、情報共有が迅速かつスムーズになることが期待されます。

\n\nさらに、気象データの強化とAI技術の活用は、未来の防災戦略の柱となります。

AIを用いた予測システムは、迅速で正確な情報提供を可能にし、早期警報や避難勧告のタイミングを最適化します。

これにより、被害を未然に防ぐことができると期待されています。

\n\nこのような変革を進める中で、日本全体が新たな脅威に対する対応力を高めることが急務です。

そして、それぞれの地域が持続可能な発展を実現するために、技術革新のみならず人々の意識改革も求められているのです。

4. 最後に

平成末期における気象異変は、日本に大きな試練をもたらしました。

自然災害は予測不能であり、その影響は私たちの日常生活や社会全体にまで及びます。

この激しい気象の変動を受け、国民全体の防災意識はかつてないほどに向上しました。

防災対策は、私たちの生活の一部として浸透しつつあります。

都市のインフラ整備や技術革新により、防災への備えは進化し、より安全で安心な環境の構築に拍車をかけています。

自然災害の増加は、持続可能な社会の実現に向けた課題を浮き彫りにしました。

気候変動がもたらす試練を乗り越えるためには、新しい取り組みが必要であり、そのためには国民が一丸となって行動を起こすことが不可欠です。

政府や自治体、企業、市民が協力し、共に取り組むことで、より強固な社会を作り上げることができます。

私たちは、今こそ未来のための行動を起こす時を迎えているのです。

自然災害は予測不能であり、その影響は私たちの日常生活や社会全体にまで及びます。

この激しい気象の変動を受け、国民全体の防災意識はかつてないほどに向上しました。

防災対策は、私たちの生活の一部として浸透しつつあります。

都市のインフラ整備や技術革新により、防災への備えは進化し、より安全で安心な環境の構築に拍車をかけています。

自然災害の増加は、持続可能な社会の実現に向けた課題を浮き彫りにしました。

気候変動がもたらす試練を乗り越えるためには、新しい取り組みが必要であり、そのためには国民が一丸となって行動を起こすことが不可欠です。

政府や自治体、企業、市民が協力し、共に取り組むことで、より強固な社会を作り上げることができます。

私たちは、今こそ未来のための行動を起こす時を迎えているのです。

コメント