1. 平成時代のギャル語ブーム

その中でも、特に1990年代後半から2000年代初頭にかけての若者言葉の大流行は、特徴的な事象のひとつです。

代表的なのは「チョベリバ」と「MK5」といったギャル語で、これらは当時の若者文化を象徴していました。

「チョベリバ」は、「超ベリーバッド(very bad)」から派生したスラングで、「最悪」「とても悪い」といった意味を持ちます。

この言葉は、特に女子高生の間で人気を博し、軽快な響きが多くの若者に支持されました。

テレビや雑誌で取り上げられ、一躍、全国的な認知度を得ました。

一方、「MK5」は「マジでキレる5秒前」という意味で、感情の高まりをユーモラスに表現するために生まれた言葉です。

90年代に登場し、ストレス社会の中で、自らの感情を軽やかに表現する手段として広まりました。

頭文字を省略するスタイルは、ギャル語の特徴とも言えます。

これらのギャル語が生まれた背景には、バブル崩壊後の不況や厳しい現実がありました。

しかし、若者たちはその中で笑いを見つけ、楽しむ方法を模索していました。

ギャル文化は彼らの自己表現の一環であり、言葉はその重要な構成要素です。

ギャル語は、時代を的確に切り取り、ポジティブなエネルギーを多くの人に提供しました。

今では「懐かしい」と語られながらも、平成を象徴する文化の一部として、時代を超えて語り継がれているのです。

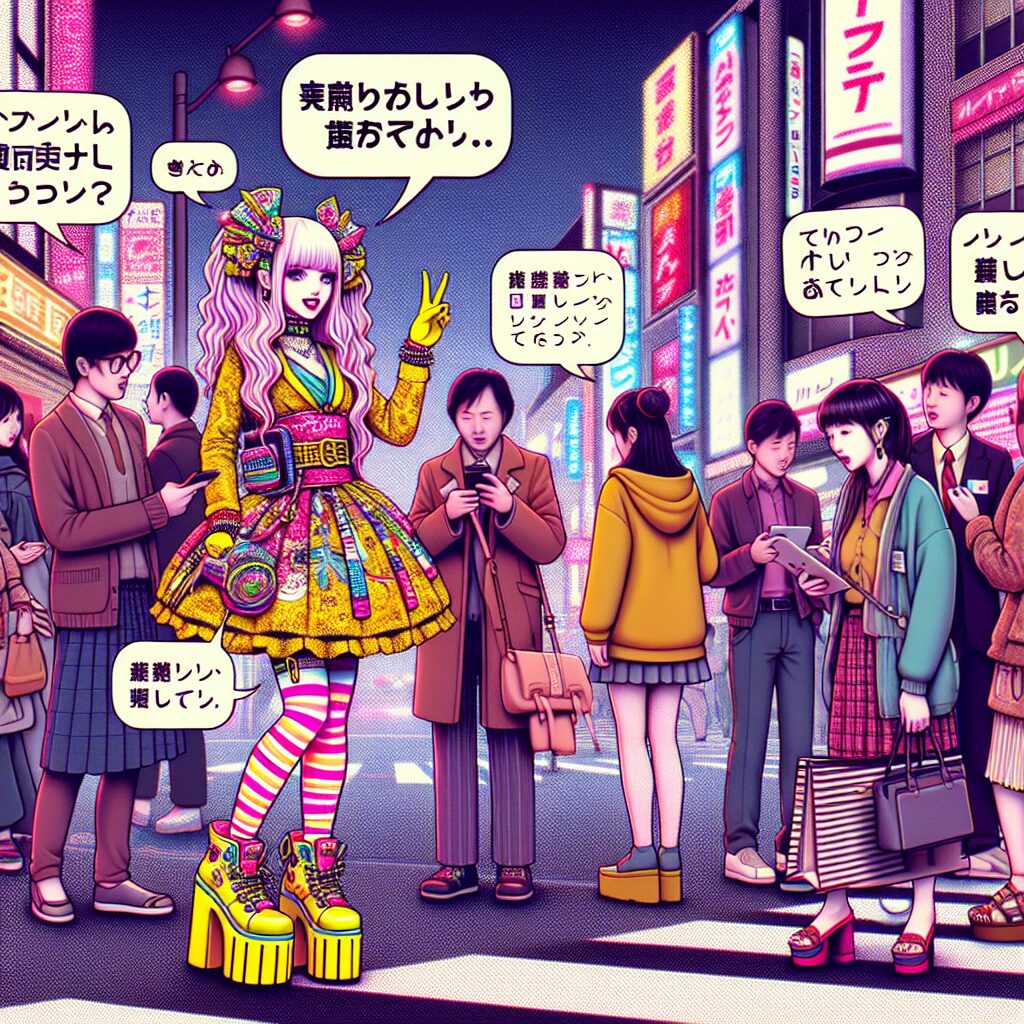

2. ギャル語『チョベリバ』の誕生と流行

この言葉は、『超ベリーバッド(very bad)』を短縮したもので、まさに「最悪」「とても悪い」といった非常に強いネガティブな感情を表現するために使われていました。

そのインパクトのある響きと、耳に残る音感から、瞬く間に若者たちの間で浸透。

しばらくして、テレビや雑誌などのメディアによっても広く取り上げられ、社会全体に認知されるようになりました。

特に、当時の女子高生の文化は、新しい言葉やファッションを自らの手で次々と生み出し、発信していくという特徴がありました。

「チョベリバ」もその流れの一環として生まれました。

こうした言葉は、単なる流行語にとどまらず、時代の空気をリアルタイムで切り取るものでもありました。

また、『チョベリバ』という言葉は、当時の社会背景をも反映しています。

バブル経済の崩壊後の不況という厳しい現実の中で、若者たちはストレスや不満をユーモアを持って表現する方法を見つけ出すことが求められていました。

『チョベリバ』は、その一つの象徴的な表現となり、若者たちが直面した逆境をしなやかに乗り越えようとする姿を映し出しています。

このように、『チョベリバ』は平成時代の一側面を映し出す言葉として、今でも多くの人に語り継がれています。

そしてそれは、時代が移り変わっても、文化の一部として日本の言葉文化に刻まれ続けています。

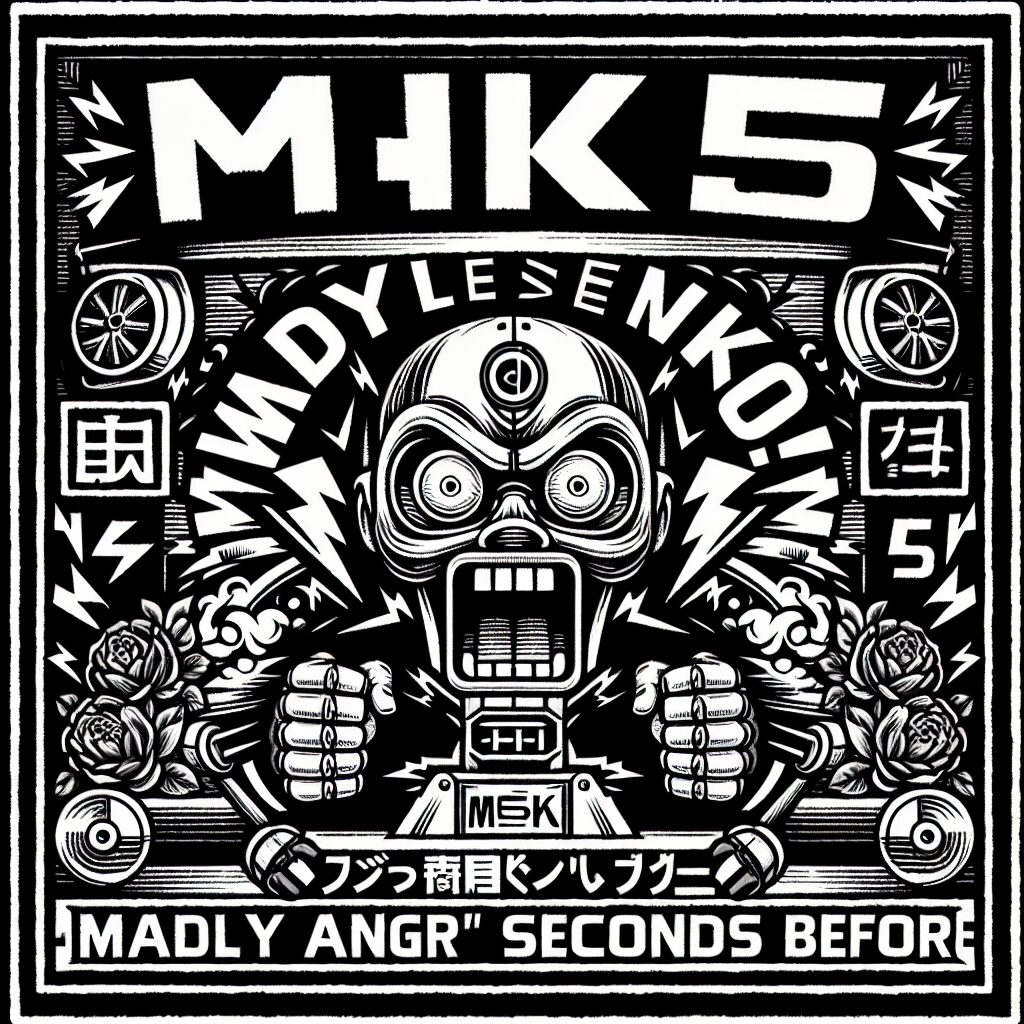

3. 『MK5』の意味と使われ方

この言葉の特徴は、その頭文字を取って省略するスタイルです。このような省略形は、短くて覚えやすいことから、広く流行するきっかけの一つとなりました。また、『MK5』は単なる怒りを表現する言葉であるだけでなく、そのユーモア溢れる響きが使う人々の心を軽くし、楽しい会話の糸口ともなっていました。

さらに、言葉の背景には、1990年代における日本の経済状況や社会の変化が反映されています。バブル経済が崩壊した後の不安定な時代を生きる中で、大人たちとは違った形でその状況に向き合おうとした若者たちが、こうした言葉を生み出したのです。彼らは、厳しい現実をユーモアを持って受け入れ、自らのスタイルを貫いていました。『MK5』は、その象徴的な一例と言えます。

結果として、『MK5』は単なる一時的な流行語ではなく、平成を彩った文化的なアイコンとして、そして若者たちのアイデンティティを表す重要な要素として記憶されています。時代とともに言葉は変わり続けますが、『MK5』は平成時代の名残として、今でも多くの方に懐かしさを感じさせる言葉です。

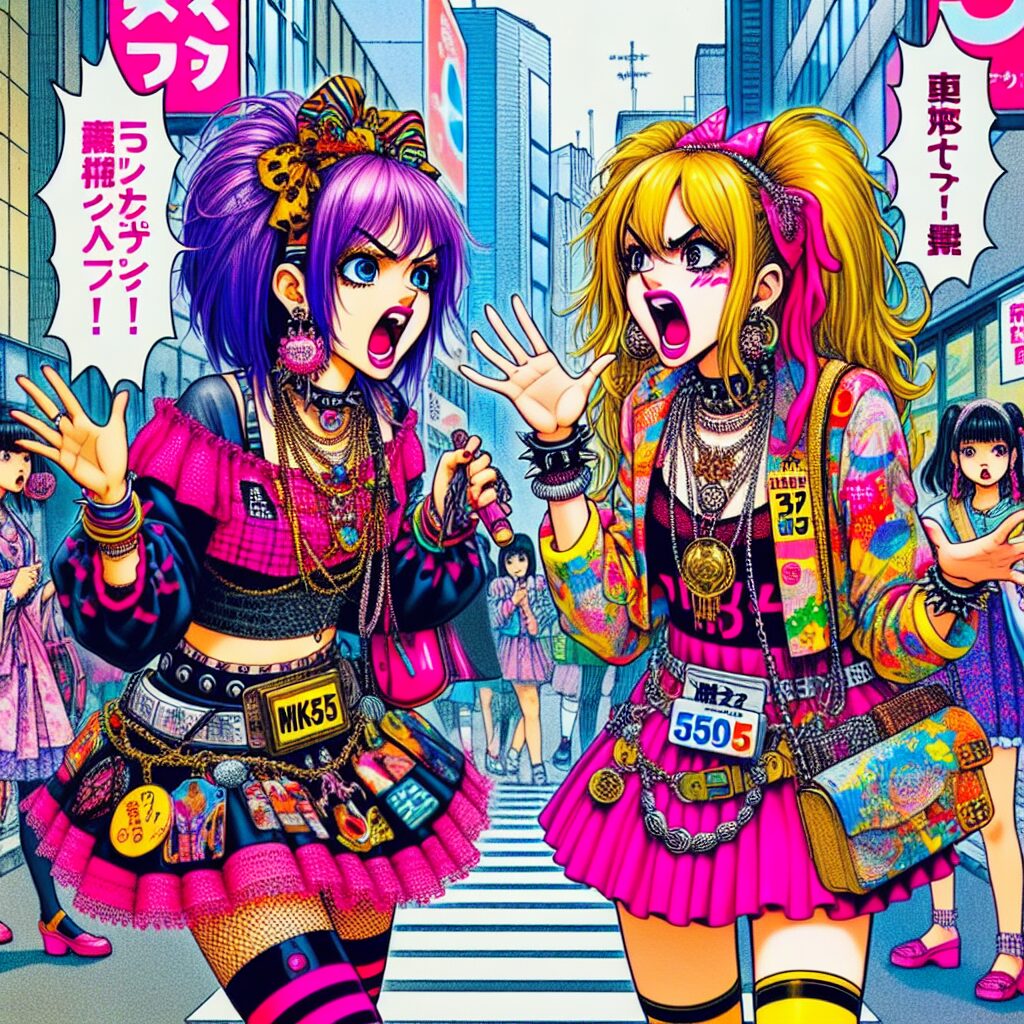

4. ギャル語と社会の関係性

「チョベリバ」という言葉は「超ベリーバッド(very bad)」を略したスラングで、「最悪」や「非常に悪い」という意味を持ちます。この言葉は1990年代中頃に女子高生の間で流行し、瞬く間にメディアにも取り上げられ、多くの若者に親しまれました。言葉自体のユーモラスで印象的な響きが、若者の間での支持を広げた要因といえるでしょう。

一方で「MK5」は、「マジでキレる5秒前」を意味し、「怒りが爆発する寸前」といった感情を表現するスラングです。こちらも1990年代に登場し、特に感情表現をユーモラスに伝える方法として支持されました。このように言葉の頭文字を省略して使用するスタイルは、当時のギャル語の大きな特徴の一つです。

これらのギャル語の流行の背景には、社会の変動が密接に関わっています。バブル崩壊後の経済的な不況が続く中で、若者たちは厳しい現実をどうにか笑い飛ばし、日々を楽しむ方法を探し求めていました。ギャル文化は、そうした彼らの自己表現の場として発展し、言葉はその重要な要素の一部となったのです。

ギャル語は、独自の感性で世の中を捉え、ポジティブなエネルギーを生み出しました。そのエネルギーは永続的ではなかったかもしれませんが、確かに一時代を鮮やかに彩り、今や思い出深い平成の象徴の一部として語られ続けています。

5. 最後に

「チョベリバ」は、日常の不満やちょっとした不幸を面白おかしく共有するために使われ、若者たちの間で急速に浸透しました。言葉の軽やかさとユーモラスな響きが、日常のストレスを和らげる一助となったのでしょう。

対照的に、「MK5」は、瞬間的な感情の爆発を端的に表現するために使われ、日々の劇的な感情の揺れを仲間と共感するためのツールとして機能しました。この言葉の斬新な省略スタイルも、その時代のギャル語を特徴づけます。

これらのギャル語は、単なる風変わりな言葉遊びではなく、バブル経済崩壊後の不況という厳しい社会環境の中で、若者たちが自らを表現し、連帯感を生み出すために選んだ方法でした。彼らは、言葉を通して、新たな価値観や生き方を示し、他者とつながることを楽しみました。ギャル語はその独自の感性で、一時代を独特のカラーで染め上げ、今もなお語り継がれ、平成の豊かな文化の一部として生き続けています。

コメント