平成時代、新幹線『のぞみ』の登場は移動の革命をもたらし、ビジネスの効率を向上させた。『ひかり』や『こだま』も新しいニーズに応え、各々の魅力を再発見されている。

1. 平成時代における新幹線のシンボル『のぞみ』

平成時代の新幹線を象徴する存在として欠かせないのが、『のぞみ』です。

1992年に登場したこの列車は、日本の新幹線網に革命をもたらしました。

東京-大阪間という日本の大動脈を短時間で結ぶことが可能になったことで、多くのビジネス利用者から圧倒的な支持を受けました。

この路線での速達性の実現は、都市間の移動に大きな変革をもたらしました。

これまで主力だった『ひかり』や『こだま』は、その存在感を薄められた感がありますが、『のぞみ』の登場は、人々の時間価値に対する意識を根本的に変えたのです。

移動そのものが、新しい価値を持つようになったのです。

また、『のぞみ』の存在により、出張やビジネスミーティングがより効率的になり、経済活動にも大きな影響を与えました。

時間が短縮されることで、ビジネスパーソンはより多くの仕事をこなすことができ、その結果、ビジネスの選択肢も広がりました。

一方で、平成時代における『のぞみ』の台頭は確かに光を浴びましたが、『こだま』や『ひかり』のような他の新幹線もまた、それぞれの特性を生かしながら新たなニーズに応えて進化してきました。

例えば、観光客や中距離移動を目的とした利用も進んでいます。

このような多様な利用方法は、新幹線の存在意義をさらに広くし、平成の時代を経て今なお日本の移動を支える重要な役割を担っています。

『のぞみ』の誕生からその進化、そして新幹線全体の変遷を振り返ると、時代の移り変わりと共にふさわしい対応を続けてきたことが分かります。

技術の進化と共に生活が変わり、平成時代における新幹線の役割は、象徴的な発展の結果でもあります。

これこそが『のぞみ』が象徴する平成新幹線の物語なのです。

1992年に登場したこの列車は、日本の新幹線網に革命をもたらしました。

東京-大阪間という日本の大動脈を短時間で結ぶことが可能になったことで、多くのビジネス利用者から圧倒的な支持を受けました。

この路線での速達性の実現は、都市間の移動に大きな変革をもたらしました。

これまで主力だった『ひかり』や『こだま』は、その存在感を薄められた感がありますが、『のぞみ』の登場は、人々の時間価値に対する意識を根本的に変えたのです。

移動そのものが、新しい価値を持つようになったのです。

また、『のぞみ』の存在により、出張やビジネスミーティングがより効率的になり、経済活動にも大きな影響を与えました。

時間が短縮されることで、ビジネスパーソンはより多くの仕事をこなすことができ、その結果、ビジネスの選択肢も広がりました。

一方で、平成時代における『のぞみ』の台頭は確かに光を浴びましたが、『こだま』や『ひかり』のような他の新幹線もまた、それぞれの特性を生かしながら新たなニーズに応えて進化してきました。

例えば、観光客や中距離移動を目的とした利用も進んでいます。

このような多様な利用方法は、新幹線の存在意義をさらに広くし、平成の時代を経て今なお日本の移動を支える重要な役割を担っています。

『のぞみ』の誕生からその進化、そして新幹線全体の変遷を振り返ると、時代の移り変わりと共にふさわしい対応を続けてきたことが分かります。

技術の進化と共に生活が変わり、平成時代における新幹線の役割は、象徴的な発展の結果でもあります。

これこそが『のぞみ』が象徴する平成新幹線の物語なのです。

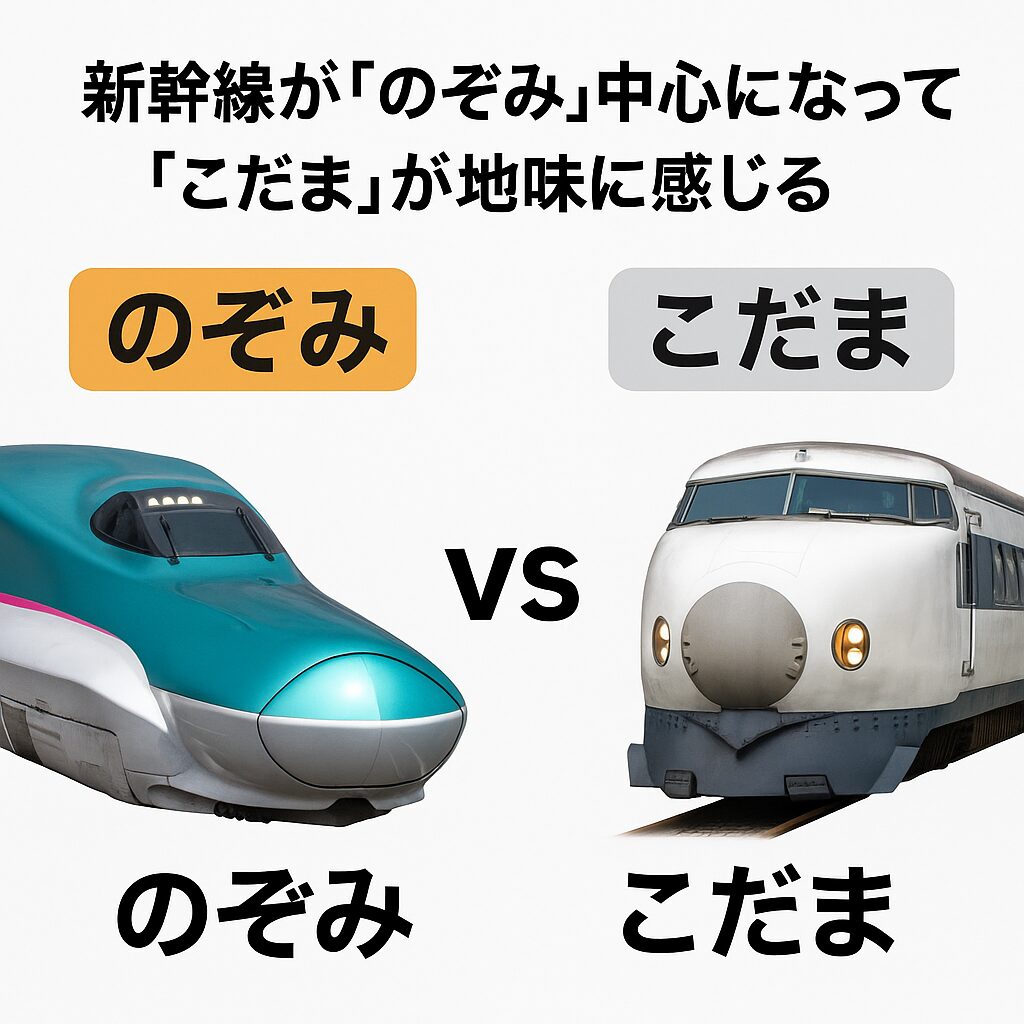

2. 『ひかり』と『こだま』の存在感の変化

平成時代の新幹線における顔といえる『ひかり』と『こだま』は、それぞれ特色を持ちながらも時代の波に乗ってその存在感が変化しました。

かつては『ひかり』が新幹線の象徴的存在として君臨していましたが、1990年代に入ると、より高速な新幹線『のぞみ』の登場により、速度と快適さを重視するビジネス需要が『のぞみ』に集中。

結果として『ひかり』は、徐々にその影響力を失っていきました。

『ひかり』は東京~大阪間などで確かな安定性とサービスの質を提供し続けましたが、ここ数十年はビジネスパーソンの選択肢から外れることが多くなりました。

しかし近年では、混雑を避けるゆったりとした旅を求める人々に再評価される傾向もあります。

一方、存在感を取り戻してきているのが『こだま』です。

『こだま』は各駅停車であることから、観光や短距離移動を目的とする旅行者にとって非常に有用になってきています。

特に小さな駅に止まることで地方の観光名所を巡る旅行者にとっての足として利用が見直されています。

さらに、近年の地方活性化の波に乗り、『こだま』が持つローカル色溢れる旅の魅力が見直され、多様なニーズを満たす存在としてクローズアップされています。

平成という時代を背景に、『ひかり』と『こだま』がそれぞれ違う方向性で進化してきた姿は、新幹線という日本独自の鉄道文化の中で重要な変遷と言えるでしょう。

その変化こそが、平成新幹線の多様性を象徴しています。

かつては『ひかり』が新幹線の象徴的存在として君臨していましたが、1990年代に入ると、より高速な新幹線『のぞみ』の登場により、速度と快適さを重視するビジネス需要が『のぞみ』に集中。

結果として『ひかり』は、徐々にその影響力を失っていきました。

『ひかり』は東京~大阪間などで確かな安定性とサービスの質を提供し続けましたが、ここ数十年はビジネスパーソンの選択肢から外れることが多くなりました。

しかし近年では、混雑を避けるゆったりとした旅を求める人々に再評価される傾向もあります。

一方、存在感を取り戻してきているのが『こだま』です。

『こだま』は各駅停車であることから、観光や短距離移動を目的とする旅行者にとって非常に有用になってきています。

特に小さな駅に止まることで地方の観光名所を巡る旅行者にとっての足として利用が見直されています。

さらに、近年の地方活性化の波に乗り、『こだま』が持つローカル色溢れる旅の魅力が見直され、多様なニーズを満たす存在としてクローズアップされています。

平成という時代を背景に、『ひかり』と『こだま』がそれぞれ違う方向性で進化してきた姿は、新幹線という日本独自の鉄道文化の中で重要な変遷と言えるでしょう。

その変化こそが、平成新幹線の多様性を象徴しています。

3. 新幹線で変わる移動スタイル

平成の新幹線『のぞみ』の登場は、日本の移動スタイルに革命を起こしました。

それまでの『ひかり』や『こだま』に比べ、速達性を誇る『のぞみ』は、特に東京-大阪間の移動において、移動時間を大幅に短縮しました。

この結果、多くのビジネスパーソンが出張にあたり、圧倒的に『のぞみ』を選択するようになり、移動が単なる手段ではなく、重要な時間活用の一部となっていったのです。

『のぞみ』は、新幹線という日本の公共交通機関において、その象徴的な地位を確立し、多忙な人々の生活を支える重要な役割を担うようになりました。

この背景には、平成の技術革新がもたらした効果があります。

新幹線を利用することで、目的地への移動が効率的に行えるようになり、出張の合間に業務を片付ける時間も確保できるため、ビジネス環境は大きく変化しました。

一方で、『こだま』は距離的に短い移動や観光客の利用にシフトしていきました。

もともと象徴的存在だった『ひかり』とともに、『のぞみ』の登場によってその存在感が薄れてしまいましたが、それでもなお日本全国の人々の足となっています。

新幹線の速達性がもたらすこの変化は、単に時間的な効率化にとどまらず、人々の移動に対する意識や社会的な習慣にも影響を与えました。

『のぞみ』による速達時代は、多くの人々にとって生活の一部となり、その意義は平成の時代を越えて今も続いています。

それまでの『ひかり』や『こだま』に比べ、速達性を誇る『のぞみ』は、特に東京-大阪間の移動において、移動時間を大幅に短縮しました。

この結果、多くのビジネスパーソンが出張にあたり、圧倒的に『のぞみ』を選択するようになり、移動が単なる手段ではなく、重要な時間活用の一部となっていったのです。

『のぞみ』は、新幹線という日本の公共交通機関において、その象徴的な地位を確立し、多忙な人々の生活を支える重要な役割を担うようになりました。

この背景には、平成の技術革新がもたらした効果があります。

新幹線を利用することで、目的地への移動が効率的に行えるようになり、出張の合間に業務を片付ける時間も確保できるため、ビジネス環境は大きく変化しました。

一方で、『こだま』は距離的に短い移動や観光客の利用にシフトしていきました。

もともと象徴的存在だった『ひかり』とともに、『のぞみ』の登場によってその存在感が薄れてしまいましたが、それでもなお日本全国の人々の足となっています。

新幹線の速達性がもたらすこの変化は、単に時間的な効率化にとどまらず、人々の移動に対する意識や社会的な習慣にも影響を与えました。

『のぞみ』による速達時代は、多くの人々にとって生活の一部となり、その意義は平成の時代を越えて今も続いています。

4. ノスタルジックな『こだま』の価値

平成の時代を迎えて、新幹線には劇的な進化が見られました。特に、『のぞみ』の登場は、多くの人々に驚きと新たな利便性を提供し、それまでのメインストリームを担っていた『こだま』の立場を変化させる大きな要因となりました。しかし、現代において『こだま』が担う役割には、今なお価値があります。この章では、『こだま』の持つノスタルジックな価値と、その現代における重要性について採り上げます。かつて『こだま』は、主要な移動手段として日本国民の多くに親しまれていました。特に昭和の時代には、家族旅行や修学旅行の象徴として、多くの思い出と共に記憶されていることでしょう。そのことが、今でも多くの人々にとって『こだま』をノスタルジックに感じさせる要因となっています。また、そんな『こだま』が再度脚光を浴びているのは、近年の働き方の多様化やライフスタイルの変化と無縁ではありません。

最近では、近距離移動の需要が増してきており、多くの人々が余裕を持って移動時間を楽しんでいます。また、観光客にとっても『こだま』は特別な価値を持っています。止まる駅が多いからこそ、その土地土地の風景や文化に触れる機会が増え、観光を一層充実させることができるのです。『こだま』ならではのゆったりとした時間の流れは、忙しい現代人にとって癒しのひとときとなるでしょう。

このように、『こだま』は単に過去の遺物ではなく、今なお公共交通機関として大切な役割を果たしています。ノスタルジックな価値はもちろんのこと、新しい需要に応えることで、その存在意義を再び形作っているのです。新幹線が進化を遂げる中で、『こだま』が生み出す人々の移動体験は、今後も変わらぬ魅力を持ち続けるに違いありません。

5. まとめ:新幹線がもたらした社会的影響

平成の時代、技術革新は日本の公共交通機関にも大きな変革をもたらしました。その中でも、新幹線の『のぞみ』の運行開始は、特に注目を集める出来事でした。1992年に登場した『のぞみ』は、その後、平成の時代を通じ、鉄道輸送のスタンダードとしての地位を確立しました。東京-大阪間の速達性が魅力的で、多くのビジネスパーソンにとって、新幹線選びは『のぞみ』が主流となりました。これにより、従来の『こだま』や『ひかり』は影が薄くなったと感じられるようになりました。『のぞみ』の登場によって、人々の移動スタイルは大きく変化しました。迅速かつ効率的な移動が可能となり、新幹線は単なる移動手段ではなく、時間の有効活用のための重要な手段として認識されるようになりました。この役割の変化は、平成の時代を通じて進行し、『のぞみ』がリードする速達時代が形成されました。

一方で、『こだま』は全くなくなったわけではありません。近距離移動や観光目的での利用が見直され、柔軟にその役割を変え続けています。しかし、多くの日本国民にとって、『こだま』はかつての輝きを若干失った存在となりました。

平成の時代における新幹線の役割を振り返ると、『のぞみ』と『こだま』は興味深い対象です。交通手段の変遷は、世代を超えて人々に大きな社会的影響を及ぼし、鉄道ファンにとっても興味深い研究対象となり得るのです。

コメント