平成時代の日本では厳格なゴミ分別が求められ、住民は環境意識と地域社会の責任を育んだ。

1. 平成時代におけるゴミ分別の細かさ

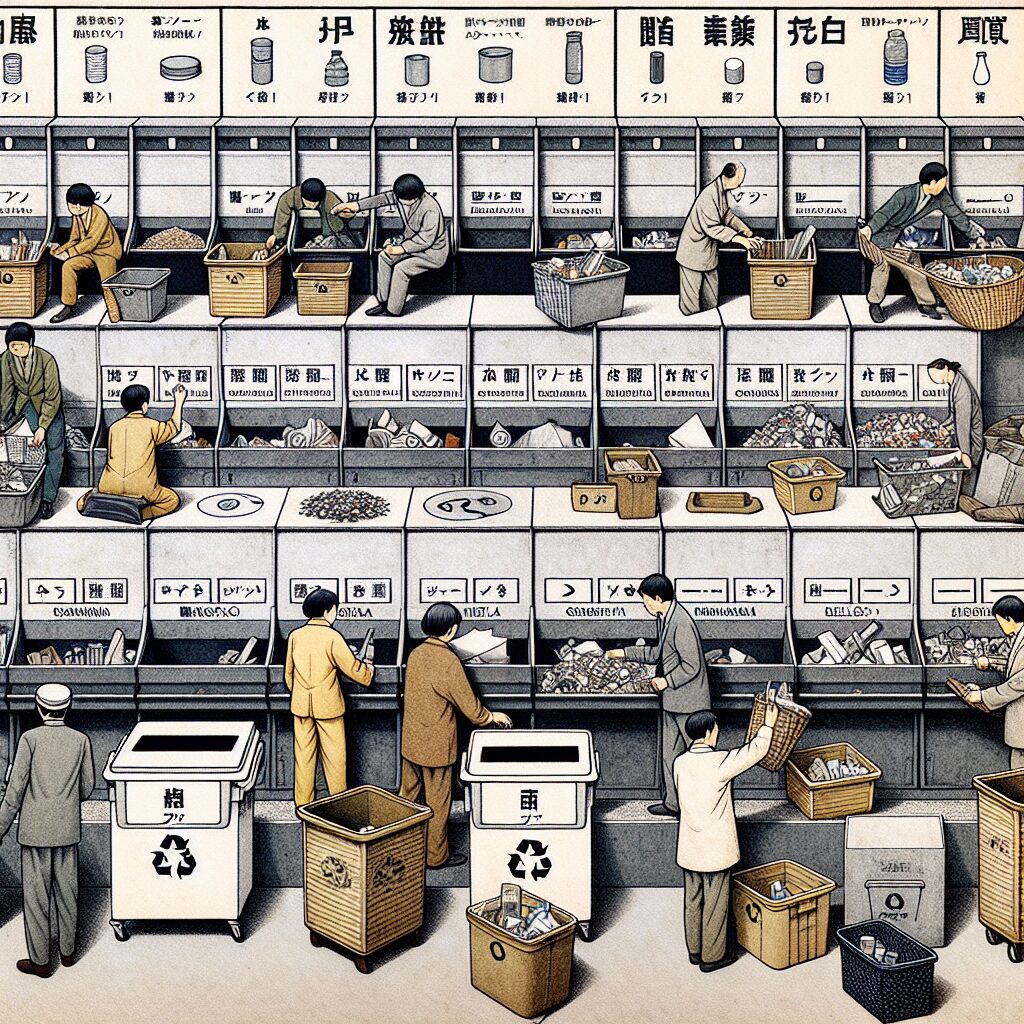

平成時代の日本では、ゴミ分別のルールが非常に細かく、それぞれの自治体で異なっていました。家庭では、地域ごとの分別ルールに従う必要があり、その正確さが求められました。ゴミの正しい分別ができていないと回収されないケースも多く、住民にとっては大きな負担でした。環境問題が世界的な注目を集める中、日本でもリサイクルの推進や環境への負担軽減を目的として、ゴミ分別が進められました。燃えるゴミ、燃えないゴミ、プラスチック、ビン、缶、ペットボトル、紙、段ボールなど、多岐にわたる分別が必要でした。これにより、地域ごとのルールが詳細化され、住民一人ひとりが環境保全への責任を担うこととなりました。

特に大きな家具や家電製品を処分する際には、さらに細かい分別が求められ、対応には時間と労力がかかりました。多くの自治体では『ゴミ出しルール表』が配布され、住民の目に触れやすい場所に貼られました。この表により、住民は分別方法を把握しやすくなり、家庭内での分別が一般化したのです。

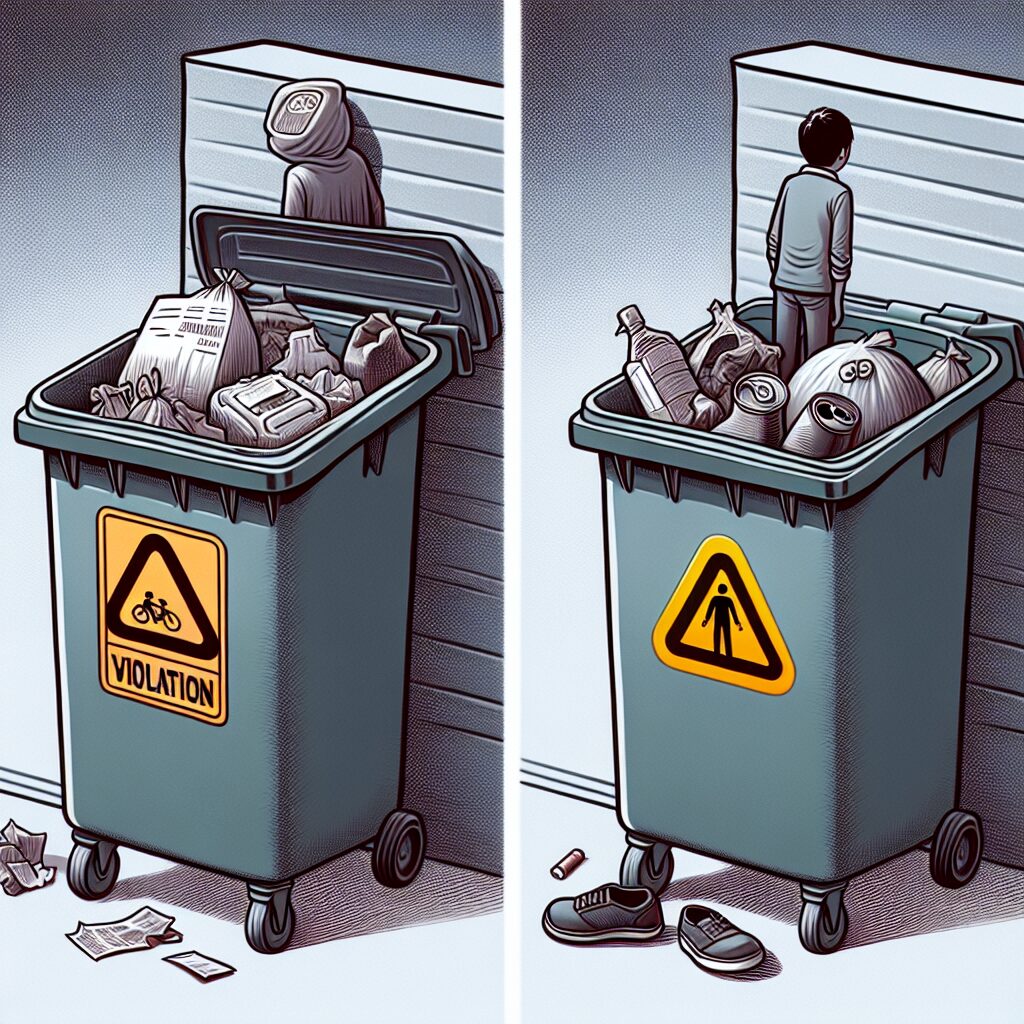

住民が分別ルールに従わないと、ゴミ袋には『違反シール』が貼られ、回収されないことがありました。これは住民にとって非常に恥ずかしいことであり、結果として多くの人々がルールを守るようになりました。ゴミ分別は面倒ではありましたが、地域社会の一員としての意識や、環境意識の向上にもつながる重要なプロセスだったのです。

こうして、平成時代におけるゴミ分別は、私たちに資源を持続的に活用する意識を芽生えさせただけでなく、次世代への大きな責任を感じさせるものでした。地域や家庭単位での工夫は、地球環境を守るための積極的な取り組みを支えてきたのです。

2. ゴミ分別の種類と方法

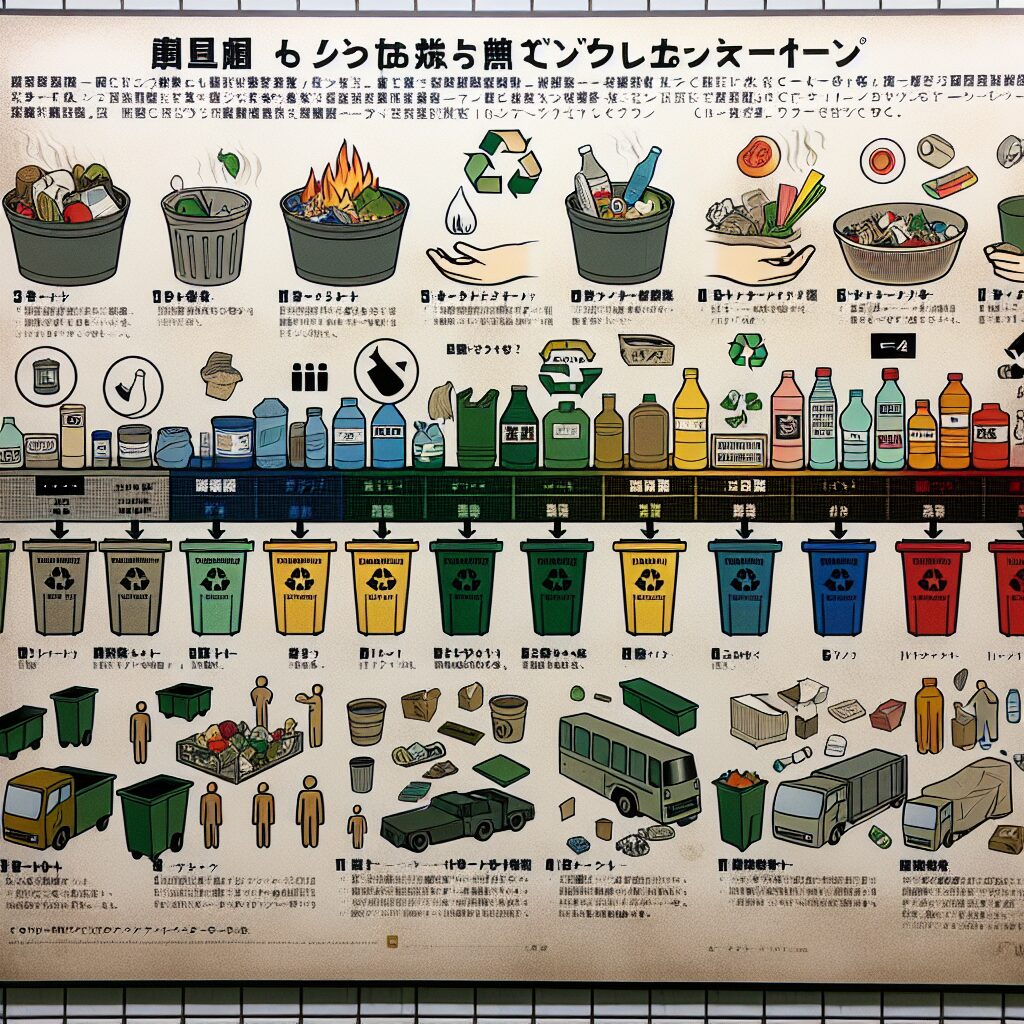

平成時代において、日本の各地域でのゴミ分別ルールは、非常に厳格であり多様でした。家庭ごとに設定されたルールに従うことは、特に大変な作業である一方、環境保護やリサイクル促進のために必要不可欠なものでした。多くの地域では、ゴミは燃えるゴミ、燃えないゴミ、プラスチック、ビン、缶、ペットボトル、紙、段ボールと細かく分類されていました。地域ごとに細かく指示され、自治体によってその方法も異なっており、住民はそれに従い正しく処理する必要がありました。特に家電製品や大型家具を処分する際には、事前にシールを購入したり、自治体に申請が必要なケースも多く見られました。

住民に正しいゴミの出し方を伝えるために、自治体は「ゴミ出しルール表」を定期的に配布しました。これらのルール表は冷蔵庫に貼られることが一般的で、欠かせない生活の一部となっていました。指定されたスケジュールに従わない場合やルールを守らない際には、違反シールが貼られゴミが回収されないといった措置が取られ、住民はルールを遵守せざるを得ない状況にありました。

このような厳しいルールの背景には、環境意識の向上と共にコミュニティのまとまりを促進する側面がありました。面倒な分別作業は、持続的な資源活用のために不可欠であり、次世代に受け継ぐべき大切な役割を担っていたのです。各家庭や地域は、日常生活の中でこれらの取り組みを工夫しながら、地球環境に配慮した意識を育んできたと言えるでしょう。

3. ゴミ出しルール表の重要性

平成時代において、ゴミ出しルール表は住民に正確な情報を提供する重要な手段でした。

自治体から配布された分別ルール表は、ゴミの正しい分別方法や出し方を詳細に説明しており、家庭内でレファレンスとして欠かせない存在となっていました。

このルール表は多くの場合、冷蔵庫に貼られ、日常的に確認できるように配置されていたため、住民はいつでも必要な情報を手元に置いておくことができました。

分別ルール表は、こうした日常の中で家庭ごとのゴミ出しスケジュールや、必要な分別項目に関する情報を提供するツールとして活用されていたのです。

さらに、ゴミ出しルール表は住民の意識を高めるための教育的な役割も果たしていました。

もし違反を犯した場合、住民は『違反シール』をゴミ袋に貼付されるという結果を受け、再度ルールの遵守が求められることとなりました。

こうしたプロセスを通じて、住民たちは自然と分別ルールを身体に染み込ませ、コミュニティ全体でのルール順守が強化されていきました。

この背景には、環境問題への対応やリサイクル促進といった大きな社会的な要請があったのです。

現代においても、分別の効果的な実施は環境保護活動の一環として重要視されています。

その根底には、平成時代から続く、ゴミ分別ルール表の遵守による住民一人ひとりの積極的な協力があったのです。

その結果、地域社会は持続可能性のある発展への歩みを進めることができたといえるでしょう。

自治体から配布された分別ルール表は、ゴミの正しい分別方法や出し方を詳細に説明しており、家庭内でレファレンスとして欠かせない存在となっていました。

このルール表は多くの場合、冷蔵庫に貼られ、日常的に確認できるように配置されていたため、住民はいつでも必要な情報を手元に置いておくことができました。

分別ルール表は、こうした日常の中で家庭ごとのゴミ出しスケジュールや、必要な分別項目に関する情報を提供するツールとして活用されていたのです。

さらに、ゴミ出しルール表は住民の意識を高めるための教育的な役割も果たしていました。

もし違反を犯した場合、住民は『違反シール』をゴミ袋に貼付されるという結果を受け、再度ルールの遵守が求められることとなりました。

こうしたプロセスを通じて、住民たちは自然と分別ルールを身体に染み込ませ、コミュニティ全体でのルール順守が強化されていきました。

この背景には、環境問題への対応やリサイクル促進といった大きな社会的な要請があったのです。

現代においても、分別の効果的な実施は環境保護活動の一環として重要視されています。

その根底には、平成時代から続く、ゴミ分別ルール表の遵守による住民一人ひとりの積極的な協力があったのです。

その結果、地域社会は持続可能性のある発展への歩みを進めることができたといえるでしょう。

4. 違反シールと住民の意識変化

平成時代におけるゴミ分別の厳格化は、自治体ごとに異なるルールが設けられ、多くの家庭にとって大きな挑戦でしたが、一方で、それが環境意識を高めるきっかけとなりました。

特に、分別に従っていないゴミ袋には『違反シール』が貼られ、回収されないといった措置は、住民にとって大きな影響を与えました。

この『違反シール』の存在は、単なるルール違反以上に、個人の恥やコミュニティからの目線を意識させるものでした。

多くの住民は、ゴミが回収されないのは非常に恥ずかしいと感じ、これが自然と規則遵守への意識変化を生む要因となりました。

『違反シール』は、各家庭のゴミ袋に貼られることで、周囲の目に晒されるため、住民は一層慎重に分別を行うようになったのです。

これにより、ゴミ分別という行動が日常生活の一部となり、環境保護への積極的な参加が広がりました。

また、このような厳格な分別ルールは、住民同士のコミュニティ意識を高める結果にもつながりました。

他人の目を気にする意識が、地域全体の分別行動を促進し、共にルールを守り、環境を守るという共同体意識が育まれたのです。

最初は困難だった分別作業も、次第に住民の習慣に取り入れられ、社会全体での環境意識の向上につながりました。

このように、『違反シール』の制度は、結果的に住民の意識変化を促し、規則遵守と環境保護意識の向上をもたらしました。

平成時代のゴミ分別ルールは、私たち一人ひとりが地球環境を考慮し、社会全体で持続可能な未来を担う意識を育んだ重要な取り組みであったといえるでしょう。

特に、分別に従っていないゴミ袋には『違反シール』が貼られ、回収されないといった措置は、住民にとって大きな影響を与えました。

この『違反シール』の存在は、単なるルール違反以上に、個人の恥やコミュニティからの目線を意識させるものでした。

多くの住民は、ゴミが回収されないのは非常に恥ずかしいと感じ、これが自然と規則遵守への意識変化を生む要因となりました。

『違反シール』は、各家庭のゴミ袋に貼られることで、周囲の目に晒されるため、住民は一層慎重に分別を行うようになったのです。

これにより、ゴミ分別という行動が日常生活の一部となり、環境保護への積極的な参加が広がりました。

また、このような厳格な分別ルールは、住民同士のコミュニティ意識を高める結果にもつながりました。

他人の目を気にする意識が、地域全体の分別行動を促進し、共にルールを守り、環境を守るという共同体意識が育まれたのです。

最初は困難だった分別作業も、次第に住民の習慣に取り入れられ、社会全体での環境意識の向上につながりました。

このように、『違反シール』の制度は、結果的に住民の意識変化を促し、規則遵守と環境保護意識の向上をもたらしました。

平成時代のゴミ分別ルールは、私たち一人ひとりが地球環境を考慮し、社会全体で持続可能な未来を担う意識を育んだ重要な取り組みであったといえるでしょう。

5. まとめ

平成時代は、日本全体としての環境への配慮と資源の持続的な活用に大きな役割を果たした時代です。

この時代において、住民たちは詳細で厳格なゴミ分別ルールを知り、それに従うことが求められました。

その結果、環境意識が浸透し、地域社会の一員としての自覚が高まりました。

ゴミの分別が容易でなく、家庭に負担を強いるものでしたが、こうした負担があってこそ、次世代に向けた継続可能な社会の基盤作りに繋がったといえるでしょう。

家庭では冷蔵庫に「ゴミ出しルール表」を貼り付け、分別の指針としました。

このようにして家庭内での教育と同様に、環境教育が日常生活の一部となり、国民全体の環境意識が向上したのです。

自治体毎に工夫されたゴミ出しルールは、地域社会の中での協力と理解を深める大切な絆ともなりました。

総括すると、平成時代のゴミ分別はただの負担ではなく、持続可能な未来への重要なステップだったといえるでしょう。

この時代において、住民たちは詳細で厳格なゴミ分別ルールを知り、それに従うことが求められました。

その結果、環境意識が浸透し、地域社会の一員としての自覚が高まりました。

ゴミの分別が容易でなく、家庭に負担を強いるものでしたが、こうした負担があってこそ、次世代に向けた継続可能な社会の基盤作りに繋がったといえるでしょう。

家庭では冷蔵庫に「ゴミ出しルール表」を貼り付け、分別の指針としました。

このようにして家庭内での教育と同様に、環境教育が日常生活の一部となり、国民全体の環境意識が向上したのです。

自治体毎に工夫されたゴミ出しルールは、地域社会の中での協力と理解を深める大切な絆ともなりました。

総括すると、平成時代のゴミ分別はただの負担ではなく、持続可能な未来への重要なステップだったといえるでしょう。

コメント