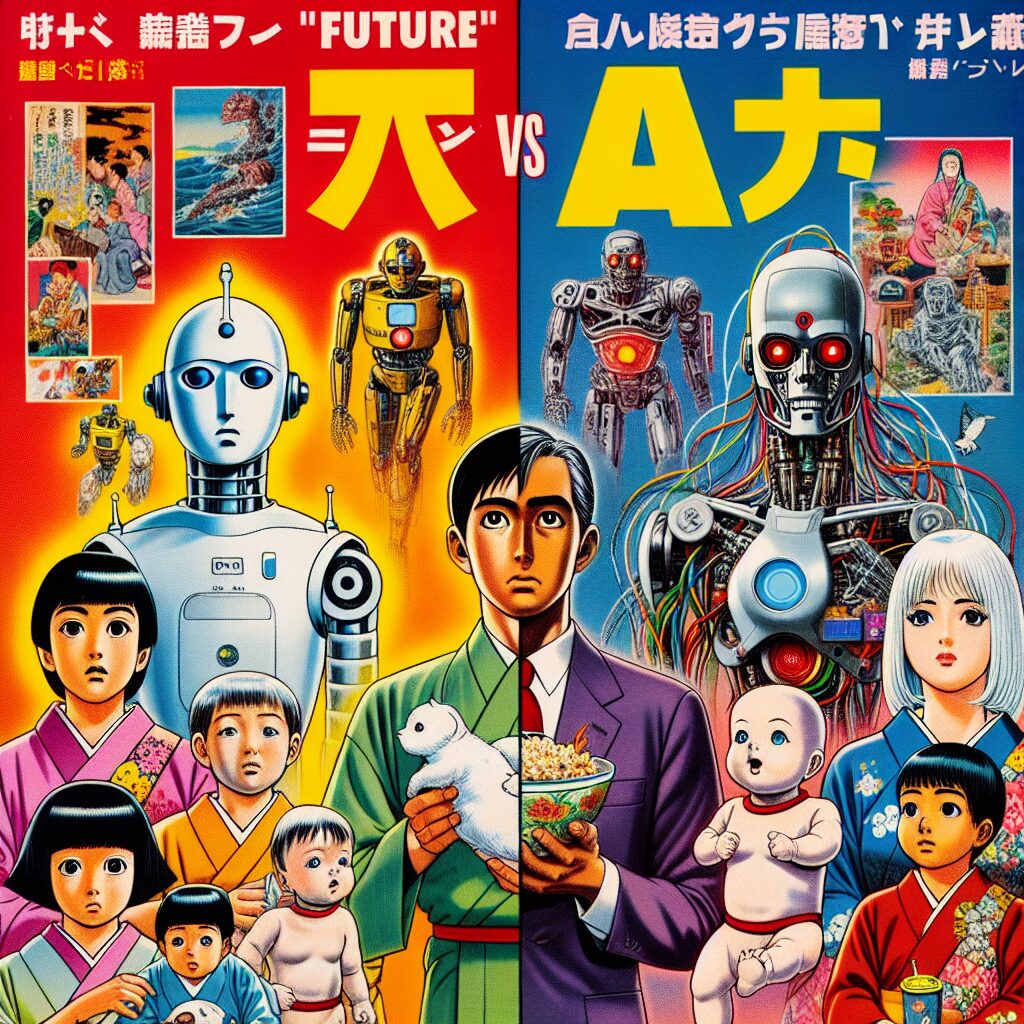

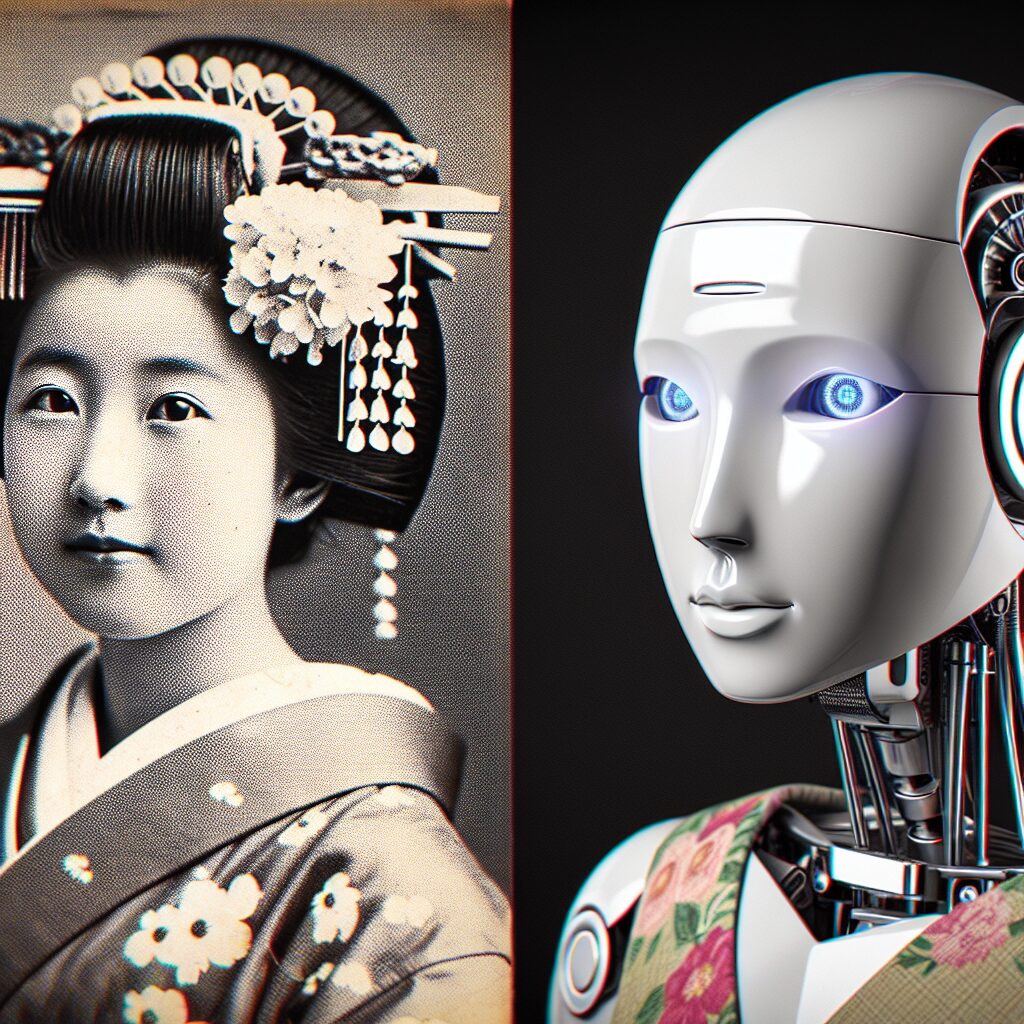

1. 昭和の映画・アニメに登場したAI像

昭和の時代、私たちが「AI(人工知能)」という言葉から思い浮かべたのは、鉄腕アトムやドラえもんのような「優しい味方」か、あるいはHAL9000(『2001年宇宙の旅』)やターミネーターのスカイネットのような「暴走する知能」でした。

未来の機械は自分で考え、意思を持ち、人間の良きパートナーか、あるいは敵になるかもしれない──そんな想像力が昭和の作品には詰まっていました。

当時のAI像は、人間と同じように考え、時には感情を持ち、時には支配者にもなる“人格ある知能”として描かれることが多かったのです。

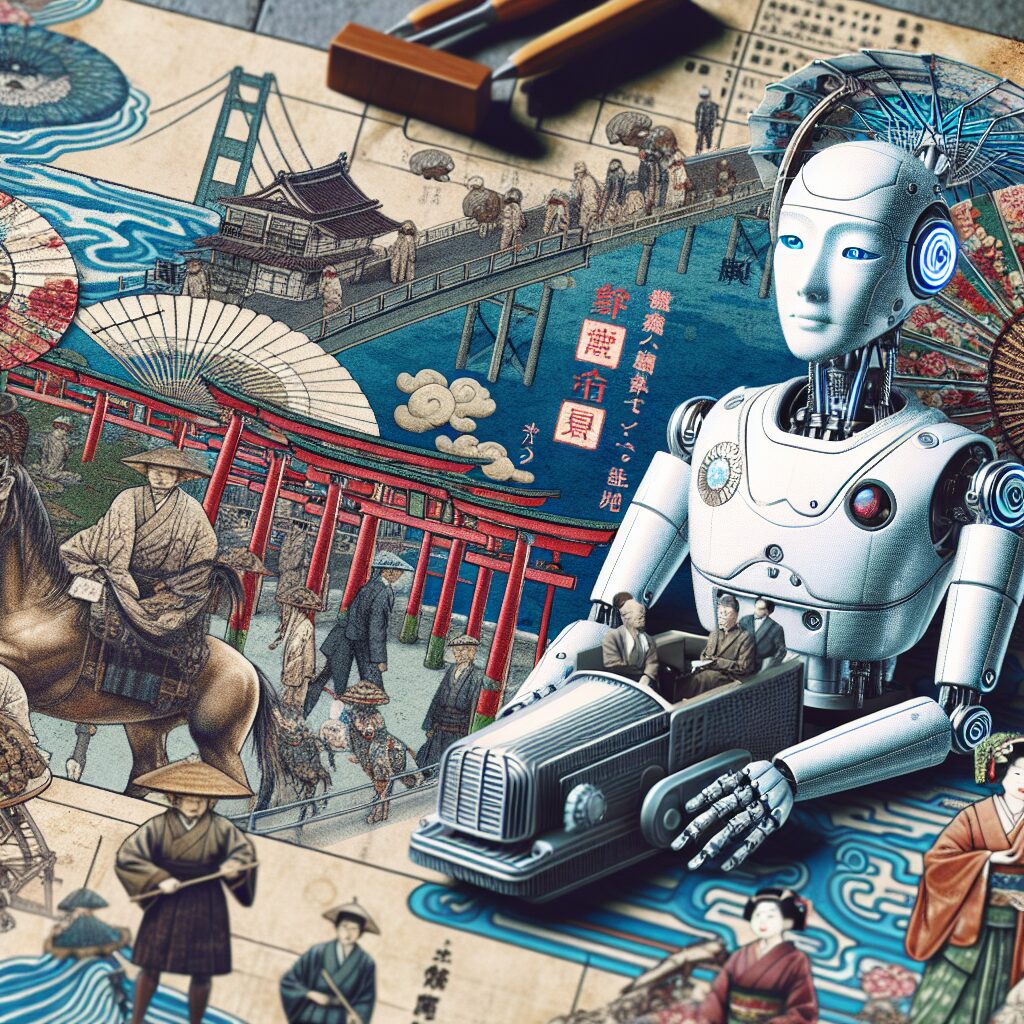

2. 平成に入って変わった“AIのイメージ”

平成に入ると、AIのイメージは少し変わっていきます。

たとえば『攻殻機動隊』に登場するMAGIシステムやネットワーク上のAIたちは、人間社会の基盤に深く入り込み、目に見えないインフラのように存在していました。

また、ゲームの世界でもNPC(ノンプレイヤーキャラクター)が複雑な行動をとるようになり、家庭用ゲーム機や“たまごっち”のような育成玩具にも“AIっぽさ”が宿り始めます。

昭和の「暴走する巨人」的なAI像から、平成では「生活やネットに溶け込むAI像」へとシフトしていったことがわかります。

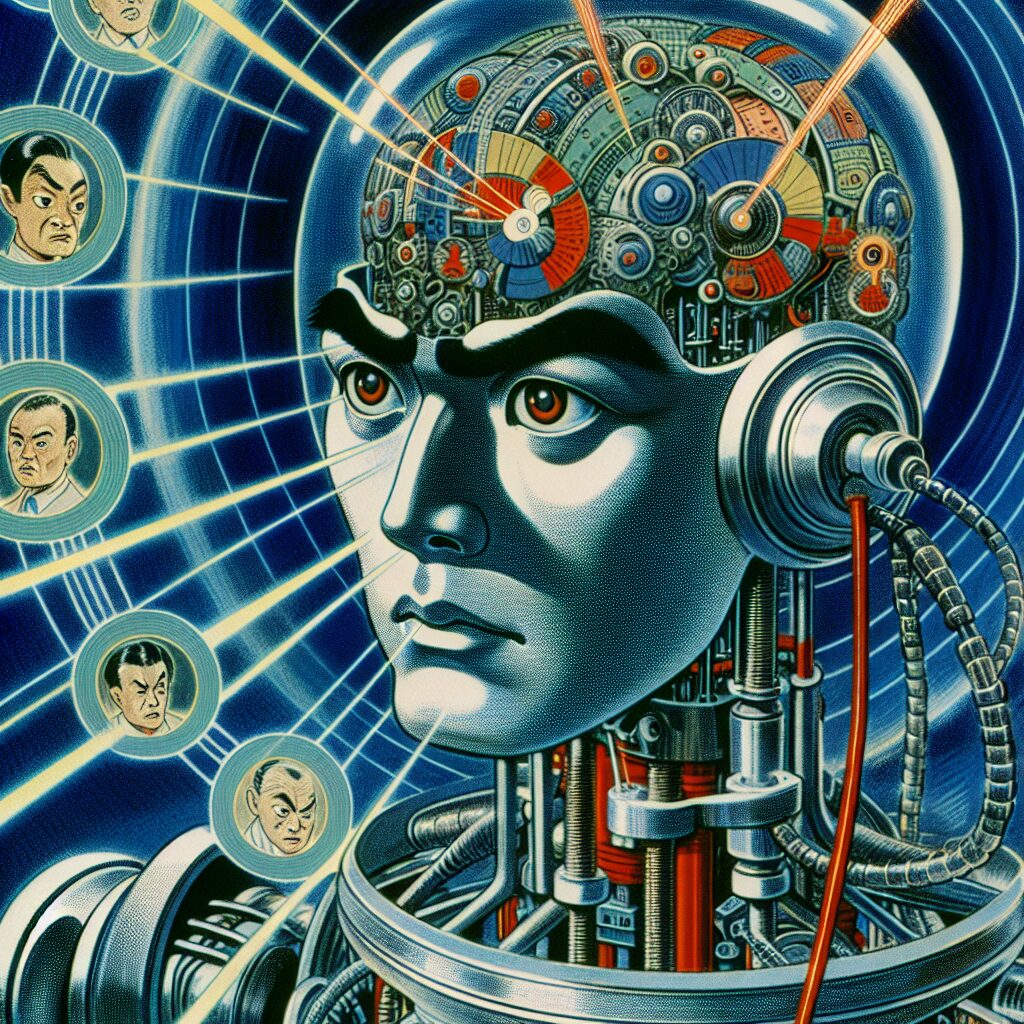

3. 現実のAIとの違い

では、実際に2025年現在私たちが使っているAIはどうでしょうか?

生成AIや画像認識AIは、確かに膨大なデータを処理し、私たちが数時間、数年かかる作業を一瞬でやってのけます。計算力や情報処理能力の面では、すでに人間を大きく超えています。

しかし、映画やアニメに出てくるような“自我”や“感情”は持っていません。AIは統計的なパターンに基づいて「もっともらしい答え」を返しているに過ぎず、自分自身の意思や価値観を持っているわけではないのです。

つまり、現実のAIは「人間のように考える存在」ではなく「人間が作った超高速な道具」というのが正確な姿です。

4. AIはどこまで人間を超えるのか?

AIは計算力・記憶容量・パターン認識など、限定的な領域ではすでに人間を超えています。医療画像の解析や翻訳、将棋やチェス、囲碁などの競技ではAIがプロを打ち負かす時代になりました。

しかし、人間のように世界を理解し、感情や倫理観を持って自分の判断を下す力はまだありません。

未来においても、AIが“自我”を持つかどうかは未解決の問題ですが、少なくとも現時点では「設計された目的を高速でこなすスーパー道具」にとどまっています。

5. まとめ:未来はもう来ているけど、少し違った形で

昭和や平成の人々が描いた“未来のAI”は、現実のAIに比べるとずいぶんドラマチックです。

しかし、その想像力があったからこそ、私たちはAIに夢を抱き、同時に危機感を持ち、安全で便利な技術を作ろうとしています。

いま私たちが使うスマートフォンの音声アシスタントや生成AIは、昭和・平成の未来予想図の延長線上にありつつ、もっと地味で現実的な“仕事の相棒”として存在しています。

懐かしい未来予想図を振り返りながら、「これからのAI」との付き合い方を考えるのも楽しいものですね。

コメント