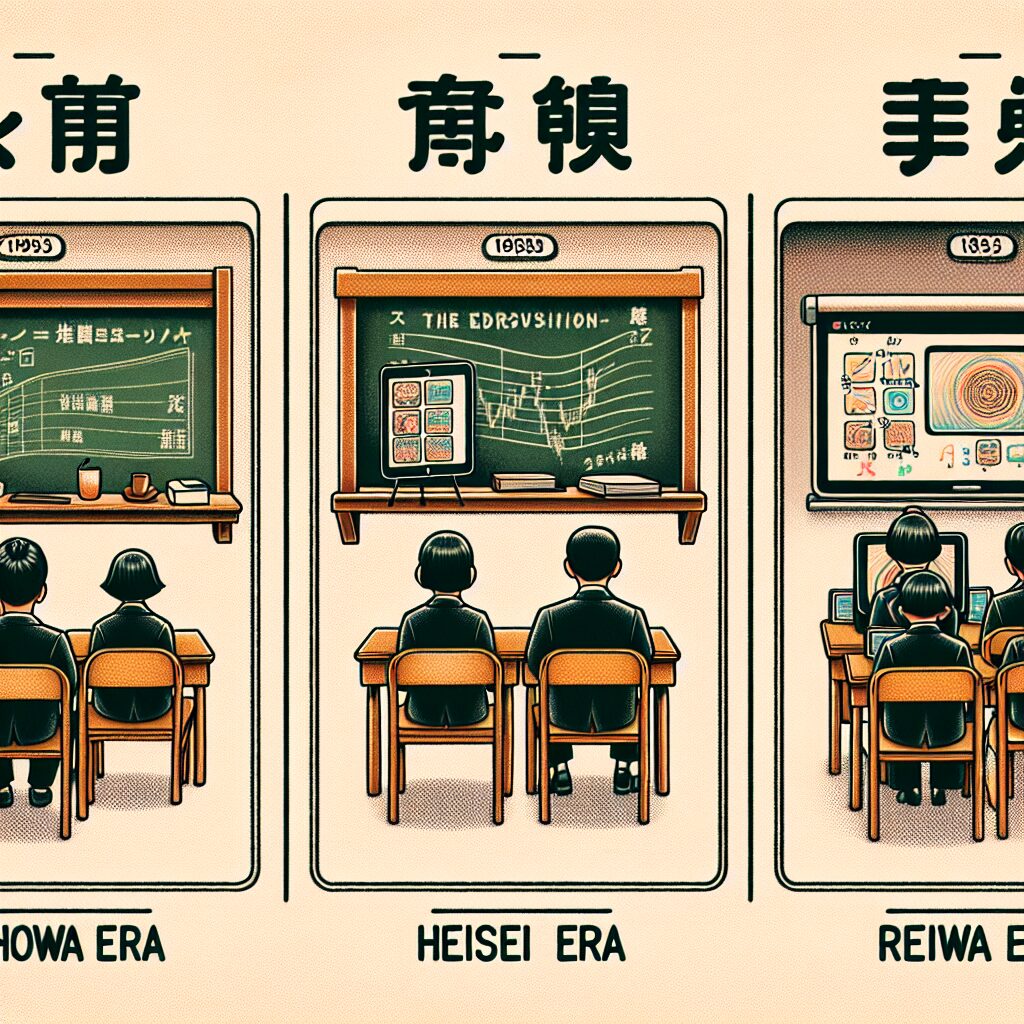

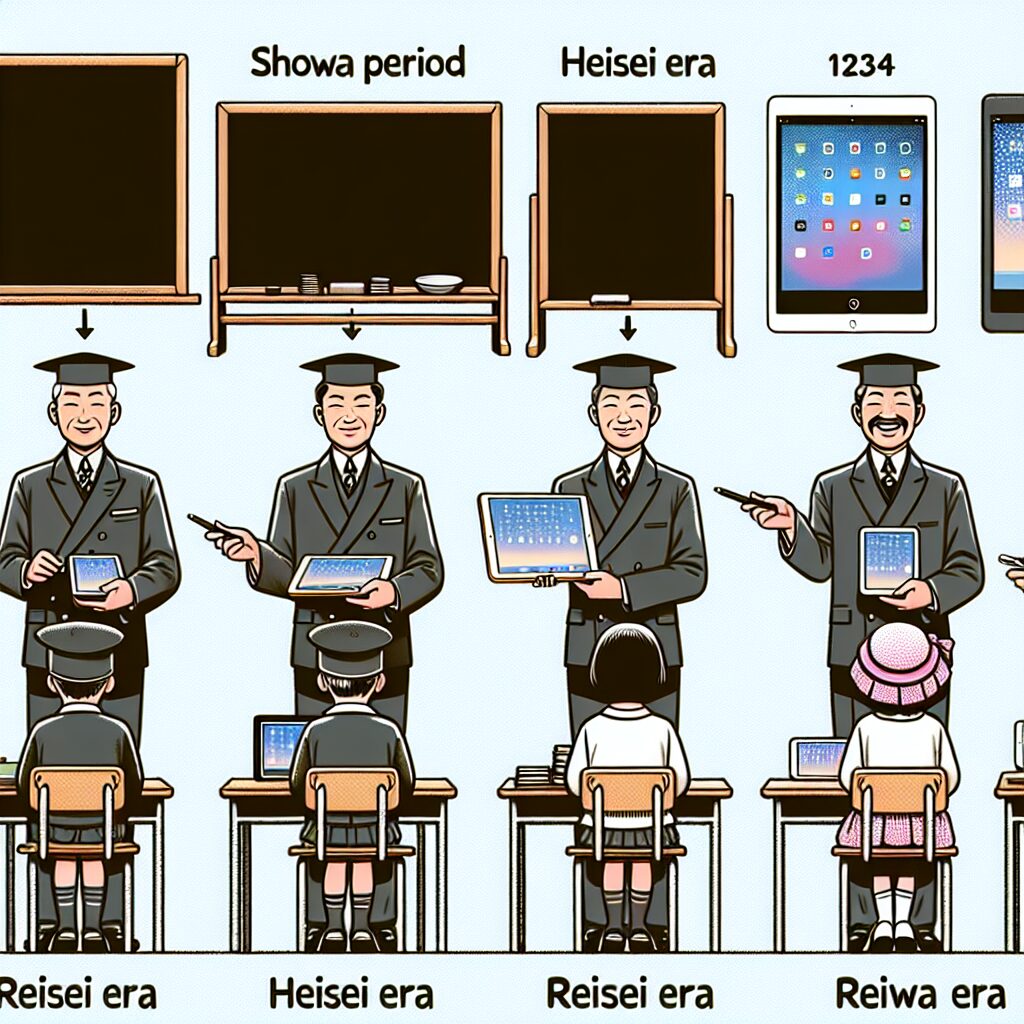

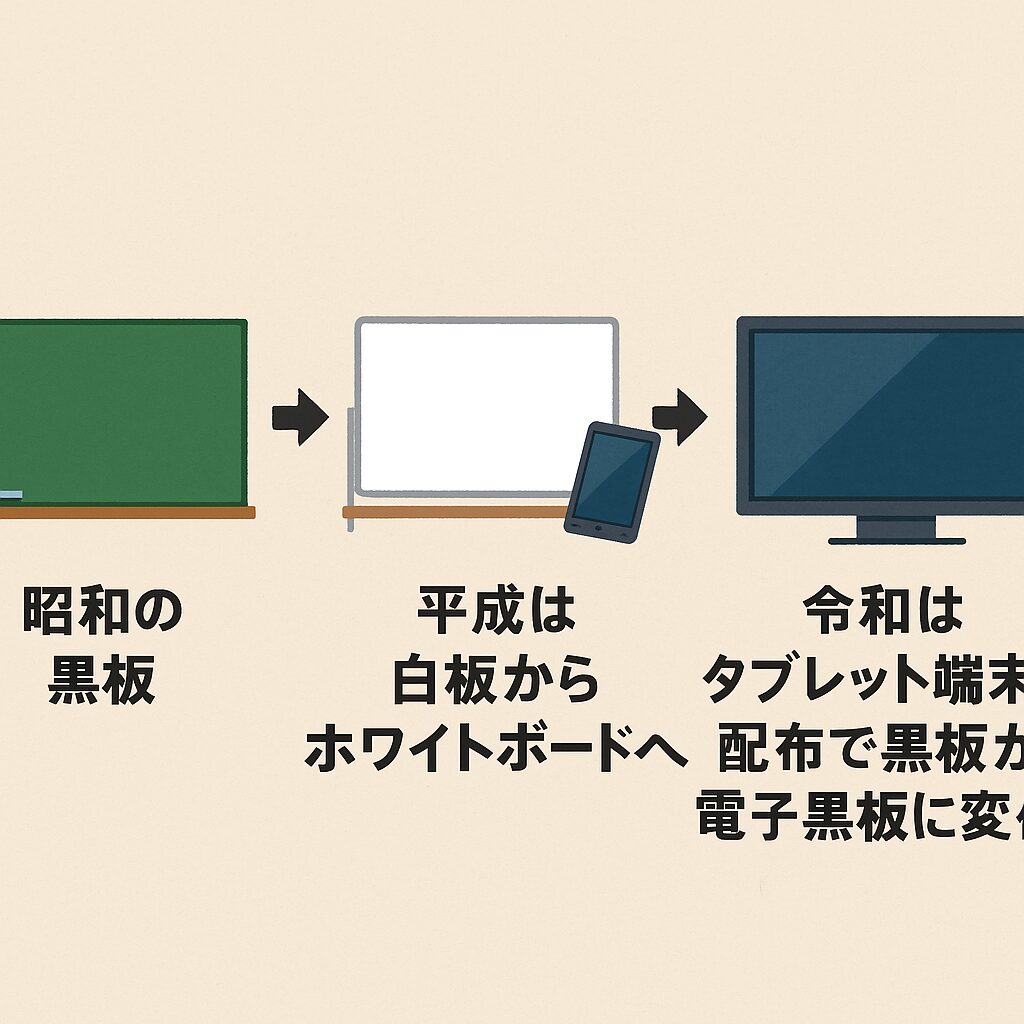

昭和から令和まで、日本の教育は黒板からデジタル技術への進化を遂げ、コミュニケーション重視の学びの場へと変わった。

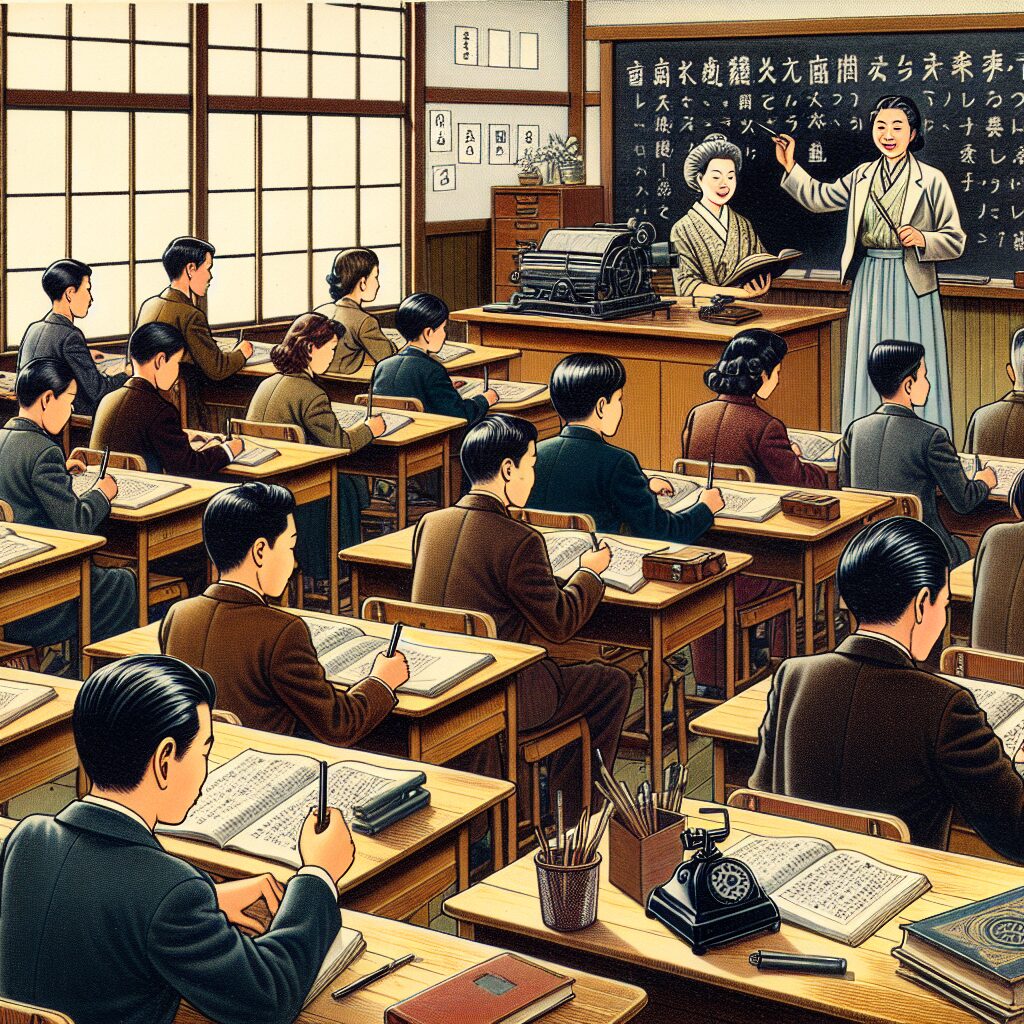

1. 昭和時代の教育現場

昭和時代の教育現場を語るうえで欠かせないのが、黒板とチョークの存在です。

この時代の教室では、黒板に並べられたチョークが象徴的であり、授業の多くはこの道具を使って行われていました。

教師たちは、授業の途中で生徒の注意を引くためによくチョークを使いました。

たとえば、話を聞いていない生徒に対して、チョークを軽く投げるというのが一般的な行動パターンだったのです。

これは決して怒りや攻撃を意味するものではなく、むしろ生徒に対する愛情表現として受け入れられていました。

教室でのこのような一連のやりとりは、まるで社会に出るための訓練の一環であるかのようにも受け止められ、生徒たちは少しばかりの緊張感を持ちながら授業に臨んでいたのです。

近年ではこうした方法は時代遅れとなっていますが、昭和時代の教育現場では、このようなコミュニケーションが日々の生活の一部として根付いていました。

こうした文化があったことで、当時の生徒たちは教師との距離感を図りつつ、社会でのコミュニケーションのあり方を実地で学んでいったのです。

この時代の教室では、黒板に並べられたチョークが象徴的であり、授業の多くはこの道具を使って行われていました。

教師たちは、授業の途中で生徒の注意を引くためによくチョークを使いました。

たとえば、話を聞いていない生徒に対して、チョークを軽く投げるというのが一般的な行動パターンだったのです。

これは決して怒りや攻撃を意味するものではなく、むしろ生徒に対する愛情表現として受け入れられていました。

教室でのこのような一連のやりとりは、まるで社会に出るための訓練の一環であるかのようにも受け止められ、生徒たちは少しばかりの緊張感を持ちながら授業に臨んでいたのです。

近年ではこうした方法は時代遅れとなっていますが、昭和時代の教育現場では、このようなコミュニケーションが日々の生活の一部として根付いていました。

こうした文化があったことで、当時の生徒たちは教師との距離感を図りつつ、社会でのコミュニケーションのあり方を実地で学んでいったのです。

2. 平成時代の変化

平成時代における日本の教育現場は、技術の革新が進む中で大きく変化を遂げました。

この時期を象徴するのはホワイトボードの普及です。

昭和時代の教室と言えば、黒板とチョークのイメージが強かったですが、チョークの粉で手や服が汚れるという問題が常に付きまとっていました。

しかし、ホワイトボードの導入によってこの長年の問題が解消され、黒板消しのホコリに悩まされることもなくなりました。

教師たちは専用のペンを使って授業を行えるようになり、環境の大幅な改善が進みました。

このような物理的な変化だけでなく、平成時代は授業内容やスタイルにも変革が見られました。

ホワイトボードは教師と生徒の間の対話を促進するツールとして機能しました。

それまでは教師が話し、生徒が聞くだけの一方通行でしたが、ホワイトボードを利用することで双方向のコミュニケーションが可能になりました。

教室の前に立ち説明をしている間も、教師が生徒たちの反応を見ながら進めることができ、質問や意見が活発に交わされる対話型の授業が展開されるようになったのです。

そのため、平成時代は技術の進化とともに、教育の在り方そのものが問い直され、より相互的な学びの場への変革が進められた時代と言えるでしょう。

この時期を象徴するのはホワイトボードの普及です。

昭和時代の教室と言えば、黒板とチョークのイメージが強かったですが、チョークの粉で手や服が汚れるという問題が常に付きまとっていました。

しかし、ホワイトボードの導入によってこの長年の問題が解消され、黒板消しのホコリに悩まされることもなくなりました。

教師たちは専用のペンを使って授業を行えるようになり、環境の大幅な改善が進みました。

このような物理的な変化だけでなく、平成時代は授業内容やスタイルにも変革が見られました。

ホワイトボードは教師と生徒の間の対話を促進するツールとして機能しました。

それまでは教師が話し、生徒が聞くだけの一方通行でしたが、ホワイトボードを利用することで双方向のコミュニケーションが可能になりました。

教室の前に立ち説明をしている間も、教師が生徒たちの反応を見ながら進めることができ、質問や意見が活発に交わされる対話型の授業が展開されるようになったのです。

そのため、平成時代は技術の進化とともに、教育の在り方そのものが問い直され、より相互的な学びの場への変革が進められた時代と言えるでしょう。

3. 令和時代のデジタル化

令和時代の教育現場は、デジタル技術の進化によって劇的な変化を遂げています。この変化の中心には、タブレット端末の配布があります。以前では教科書やノートが主な学習ツールでしたが、それがデジタル化されたタブレットに替わり、一人一台が当たり前となりました。これにより、生徒たちは様々なデジタル教材にアクセスでき、自分自身のペースで学習を進めることができます。また、従来の黒板に代わり電子黒板が導入されています。電子黒板は、タッチ操作でスムーズに授業内容を映し出すことができるため、教員は時間効率を高め、注目すべき情報を効果的に伝えることができます。そして生徒たちも視覚的に分かりやすい情報を受け取ることができ、学びの質が向上しています。

さらに、教育現場での情報共有や遠隔学習が容易になった点も大きな進歩です。インターネットを利用したオンラインクラスやリモートアクセスが可能になり、地理的条件に制約されずに多様な教育体験が提供されるようになりました。特に昨今では、このような遠隔教育の重要性が増しています。

令和時代のデジタル化により、教育はより柔軟かつ創造的なものへと進化しています。これにより、生徒自身の興味を引き出し、主体的な学びを促進することができています。今後も技術革新と共に、教育はさらなる発展を遂げることでしょう。私たちは未来の教育の在り方に目を向け、時代と共に歩んでいく必要があります。

4. 時代ごとの教育の進化の意義

日本の教育は、昭和、平成、令和と時代が進むにつれて技術革新を柔軟に取り入れ、常に進化を続けてきました。

この進化は、教育の質を高め、生徒たちがより良い学びを得るための重要な意義を持っています。

昭和時代は、教育のシンボルとも言える黒板とチョークが主役でしたが、その後も教育の現場は変化を続けました。

昭和時代には、教員がチョークを投げて生徒に注意を促すことが一般的でしたが、これは単なる注意としてではなく、愛情の表現でした。

このような教育方法は、生徒に社会的な教訓を与えるものでした。

平成時代に入ると、教育には技術革新が加わり、ホワイトボードが導入されます。

これにより、授業はより対話的となり、生徒と教師のコミュニケーションが活発になりました。

また、チョークの粉の問題も解消され、清潔な環境が整いました。

この時代の変化は、教育の現場における新しい指導スタイルの一端を示していました。

令和時代は、一層のデジタル化が進行しています。

タブレットや電子黒板が普及する中で、授業はさらにインタラクティブに、そして情報を即座に共有できる環境が整っています。

技術の進化は物理的な制約を超えた学びを提供し、生徒がどこでも知識を得る機会を創出します。

これらの変遷は、日本の教育が技術の力を借りて進化を続ける意義を示しています。

そして、未来の教育はさらに多様な可能性と挑戦を受け入れ、生徒にとってより魅力ある教育を目指すことが期待されています。

学校はただの学びの場に留まらず、社会に直結するスキルを育む基盤としての役割を担い続けることになるでしょう。

この進化は、教育の質を高め、生徒たちがより良い学びを得るための重要な意義を持っています。

昭和時代は、教育のシンボルとも言える黒板とチョークが主役でしたが、その後も教育の現場は変化を続けました。

昭和時代には、教員がチョークを投げて生徒に注意を促すことが一般的でしたが、これは単なる注意としてではなく、愛情の表現でした。

このような教育方法は、生徒に社会的な教訓を与えるものでした。

平成時代に入ると、教育には技術革新が加わり、ホワイトボードが導入されます。

これにより、授業はより対話的となり、生徒と教師のコミュニケーションが活発になりました。

また、チョークの粉の問題も解消され、清潔な環境が整いました。

この時代の変化は、教育の現場における新しい指導スタイルの一端を示していました。

令和時代は、一層のデジタル化が進行しています。

タブレットや電子黒板が普及する中で、授業はさらにインタラクティブに、そして情報を即座に共有できる環境が整っています。

技術の進化は物理的な制約を超えた学びを提供し、生徒がどこでも知識を得る機会を創出します。

これらの変遷は、日本の教育が技術の力を借りて進化を続ける意義を示しています。

そして、未来の教育はさらに多様な可能性と挑戦を受け入れ、生徒にとってより魅力ある教育を目指すことが期待されています。

学校はただの学びの場に留まらず、社会に直結するスキルを育む基盤としての役割を担い続けることになるでしょう。

5. まとめ

日本の教育現場は、昭和から令和にかけて著しい変化を遂げてきました。

これらの変化は、教育技術の進化や社会の変化に対応したものです。

特に技術の進化が教育に与える影響は大きく、教育の形態や方法を大きく左右しています。

このまとめでは、未来の教育の方向性とその重要性について触れていきます。

これらの変化は、教育技術の進化や社会の変化に対応したものです。

特に技術の進化が教育に与える影響は大きく、教育の形態や方法を大きく左右しています。

このまとめでは、未来の教育の方向性とその重要性について触れていきます。

昭和から令和までの変化

昭和時代の教育現場は、黒板とチョーク、そして教師による授業が中心でした。

これは、教師と生徒が直接的にコミュニケーションを図るための手段であり、教育の基本でした。

この時代の教育は、知識を伝達することが主たる目的であり、教師は権威的な存在でした。

平成に入ると、技術の進化とともに教育も進化しました。

ホワイトボードやプロジェクターが導入され、より視覚的かつ対話的な教育が可能になりました。

教師と生徒の距離が縮まり、互いにコミュニケーションを重視する教育スタイルが広まり、質の高い教育が進む土壌が整いました。

この進化は、技術と教育の融合の始まりを示していました。

令和の現在、デジタル技術の導入が進み、オンラインでの教育やデジタル教材の利用が一般的になっています。

タブレットや電子黒板を利用することで、情報の即時共有や遠隔教育が可能となり、教育の可能性は大きく拡がりました。

このように、教育現場は時代のテクノロジーに合わせて進化し続けていくことでしょう。

これは、教師と生徒が直接的にコミュニケーションを図るための手段であり、教育の基本でした。

この時代の教育は、知識を伝達することが主たる目的であり、教師は権威的な存在でした。

平成に入ると、技術の進化とともに教育も進化しました。

ホワイトボードやプロジェクターが導入され、より視覚的かつ対話的な教育が可能になりました。

教師と生徒の距離が縮まり、互いにコミュニケーションを重視する教育スタイルが広まり、質の高い教育が進む土壌が整いました。

この進化は、技術と教育の融合の始まりを示していました。

令和の現在、デジタル技術の導入が進み、オンラインでの教育やデジタル教材の利用が一般的になっています。

タブレットや電子黒板を利用することで、情報の即時共有や遠隔教育が可能となり、教育の可能性は大きく拡がりました。

このように、教育現場は時代のテクノロジーに合わせて進化し続けていくことでしょう。

未来の教育とその重要性

これからの時代、教育はさらに進化を遂げるでしょう。

技術の進化が教育をどのように変えていくのか、また、新たな教育モデルがどのように形成されていくのかが注目されます。

重要なのは、教育が技術進化に対応しつつも、人間性やコミュニケーションといった基本的な価値を大切にし続けることです。

未来の教育は、技術を活用しながらも、人間らしさを忘れない教育が求められます。

これらの変化を見据えることで、未来の教育の方向性をしっかりと理解し、その重要性を多くの人に伝えていくことができるのではないでしょうか。

技術の進化が教育をどのように変えていくのか、また、新たな教育モデルがどのように形成されていくのかが注目されます。

重要なのは、教育が技術進化に対応しつつも、人間性やコミュニケーションといった基本的な価値を大切にし続けることです。

未来の教育は、技術を活用しながらも、人間らしさを忘れない教育が求められます。

これらの変化を見据えることで、未来の教育の方向性をしっかりと理解し、その重要性を多くの人に伝えていくことができるのではないでしょうか。

コメント