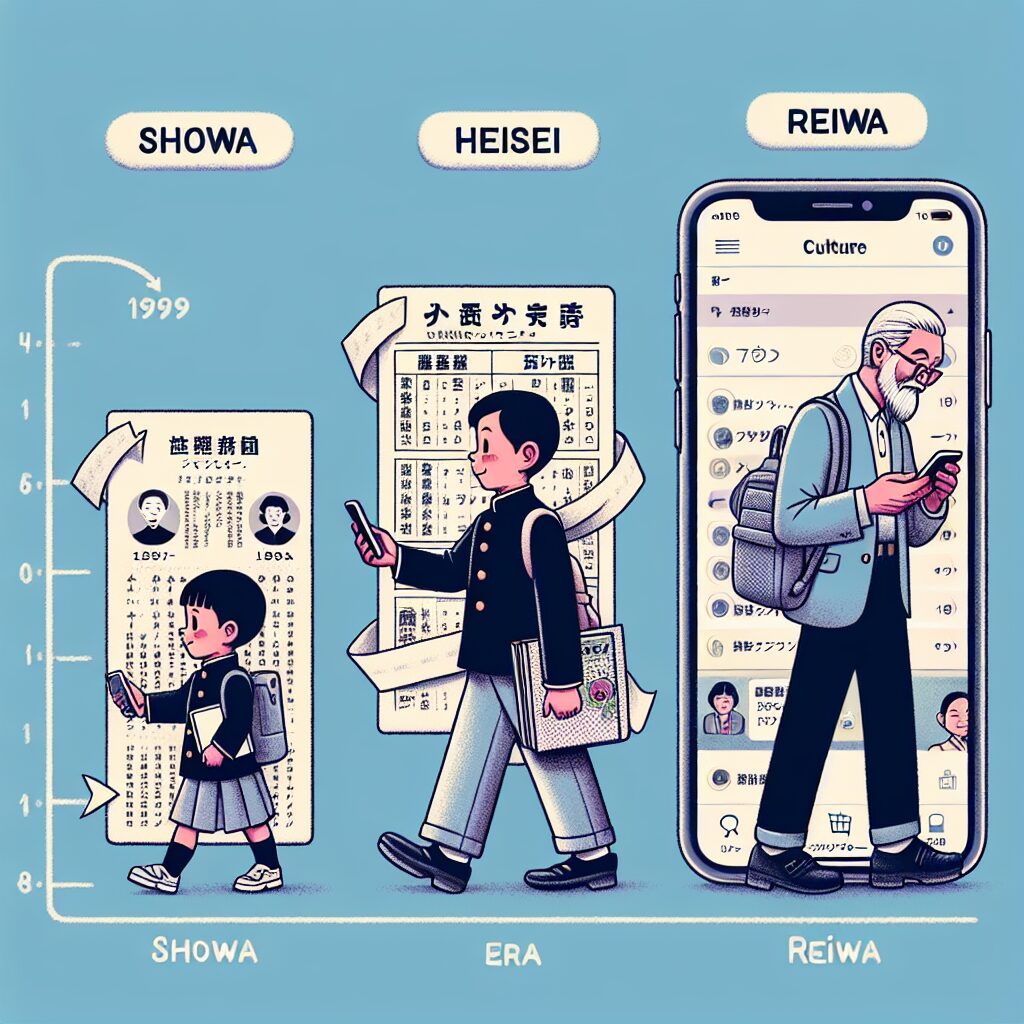

1. 昭和時代の連絡方法

この連絡帳は、毎日子どもによって学校に持参され、授業の終わりに教師からのメッセージが書き込まれました。

親はそのメッセージを自宅で確認し、サインをして子どもに渡すのが習慣でした。

このプロセスは単なる情報のやり取りだけでなく、親と教諭との信頼関係を築く重要な手段としても位置づけられていました。

親のサインは単なる確認の証ではなく、家庭での教育における責任の一部として認識されていたのです。

教師と親とのコミュニケーションは非常に密接で、連絡帳を通じて子どもの学校での様子や成長を共有し、教育の一貫性を保つために重要な役割を果たしていました。

今振り返ると、この昭和のスタイルは非常にアナログで手間がかかるものでしたが、子どもたちの成長を見守るための温かみのある時代でもあったのです。

2. 平成時代の連絡方法の変化

それまで主流だった連絡帳に加えて、プリントが普及し始めたのです。

この時期、連絡帳は依然として重要でしたが、テクノロジーと社会環境の変化により、学校と保護者間の連絡手段が拡充されました。

平成の初期には、まだ連絡帳を活用する家庭が多く見られましたが、時代が進むにつれて、情報の重要性に応じてプリントが多用されるようになりました。

特に、学校行事や授業参観、PTA会議の日程など、非常に重要なお知らせはプリントで配布されるのが一般的になりました。

これにより、保護者が連絡事項を見落とすことなく、確実に情報を受け取ることが可能となりました。

プリントの利便性は、特に共働き家庭など、毎日の連絡帳チェックが難しい家庭にとって大きな助けとなりました。

紙媒体を利用することで、情報の保存がしやすく、後から確認する際にも役立ちました。

さらに、家庭内で親同士が情報を共有する際も、プリントは大いに役立ちました。

平成時代の連絡方法の変化は、親と学校との関係をより緊密にし、情報のすれ違いや漏れが生じるリスクを軽減しました。

これは、学校行事や教育活動に対する理解と参加を促進し、子どもの教育環境をより良いものにするために、大きな役割を果たしたのです。

3. 令和時代のデジタルコミュニケーション

また、これによってやりとりがシステマチックになり、先生方も多くの時間を節約できるようになっています。情報の管理と伝達が一元化されることで、以前よりさらに安全かつ確実に保護者へ重要な情報を届けることが可能です。さらに、緊急時にはただちに情報を発信できるため、迅速な対応を図ることができます。

これらのデジタル技術の導入により、連絡に要する時間が大幅に短縮され、保護者も教師も効率良く日々のコミュニケーションを行うことが可能になりました。令和の時代におけるこの革新は、単なる便利さを超えて、教育現場に新たな価値をもたらし続けています。

4. 連絡方法の進化がもたらす利点

また、情報共有の即時性も今の連絡方法がもたらす大きな利点です。アプリを通じて連絡が行われることで、学校からの重要なお知らせや変更点がリアルタイムで親に伝わるようになりました。これにより、保護者は常に最新の情報を持つことができ、緊急時の対応もスムーズに行うことが可能になりました。

さらに、デジタルツールの活用により、コミュニケーションの円滑化も図られています。親は必要な情報を即座に確認でき、学校とのやりとりも迅速に行えるように。これによって、保護者と先生との間で誤解が生じる余地が減り、信頼関係の構築にも寄与しています。こうした環境が整うことで、親と学校の間でより健全な関係が築かれることでしょう。

このように、連絡方法の進化は多くの利点をもたらし、親と学校のコミュニケーションの在り方を大きく変えています。デジタル時代に適応したシステムは、これからもその利便性を発揮し続けることでしょう。

5. 最後に

そして、令和の現代においては、連絡手段はデジタル化という大きな革命を迎えました。学校と家庭は専用のアプリを通じてコミュニケーションを一括管理する体制が整い、情報の即時確認が可能になるなど、画期的な変化が生まれました。このデジタル化により、プリントの紛失による情報漏れを防ぎ、保護者への負担は著しく軽減されました。アプリを活用することで、保護者はいつでもどこでも子どもに関する情報を手軽に確認することができるため、その利便性は計り知れません。

以上のように、小学校における連絡事情は昭和、平成、令和と時代とともに大きく変革を遂げてきました。今後、さらにテクノロジーが発展することで、コミュニケーション手段もより進化し、効率的で効果的な親と学校の関係が構築されることが期待されます。

コメント