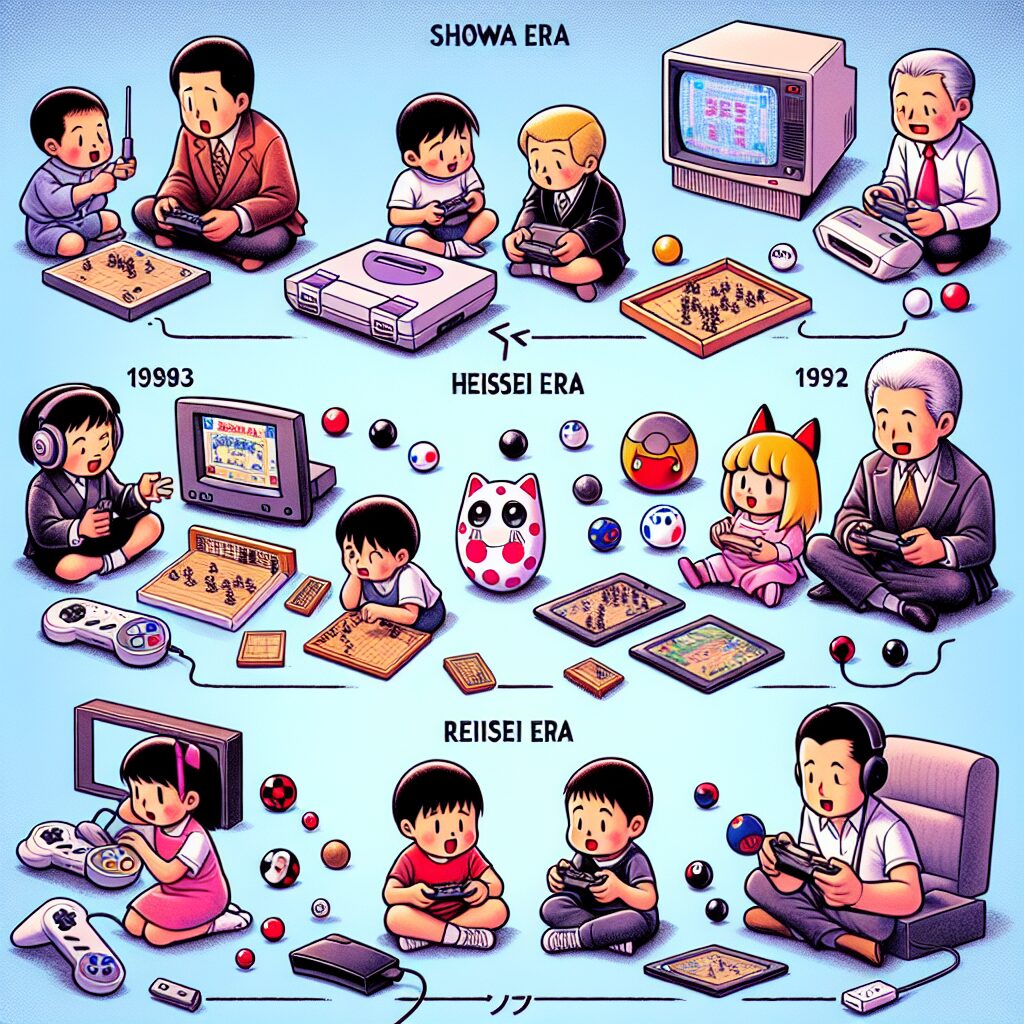

昭和から令和まで、遊びはコミュニケーションや技術革新を反映して進化。駄菓子屋やファミコンからオンラインゲームまで、遊びの形が多様になっています。

1. 昭和時代の遊び文化

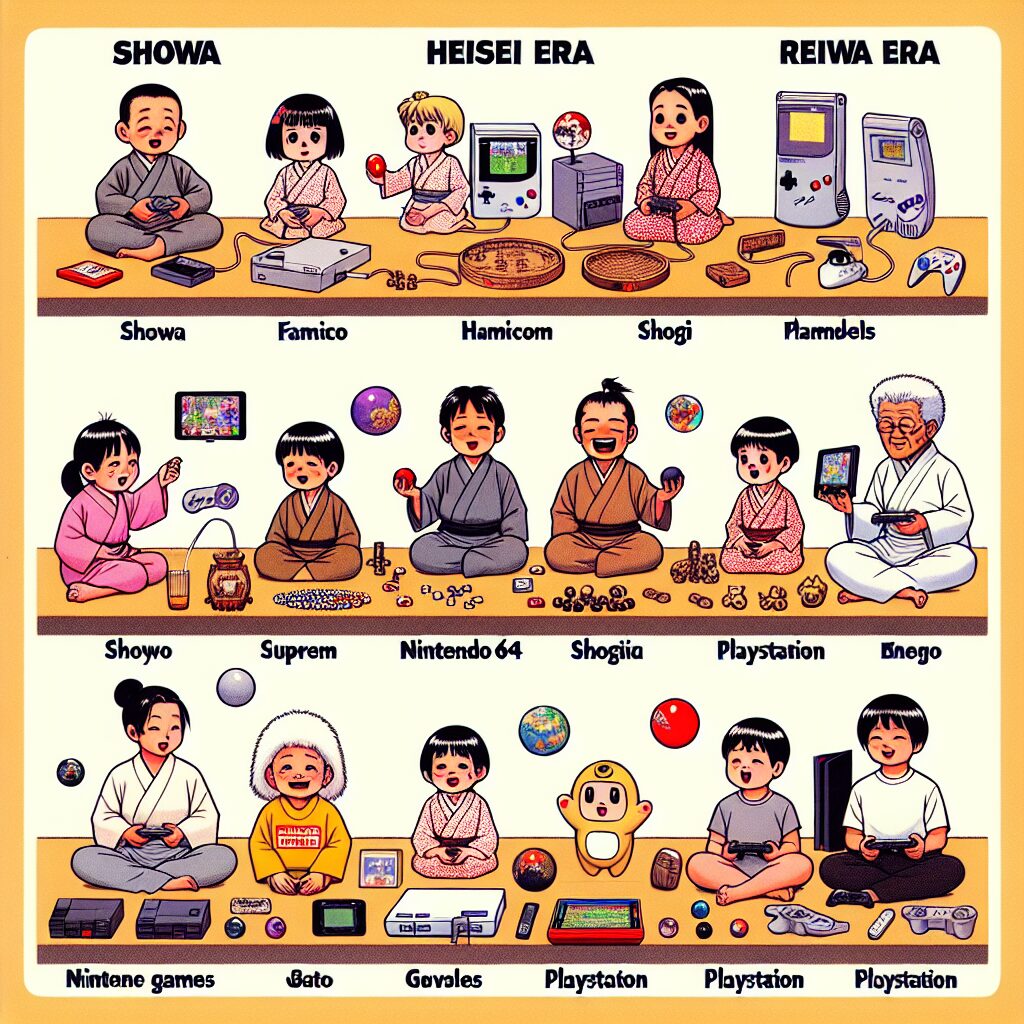

昭和時代において、遊びは単なる娯楽ではなく、子供たちのコミュニケーションの場でした。当時は、駄菓子屋という小さな商店がたくさんあり、そこには子供たちが自然と集まっていました。これらの駄菓子屋は、ただお菓子を買うための場所ではなく、お金を持たない子供たちも一緒に遊び、語らい合う重要なコミュニティスポットでした。また、公園ではビー玉や将棋といったアナログな遊びが盛んに行われていました。これらの遊びは、道具は簡単でも奥の深いもので、知恵を使って相手を出し抜く戦術が求められ、楽しむことができました。さらに、ファミリーコンピュータ、通称ファミコンの登場により、家庭内での遊びの幅が一気に広がりました。テレビに接続してゲームを楽しむファミコンは、またたく間に人気となり、多くの家庭のリビングルームにその姿を見ることができました。このようにして昭和時代は、アナログとデジタルの遊びが共存していました。特に注目すべきは、これらの遊びが集団で行われていたことです。駄菓子屋でのおしゃべりや、将棋対局、ビー玉遊び、そしてファミコンのマルチプレイなど、どれもがコミュニティ形成に寄与していました。遊びを通して自然と友達ができ、時に喧嘩し、また仲直りする。そんな経験が積み重なり、子供たちはそれぞれの人間関係を築いていったのです。このように、昭和の遊びは、ただ楽しむことだけではなく、人生の基礎を学ぶ重要な役割を果たしていたと言えるでしょう。

2. 平成時代の技術革新

平成時代においては、遊びの世界にも多くの技術革新が見られました。特に家庭用ゲーム機の進化は目覚ましいものでした。スーパーファミコンからNintendo64などの新ハードが続々と登場し、ゲームの内容やグラフィックが大幅に向上しました。この時代を象徴するもう一つのトレンドとして、1994年に発売されたソニーのプレイステーションがあります。プレイステーションは、それまでの2Dゲームから一変し、3Dポリゴンを使ったゲーム体験を提供しました。リアルな映像と立体的な視点を楽しめるようになり、ゲームは単なる遊びから没入型のエンターテイメントへと革新を遂げました。また、1990年代半ばに現れた「たまごっち」は、子供たちの心を瞬く間に捉え、社会現象となりました。この携帯型電子ペットは、どこにでも持ち運べることから、学校や家でお世話をして楽しむことができ、子供たちに新しい遊びのスタイルを提供しました。こうしたデジタル玩具の登場は、遊びのデジタル化を加速させ、日々のライフスタイルに新たな楽しみを加えました。

平成時代を振り返ると、技術の進歩が遊びの形を変える原動力となっていたことがわかります。家庭用ゲーム機の普及と、携帯型電子玩具の出現により、多くの人々がこれまでにない新しい体験を享受できるようになりました。遊びのデジタル化が進んだこの時代の影響は、後の令和時代においても続いていくことでしょう。

3. 令和時代のゲーム事情

令和時代(2019年以降)は、ゲーム業界においてさらなる革新の時代です。

この時代の特徴は、何よりもオンライン対戦や協力プレイが日常の一部となったことです。

NintendoSwitchやプレイステーション5といった最新の家庭用ゲーム機が市場をリードし、どこでも気軽に世界中のプレイヤーとつながれる環境が整いました。

こうしたゲーム機の進化により、子供だけでなく大人も夢中になれるゲームが次々と登場しています。

スマホゲームの進化も、令和時代のゲーム事情に大きく寄与しています。

スマートフォンの性能向上に伴い、高品質なグラフィックスと豊富なコンテンツを備えたゲームが手のひらの上で楽しめるようになりました。

新作ゲームが続々とリリースされるだけでなく、定期的なアップデートやイベントが用意され、プレイヤーを楽しませ続けています。

さらに、ゲームはもはや単なる遊びではなく、リアルな社会体験やコミュニケーションツールとしての役割も担うようになっています。

バーチャルリアリティ(VR)や増強現実(AR)技術が取り入れられたゲームは、プレイヤーに実際の場面にいるかのような体験を提供します。

これにより、ゲームを通じて新たなつながりや発見が生まれると同時に、かつてないレベルの没入感を味わうことが可能となっています。

このように、令和時代におけるゲームは、プレイする人々に対して新たな価値観や楽しみ方を提供しています。

技術の進歩とともに、ゲームの在り方がどのように変化していくのか、今後も目が離せません。

この時代の特徴は、何よりもオンライン対戦や協力プレイが日常の一部となったことです。

NintendoSwitchやプレイステーション5といった最新の家庭用ゲーム機が市場をリードし、どこでも気軽に世界中のプレイヤーとつながれる環境が整いました。

こうしたゲーム機の進化により、子供だけでなく大人も夢中になれるゲームが次々と登場しています。

スマホゲームの進化も、令和時代のゲーム事情に大きく寄与しています。

スマートフォンの性能向上に伴い、高品質なグラフィックスと豊富なコンテンツを備えたゲームが手のひらの上で楽しめるようになりました。

新作ゲームが続々とリリースされるだけでなく、定期的なアップデートやイベントが用意され、プレイヤーを楽しませ続けています。

さらに、ゲームはもはや単なる遊びではなく、リアルな社会体験やコミュニケーションツールとしての役割も担うようになっています。

バーチャルリアリティ(VR)や増強現実(AR)技術が取り入れられたゲームは、プレイヤーに実際の場面にいるかのような体験を提供します。

これにより、ゲームを通じて新たなつながりや発見が生まれると同時に、かつてないレベルの没入感を味わうことが可能となっています。

このように、令和時代におけるゲームは、プレイする人々に対して新たな価値観や楽しみ方を提供しています。

技術の進歩とともに、ゲームの在り方がどのように変化していくのか、今後も目が離せません。

4. まとめ

昭和から平成、そして令和へと続く時代の中で、遊びや娯楽の進化はまさに技術の進展と共に歩んできました。

昭和では、デジタルゲームがまだ浸透していなかったため、子供たちは駄菓子屋や公園に集い、ファミコンや将棋、ビー玉などアナログな遊びを楽しんでいました。

特に、1983年に発売されたファミコンは家庭用ゲーム機の革命を起こし、多くの家庭で親しまれました。

しかし、どちらかと言えば皆で集まって遊ぶことが主流だったと言えるでしょう。

平成時代になると、ゲームはさらに進化を遂げ、スーパーファミコンやプレイステーションといった新しいゲーム機が登場しました。

特にプレイステーションは3Dポリゴンによるリアルなゲーム体験を提供し、多くの人を魅了しました。

また、たまごっちのような携帯型デジタルペットの登場は子供たちの間で大人気となり、彼らの日常になくてはならない存在となりました。

この時代は技術の進化が遊びの多様化とデジタル化を大きく後押ししました。

そして令和では、大人も積極的に楽しむゲームがより一般化しました。

NintendoSwitchやプレイステーション5などの次世代機は、オンライン対戦や協力プレイを世界中で可能にし、単なる遊びからリアルな社会体験を提供するエンターテイメントへと進化しています。

またスマホゲームもその存在感を増し、手軽さとともに連続するアップデートで人々を飽きさせることがありません。

時代ごとに独自の文化を育んできた遊びや娯楽は、過去の遊びが再び脚光を浴びることで、新たなカルチャーを生み出しています。

こうして未来の遊びがどのように進化し、新しい楽しみ方を提供してくれるのか、私たちは期待と興奮を持って見守っていく必要があります。

昭和では、デジタルゲームがまだ浸透していなかったため、子供たちは駄菓子屋や公園に集い、ファミコンや将棋、ビー玉などアナログな遊びを楽しんでいました。

特に、1983年に発売されたファミコンは家庭用ゲーム機の革命を起こし、多くの家庭で親しまれました。

しかし、どちらかと言えば皆で集まって遊ぶことが主流だったと言えるでしょう。

平成時代になると、ゲームはさらに進化を遂げ、スーパーファミコンやプレイステーションといった新しいゲーム機が登場しました。

特にプレイステーションは3Dポリゴンによるリアルなゲーム体験を提供し、多くの人を魅了しました。

また、たまごっちのような携帯型デジタルペットの登場は子供たちの間で大人気となり、彼らの日常になくてはならない存在となりました。

この時代は技術の進化が遊びの多様化とデジタル化を大きく後押ししました。

そして令和では、大人も積極的に楽しむゲームがより一般化しました。

NintendoSwitchやプレイステーション5などの次世代機は、オンライン対戦や協力プレイを世界中で可能にし、単なる遊びからリアルな社会体験を提供するエンターテイメントへと進化しています。

またスマホゲームもその存在感を増し、手軽さとともに連続するアップデートで人々を飽きさせることがありません。

時代ごとに独自の文化を育んできた遊びや娯楽は、過去の遊びが再び脚光を浴びることで、新たなカルチャーを生み出しています。

こうして未来の遊びがどのように進化し、新しい楽しみ方を提供してくれるのか、私たちは期待と興奮を持って見守っていく必要があります。

コメント