1990年代後半からの「ゆとり教育」は、土曜授業廃止で学生に自由な時間を提供。しかし、学力低下への懸念が高まり、2000年代後半には見直しが進む。教育観の大変革を象徴し、今も議論が続く。

1. ゆとり教育の背景と始まり

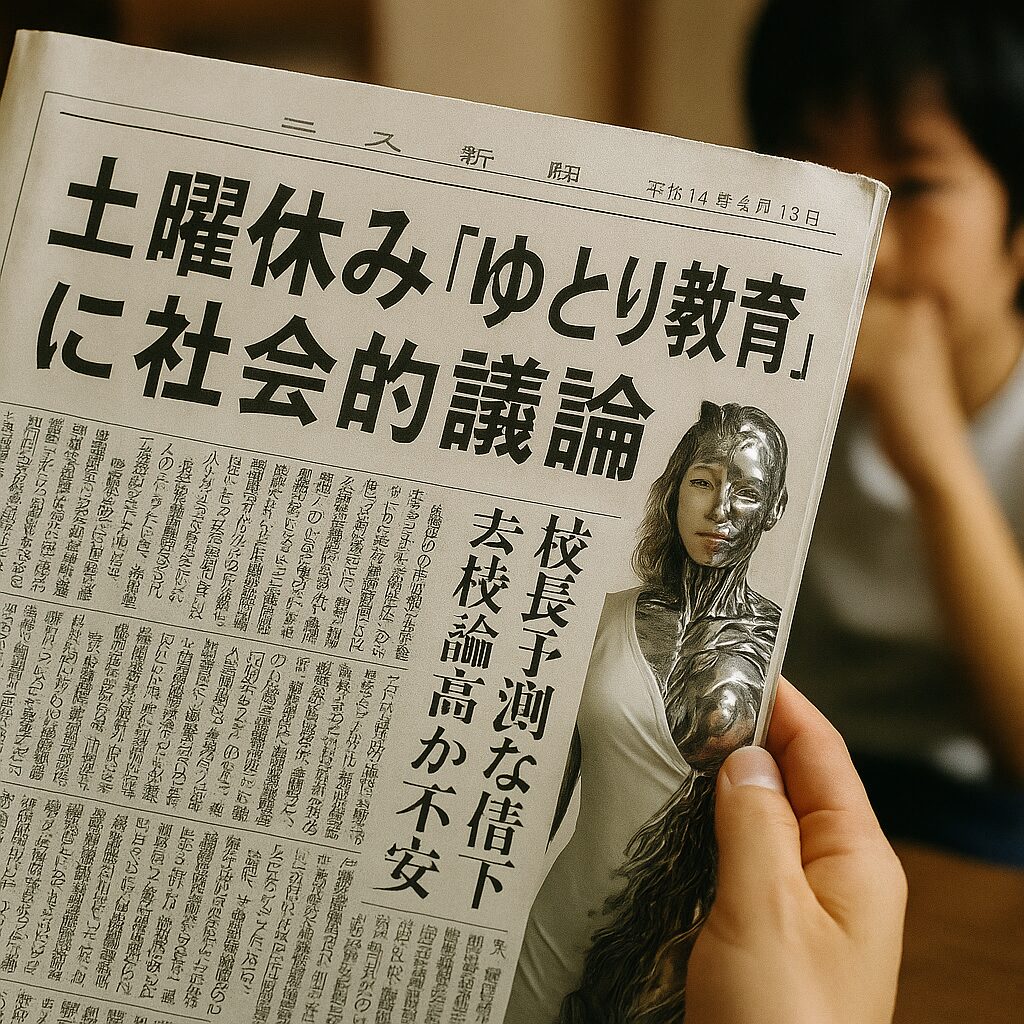

1990年代後半から2000年代初頭、日本の教育改革は大きな変化を迎えました。この時期に導入されたのが「ゆとり教育」で、土曜日の授業を廃止し週5日制に移行することで、子どもたちにゆとりある生活をもたらしました。この改革は平成時代を象徴するもので、当時大きな社会的反響を呼び起こしました。当時の大人たち、特に昭和生まれの世代は、週6日制が当然だったため、土曜日が休みであることを「羨ましい」と感じることが多かったです。しかし、「ゆとり教育」は賛否両論を引き起こしました。支持者は詰め込み教育から脱却し、自主性や創造力を培う機会の増加を支持しました。一方で反対派は、学力低下や自由時間の増加による子どもの問題行動を懸念しました。この意見の対立は、国際的な学力テストの結果によりさらに激化しました。ゆとり教育の実施後、日本の学生の学力は国際的に低下していると指摘され、これが「ゆとり教育」見直しのきっかけとなりました。2000年代後半、再び教育カリキュラムが改訂される流れとなったのです。

これらの一連の変化は、平成時代の日本における教育観を大きく変えるものでした。昭和生まれの人々にとって、自身の経験とは異なる教育理念がどのように社会や子どもたちに影響を与えるのかが注目点となりました。議論は今なお続き、教育の在り方に関する検討は日本社会における重要なテーマであり続けるでしょう。

2. 賛否両論の「ゆとり教育」

平成時代の教育改革として注目を集めた「ゆとり教育」は、賛否両論の渦中にありました。

この改革は、詰め込み教育からの脱却を目指しており、学生たちの自主性や創造力を育むことを期待されていました。

特に、土曜日の授業を廃止し、学生の日常に余裕を持たせたことで、ゆとりある学びの環境が提供されたのです。

多くの支持者は、これにより子供たちは自ら考え、判断する力を育むことができると歓迎しました。

この改革は、詰め込み教育からの脱却を目指しており、学生たちの自主性や創造力を育むことを期待されていました。

特に、土曜日の授業を廃止し、学生の日常に余裕を持たせたことで、ゆとりある学びの環境が提供されたのです。

多くの支持者は、これにより子供たちは自ら考え、判断する力を育むことができると歓迎しました。

一方で、「ゆとり教育」に対する批判も根強く存在しました。

特に、学力低下への懸念は大きな議論を呼びました。

昭和時代の厳格な教育を経験した世代からすれば、授業時間の減少や学習内容の簡素化は、勉強の質を下げる要因と考えられたのです。

さらに、ゆとりのある時間が必ずしも有効活用されるわけではなく、学生によってはその時間を持て余してしまうという声も上がりました。

加えて、国際的な学力テストの結果が、議論に拍車をかけました。

「ゆとり教育」後、日本の学生の成績が国際的に見ると低下する傾向が指摘され、一部からは見直しの声が高まりました。

結果的に、2000年代後半には、教育カリキュラムが再び見直されることとなりました。

このように、「ゆとり教育」は、平成時代を象徴する重要な教育方針であり、その影響は現代の教育にも及んでいます。

教育方針の変更が社会や子供たちにどのような影響を与えるのか、現在でも活発な議論が続いています。

本改革により生じた賛否両論を通じて、教育の在り方を考えることが重要であると感じます。

特に、学力低下への懸念は大きな議論を呼びました。

昭和時代の厳格な教育を経験した世代からすれば、授業時間の減少や学習内容の簡素化は、勉強の質を下げる要因と考えられたのです。

さらに、ゆとりのある時間が必ずしも有効活用されるわけではなく、学生によってはその時間を持て余してしまうという声も上がりました。

加えて、国際的な学力テストの結果が、議論に拍車をかけました。

「ゆとり教育」後、日本の学生の成績が国際的に見ると低下する傾向が指摘され、一部からは見直しの声が高まりました。

結果的に、2000年代後半には、教育カリキュラムが再び見直されることとなりました。

このように、「ゆとり教育」は、平成時代を象徴する重要な教育方針であり、その影響は現代の教育にも及んでいます。

教育方針の変更が社会や子供たちにどのような影響を与えるのか、現在でも活発な議論が続いています。

本改革により生じた賛否両論を通じて、教育の在り方を考えることが重要であると感じます。

3. ゆとり教育と国際学力テスト

平成時代、日本の教育界は大きな変革を迎えました。それを象徴するのが「ゆとり教育」です。1990年代後半から始まったこの教育方針は、土曜日の授業を廃止し週5日制を導入するというものでした。この変化により、学生はこれまでにない「ゆとり」のある生活を享受することができました。しかし、その裏には賛否両論がありました。支持者は、詰め込み教育からの脱却と、子供たちの自主性や創造力を育む契機になると期待しましたが、反対意見も根強く存在しました。その中で特に注目されたのが、学力低下に対する不安です。昭和の厳しい教育を経験してきた世代にとっては、勉強時間の減少が子供の学力低下に繋がるのではないかとの懸念が募りました。そして、これらの議論に拍車をかけたのが国際学力テストの結果でありました。ゆとり教育が導入された最初の時期に行われた国際学力テストの結果、日本の学生の学力が相対的に低下していることが指摘されました。これにより、ゆとり教育の見直しが急務とされ、2000年代後半には教育カリキュラムが再び改訂されることとなりました。この国際学力テストの結果は、単にゆとり教育の評価に留まらず、日本社会における教育と学力の意識を大きく揺るがすものでした。このような議論を通じて、今後の教育政策の方向性を決定するための重要な契機として捉えられたのです。

こうして平成時代における「ゆとり教育」は、日本の教育システムを再評価するための重要な試金石となりました。昭和生まれの人々が感じる懐疑の念とは裏腹に、新しい教育方針は、その良くも悪くも日本の教育の新しいスタイルを象徴しています。この影響は今後も議論が続くでしょう。教育が社会や子供たちに与える影響は決して小さくないのです。

4. 平成時代の教育方針の象徴

1990年代後半から2000年代初頭にかけて、日本の教育は大きな変革期にありました。

特に注目されたのが「ゆとり教育」と呼ばれる新しい教育方針です。

平成時代を象徴するこの改革は、週5日制の導入を皮切りに、土曜日の授業廃止が大きな社会的反響を呼び起こしました。

これにより、学生は充実した週末を過ごすことができるようになり、「ゆとりある生活」を享受することが可能になったのです。

この変化に対し、昭和生まれの世代はある種の驚きと羨望を抱いていたことでしょう。

彼らにとって土曜日は学校に行くのが当たり前で、平成世代が享受する「ゆとり教育」はまさに新しい時代の象徴だったのです。

しかし、「ゆとり教育」には賛否両論がありました。

支持者は、これを機に詰め込み教育から脱却し、子供たちが自主性や創造力を育む機会が増えることを期待していました。

一方で、懸念の声も多く、学力低下や時間を持て余す子供たちの増加が心配されました。

昭和世代の厳しい教育を受けた人々は、勉強量の減少が学力に与える影響を危惧し、批判的な視線を向けていたのです。

この議論は2000年代初頭に国際学力テストの結果が示されたことでさらに加熱しました。

ゆとり教育が広がったその直後、日本の学生の学力が国際的に相対的に低下したとして、教育改革の見直しが求められるようになりました。

こうして平成時代の日本社会において、教育と学力に対する考え方が大きく変わる要因となったのです。

このように、「ゆとり教育」は平成時代を象徴する出来事の一つであり、現在でも教育方針が社会や子供たちに与える影響についての議論は続いています。

昭和生まれの世代から見れば、自分たちの時代とは異なる新しい教育の流れを複雑な思いで見つめていることでしょう。

特に注目されたのが「ゆとり教育」と呼ばれる新しい教育方針です。

平成時代を象徴するこの改革は、週5日制の導入を皮切りに、土曜日の授業廃止が大きな社会的反響を呼び起こしました。

これにより、学生は充実した週末を過ごすことができるようになり、「ゆとりある生活」を享受することが可能になったのです。

この変化に対し、昭和生まれの世代はある種の驚きと羨望を抱いていたことでしょう。

彼らにとって土曜日は学校に行くのが当たり前で、平成世代が享受する「ゆとり教育」はまさに新しい時代の象徴だったのです。

しかし、「ゆとり教育」には賛否両論がありました。

支持者は、これを機に詰め込み教育から脱却し、子供たちが自主性や創造力を育む機会が増えることを期待していました。

一方で、懸念の声も多く、学力低下や時間を持て余す子供たちの増加が心配されました。

昭和世代の厳しい教育を受けた人々は、勉強量の減少が学力に与える影響を危惧し、批判的な視線を向けていたのです。

この議論は2000年代初頭に国際学力テストの結果が示されたことでさらに加熱しました。

ゆとり教育が広がったその直後、日本の学生の学力が国際的に相対的に低下したとして、教育改革の見直しが求められるようになりました。

こうして平成時代の日本社会において、教育と学力に対する考え方が大きく変わる要因となったのです。

このように、「ゆとり教育」は平成時代を象徴する出来事の一つであり、現在でも教育方針が社会や子供たちに与える影響についての議論は続いています。

昭和生まれの世代から見れば、自分たちの時代とは異なる新しい教育の流れを複雑な思いで見つめていることでしょう。

5. まとめ

平成時代は、日本の教育制度が大きく変革した時代でした。その象徴とされるのが「ゆとり教育」です。これは1990年代後半から2000年代初頭にかけて導入された教育方針で、特に週5日制の導入によって学生たちに新しい学校生活を提供しました。この改革により、土曜日の授業が廃止されることになりました。その結果、学生たちは週末を自由に使えるようになり、家庭や地域活動、趣味の時間を持てるようになりました。しかし、この「ゆとり教育」は社会に多くの波紋を広げました。この教育方針には、多くの支持者がいました。彼らは、詰め込み教育からの脱却を図ることで、子供たちの自主性や創造性を伸ばすことができると考えていました。しかし一方で、学力低下や非行の増加を危惧する声も多く、特に国際学力テストの結果が以前よりも振るわないことで、その懸念が一層強まりました。結果的に、2000年代後半には早くもゆとり教育を見直す動きが出てきたのです。

最近では、この「ゆとり」から脱却し、より実利的な教育方針が模索されています。たとえば、ICTを活用したデジタル教育や、グローバル社会に対応したバイリンガル教育の重要性が叫ばれています。そして、新たな教育方針によって日本の学生たちの将来がどのように育まれていくのか、多くの期待と興味を集めています。しかし、時代のニーズに応じて常に教育方針が議論されることは当然ながら、その議論の中で子供たちの未来を守るための視点を忘れないようにしたいものです。

コメント