平成時代の校則、特に靴下の色について考察。厳格な規則から自由への変遷を振り返り、多様性の尊重へと進化する教育環境の必要性を探る。

1. 平成時代の校則の概要

平成時代は、数多くの校則が制定されてきた期間でした。

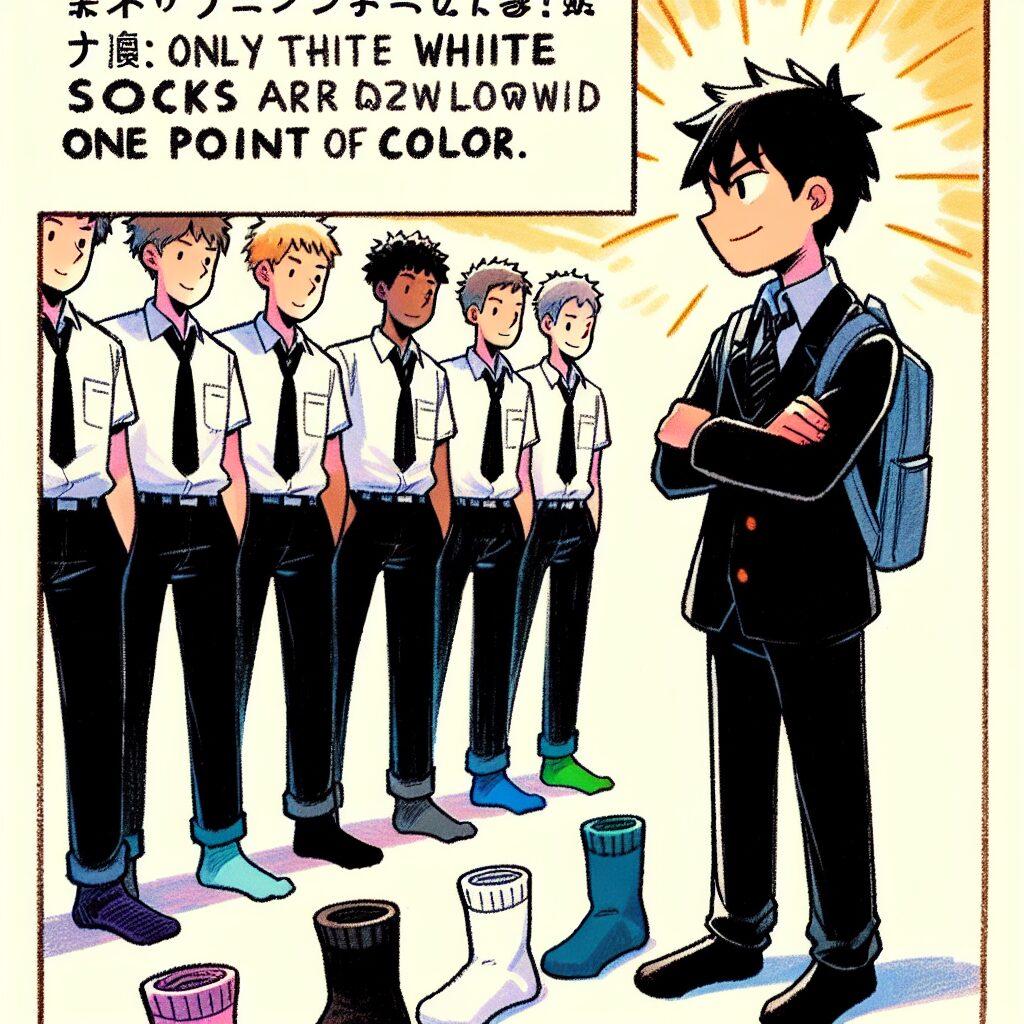

その中でも特に話題に上ることが多かったのが、「靴下は白・ワンポイント可」というルールです。

特に中学生に対して厳格に適用されたこの校則は、それまで多様なデザインや色の選択が可能だった靴下に制限を設け、学生たちの間で大きな議論を呼びました。

この規則に対しては多くの学生が不満を持っていましたが、校則を守ることが社会の一員としての責任とされていたため、最終的には受け入れられることが多かったようです。

時が経ち、高校生になると靴下の校則にも変化が見られました。

「黒の靴下も許可される」という規則の変更は、多くの生徒にとって喜ばしいニュースでした。

制服において厳しい規制が多かった中、このような小さな変化は学生たちにとって大きな意味を持ちました。

それは地味ながらも確実に、学生に自由を与えるものでした。

靴下の色の問題は些細かもしれませんが、学生たちにとっては貴重な自由の象徴だったのです。

こうした校則を振り返ると、これらが本当に学生生活にとって重要だったのかを考える機会になります。

学校は校風の統一や品位の保持を目的として校則を設けていますが、靴下の色がその目的にどれほど寄与していたのか、今一度考える必要があるかもしれません。

現代では、多様性を尊重する動きが広まり、旧来の校則が見直されるケースも増えています。

未来の世代に向けて、どのような校則が必要とされるのか、その議論は今後も続くことでしょう。

校則は、時代の変化に合わせて学生生活のガイドラインとして変遷してきました。

平成時代のこうした校則は、学生たちにとって学校生活の規範を示すものであると同時に、少しずつ変わる自由の楽しさを教えてくれるものでした。

その中でも特に話題に上ることが多かったのが、「靴下は白・ワンポイント可」というルールです。

特に中学生に対して厳格に適用されたこの校則は、それまで多様なデザインや色の選択が可能だった靴下に制限を設け、学生たちの間で大きな議論を呼びました。

この規則に対しては多くの学生が不満を持っていましたが、校則を守ることが社会の一員としての責任とされていたため、最終的には受け入れられることが多かったようです。

時が経ち、高校生になると靴下の校則にも変化が見られました。

「黒の靴下も許可される」という規則の変更は、多くの生徒にとって喜ばしいニュースでした。

制服において厳しい規制が多かった中、このような小さな変化は学生たちにとって大きな意味を持ちました。

それは地味ながらも確実に、学生に自由を与えるものでした。

靴下の色の問題は些細かもしれませんが、学生たちにとっては貴重な自由の象徴だったのです。

こうした校則を振り返ると、これらが本当に学生生活にとって重要だったのかを考える機会になります。

学校は校風の統一や品位の保持を目的として校則を設けていますが、靴下の色がその目的にどれほど寄与していたのか、今一度考える必要があるかもしれません。

現代では、多様性を尊重する動きが広まり、旧来の校則が見直されるケースも増えています。

未来の世代に向けて、どのような校則が必要とされるのか、その議論は今後も続くことでしょう。

校則は、時代の変化に合わせて学生生活のガイドラインとして変遷してきました。

平成時代のこうした校則は、学生たちにとって学校生活の規範を示すものであると同時に、少しずつ変わる自由の楽しさを教えてくれるものでした。

2. 靴下の色制限の意味合い

平成時代には、校則の意図を探ると様々な背景が見えてきます。それにおける一つの事例として、「靴下は白のみ、ワンポイント可」という規則が多くの中学校で採用されました。この校則には明確な意図が存在しました。それは、校風の統一感を出し、学生の品位を高めることにありました。つまり、学生が学校の一部であることを示し、自分たちの振る舞いや身だしなみに配慮する意識を育てることを目的としていたのです。しかし、この規則に従うことは容易ではありません。多くの学生にとって、靴下の色を選ぶ自由を制限されることは、不満の原因となることがしばしばでした。自由度が少なくなり、その狭間でどのように自分らしさを表現するかという課題にも直面します。実際に、靴下にワンポイントを許可するという小さな自由があることが、学生たちには些細ながらも大切な自己表現の手段となることもあったのです。このような校則に込められた意図は、時を経て変化します。高校に進学する際に、靴下の選択肢が広がり、例えば黒の靴下も認められるようになるという規則の緩和は、一部の学生にとって歓迎される変化でした。校則が変更される度に感じる自由の捉え方は、大人たちが予期しないほど子どもたちの心に影響を与え、彼らの学校生活へ大きなインパクトを与えます。

そして現代において、そのような厳格な校則は少しずつ見直され、多様性や個性を尊重する動きが進んでいます。振り返ってみれば、こうした校則の変更は、時代の流れと共に学生たちの記憶に留まり、多くの学びを与えるものであったとも言えます。平成時代の校則を分析することで、私たちは教育環境の進化の過程を振り返り、今後どのように学生たちの自由を尊重していくべきかを考えるきっかけになるでしょう。

3. 校則変更と学生の反応

平成時代において、高校生活は校則の厳しさが学生たちにとって大きな影響を与えていました。当時の校則変更の一つに、特に注目されていますのが「黒の靴下の許可」です。この変更は、多くの高校生にとって嬉しいサプライズとなりました。長い間制約されていた靴下の色が、黒を許可することにより、制服に少しの自由が加わったのです。この変化は単なる色の選択にとどまらず、学生たちに自らの個性を表現する新たな方法を提供しました。校則の緩和によって生じた自由度の向上は、学生たちの喜びに直結しました。黒の靴下が許可されることは、一見すると些細に思えるかもしれません。しかし、この小さな自由がもたらした影響は大きく、学生たちの心に解放感を与える結果となりました。多くの学生たちは、新たな校則を通じて個性の一部を表現できるようになったことを喜びとして受け止め、学生生活がより豊かなものとなりました。まさに、この自由の獲得は学生生活の中での小さな革命とも言えます。こうした校則の変遷を振り返ることにより、規則が果たす役割とその意義について考えることができます。靴下の色やデザインに制約を設ける意図は学校の統一感や品位を維持するためだったかもしれませんが、時間が経つにつれ、その意味は薄れ、多様な価値観の尊重へとシフトしています。校則変更に対する学生たちの反応を見る限り、自由がもたらす影響の大きさを改めて実感させられる一方で、規則が提案する統一感とそのバランスをどう取り続けるかは、これからも議論され続けるテーマとなるでしょう。

4. 校則の意義と現代の変化

平成時代を通じて、校則は学校生活に密接に影響を与えてきました。

特に靴下の色に関する校則は、多くの学生にとって日常的な制御となり、半ば不満を抱きつつも受け入れざるを得ないものでした。

例えば、中学生の頃には「靴下は白、ワンポイントのみ可」というルールが施行され、少なからず学生たちの自由を制限していたのです。

この規則により、校風を統一し、学生の品位を高める意図があったのかもしれませんが、靴下の色が学生の品行に大きく影響を与えることは少ないでしょう。

時が経つとともに、このような規則も変化を迎えます。

高校生になると校則の一部が緩和され、例えば黒の靴下も許可されるようになりました。

多くの学生にとってこの変更は歓迎されたものであり、制服の中で僅かながらも自由が享受できる状況となったのです。

こうした動きは、学生に自らのアイデンティティを見つけるための小さな一歩として、真に重要な役割を果たしていたと言えるでしょう。

現代においては、こうした校則はさらに見直され、多様性が認められる社会へと移行しています。

校則を必要最低限にして、生活指導に柔軟性を持たせることが望まれるようになりました。

靴下の色一つをとっても、学校生活がどのように生徒の成長や自由に寄与するのか、再考されるべき時代に来ているのかもしれません。

振り返ることで、あの時代の校則が学生たちに与えた影響を理解し、今後の教育のあり方を模索する良い機会となるでしょう。

過去の経験は、未来を見据える上で重要な指針となります。

特に靴下の色に関する校則は、多くの学生にとって日常的な制御となり、半ば不満を抱きつつも受け入れざるを得ないものでした。

例えば、中学生の頃には「靴下は白、ワンポイントのみ可」というルールが施行され、少なからず学生たちの自由を制限していたのです。

この規則により、校風を統一し、学生の品位を高める意図があったのかもしれませんが、靴下の色が学生の品行に大きく影響を与えることは少ないでしょう。

時が経つとともに、このような規則も変化を迎えます。

高校生になると校則の一部が緩和され、例えば黒の靴下も許可されるようになりました。

多くの学生にとってこの変更は歓迎されたものであり、制服の中で僅かながらも自由が享受できる状況となったのです。

こうした動きは、学生に自らのアイデンティティを見つけるための小さな一歩として、真に重要な役割を果たしていたと言えるでしょう。

現代においては、こうした校則はさらに見直され、多様性が認められる社会へと移行しています。

校則を必要最低限にして、生活指導に柔軟性を持たせることが望まれるようになりました。

靴下の色一つをとっても、学校生活がどのように生徒の成長や自由に寄与するのか、再考されるべき時代に来ているのかもしれません。

振り返ることで、あの時代の校則が学生たちに与えた影響を理解し、今後の教育のあり方を模索する良い機会となるでしょう。

過去の経験は、未来を見据える上で重要な指針となります。

5. 最後に

平成時代には、学校生活を彩るユニークな校則が多く制定されていました。

その中で、特に印象深いのが「靴下は白・ワンポイント可」というルールです。

この規則は多くの中学校で適用され、学生たちは靴下の選択肢を狭められました。

靴下の色や模様に制約を設ける校則は、多くの学生にとって不満の種でしたが、時代が進むにつれて規則の意味を受け入れながら新しい風を感じていたことでしょう。

この一見些細な規則も、高校進学と共に変化しました。

靴下の色が黒も許されるようになると、学生たちはその変化に歓喜しました。

この変更は一見小さな出来事でしたが、当時としては学生生活に新たな息吹をもたらすものでした。

自由の希求という形での発展が、学生たちに小さな幸せを与えたのです。

n振り返って考えると、靴下の色に制限を加える校則がどの程度の影響を持っていたのでしょうか。

校風を維持し、学生の統一感をもたらすという目的はあったかもしれませんが、靴下が学生生活に与える影響は軽微であった可能性があります。

現代では、こうした校則も少しずつ見直され、多様性を認め合う時代へと変化しています。

平成時代の校則である靴下の色は、規則と自由について考える貴重な振り返りの一部として、学生たちの記憶に残る重要なエピソードです。

その中で、特に印象深いのが「靴下は白・ワンポイント可」というルールです。

この規則は多くの中学校で適用され、学生たちは靴下の選択肢を狭められました。

靴下の色や模様に制約を設ける校則は、多くの学生にとって不満の種でしたが、時代が進むにつれて規則の意味を受け入れながら新しい風を感じていたことでしょう。

この一見些細な規則も、高校進学と共に変化しました。

靴下の色が黒も許されるようになると、学生たちはその変化に歓喜しました。

この変更は一見小さな出来事でしたが、当時としては学生生活に新たな息吹をもたらすものでした。

自由の希求という形での発展が、学生たちに小さな幸せを与えたのです。

n振り返って考えると、靴下の色に制限を加える校則がどの程度の影響を持っていたのでしょうか。

校風を維持し、学生の統一感をもたらすという目的はあったかもしれませんが、靴下が学生生活に与える影響は軽微であった可能性があります。

現代では、こうした校則も少しずつ見直され、多様性を認め合う時代へと変化しています。

平成時代の校則である靴下の色は、規則と自由について考える貴重な振り返りの一部として、学生たちの記憶に残る重要なエピソードです。

コメント