1. ガラケー時代の幕開け

さらに、2001年10月1日に発売された”P2101V”は、初の第3世代携帯電話(FOMA)として知られています。この端末は当時としては非常に高速である下り384kbpsの通信速度を持ち、テレビ電話機能を搭載するなど、ユーザーに革新的な体験をもたらしました。これらの革新により、携帯電話は単なる通信手段を超え、個々のライフスタイルや個性を反映するアイテムとなりました。

この時期、多くのユーザーは携帯電話のデザインや機能の違いに魅了され、NEC、パナソニック、富士通、ソニーなどのメーカーが提供する多様な特色に合わせた機種を選ぶことを楽しみました。例えば、着信メロディの和音の種類や、画面サイズ、カメラの性能、さらにはiアプリの存在など、さまざまな要素が選択の基準となりました。特に日本の携帯電話文化、”ガラパゴスケータイ”は、こうした時代背景の中で形作られ、今も多くの人に懐かしまれています。この時代は、技術の進化とともにユーザーが自分に合った機種を見つける喜びが広がっていた時代でした。

2. 代表的な機種とその特徴

さらに、同年9月には『N502it』が発売されました。このカラーディスプレイ版は、色彩豊かな画面表示によってユーザーエクスペリエンスを向上させ、その人気はさらに加速しました。これらのデジタル・ムーバシリーズは、当時の技術革新を象徴する存在でした。

一方で、2001年には画期的なモデル『P2101V』が登場しました。この端末は初の第三世代携帯電話(FOMA)として、NTTドコモから発売され、下り最大384kbpsの高速通信が可能でした。その上、テレビ電話機能を搭載し、コミュニケーションの新たな可能性を切り拓きました。この機能は、当時のユーザーたちに未来の技術を予感させるもので、多くの注目を集めました。

このように、携帯電話が進化していった平成中期には、各メーカーが独自のデザインや機能で競い合い、ユーザーは自分自身のライフスタイルに合わせた機種選びを楽しんでいました。着信メロディの多様性、画面の大きさ、通信速度やカメラ性能など、ユーザーはそれぞれの好みに応じた選択を楽しんでいたのです。この時代のガラケー文化は、今日のスマートフォンとは異なり、個性豊かな選択肢が広がるものでした。平成中期の技術進化は、多くの人々にとって、日常を彩る一部であり、ノスタルジックな思い出と共に語り継がれています。

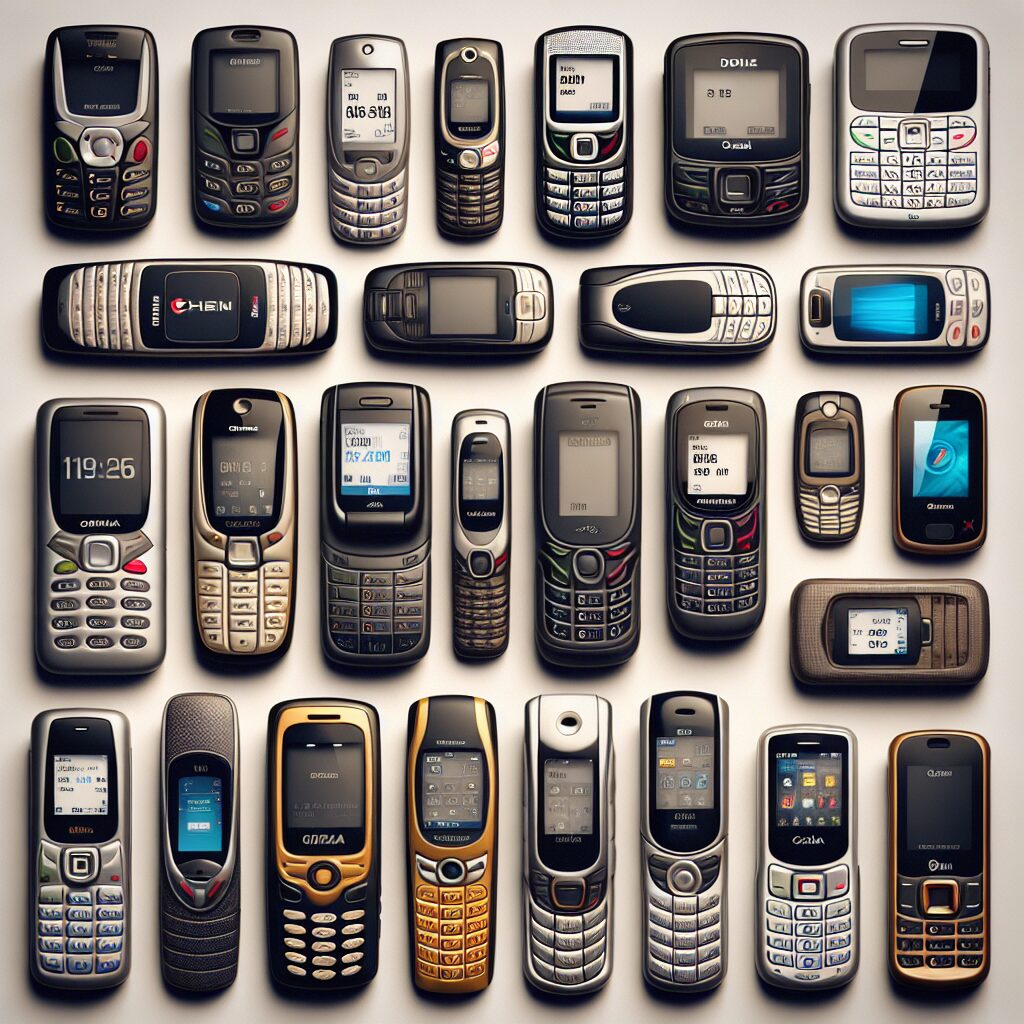

3. メーカー別の多様な携帯電話

この時代を振り返ると、NEC、パナソニック、富士通、ソニーといった有名メーカーがしのぎを削り、それぞれ独自のデザインと機能を競い合っていたことがわかります。

例えば、NECはバランスの取れた機能性で広い層をターゲットとし、パナソニックは先進的なカメラ機能やデザインの斬新さで注目を集めました。

富士通はセキュリティへの配慮や文字入力のしやすさを重視し、ソニーは音楽再生やメディア機能に強みを持たせるなど、各社の特徴が色濃く反映されています。

使用者は、携帯電話を選ぶ際に単に通信手段としてだけでなく、自分の個性や生活を豊かにするツールとして捉えていました。

そのため、機種選びにはキャリアの提供するサービスとともに、メーカーごとの個性が大きな影響を与えていました。

さらに、消費者は各メーカーが提供する新機能やデザインの違いを楽しみ、それが一種の文化となっていました。

例えば、当時流行した着信メロディのカスタマイズや、高画質な液晶画面、先進的なカメラ性能は、多くの消費者にとって新鮮な衝撃で、機種変更をするたびにワクワクしたものです。

平成中期の携帯電話文化は、スマートフォン全盛の現在とはまた異なる、個性豊かで選択肢に溢れた、興味深い時代だったといえるでしょう。

4. ガラパゴスケータイの文化的影響

この時代、日本独自の特徴を持つ携帯電話、通称“ガラケー”が登場し、個性豊かなモバイル文化を形成しました。

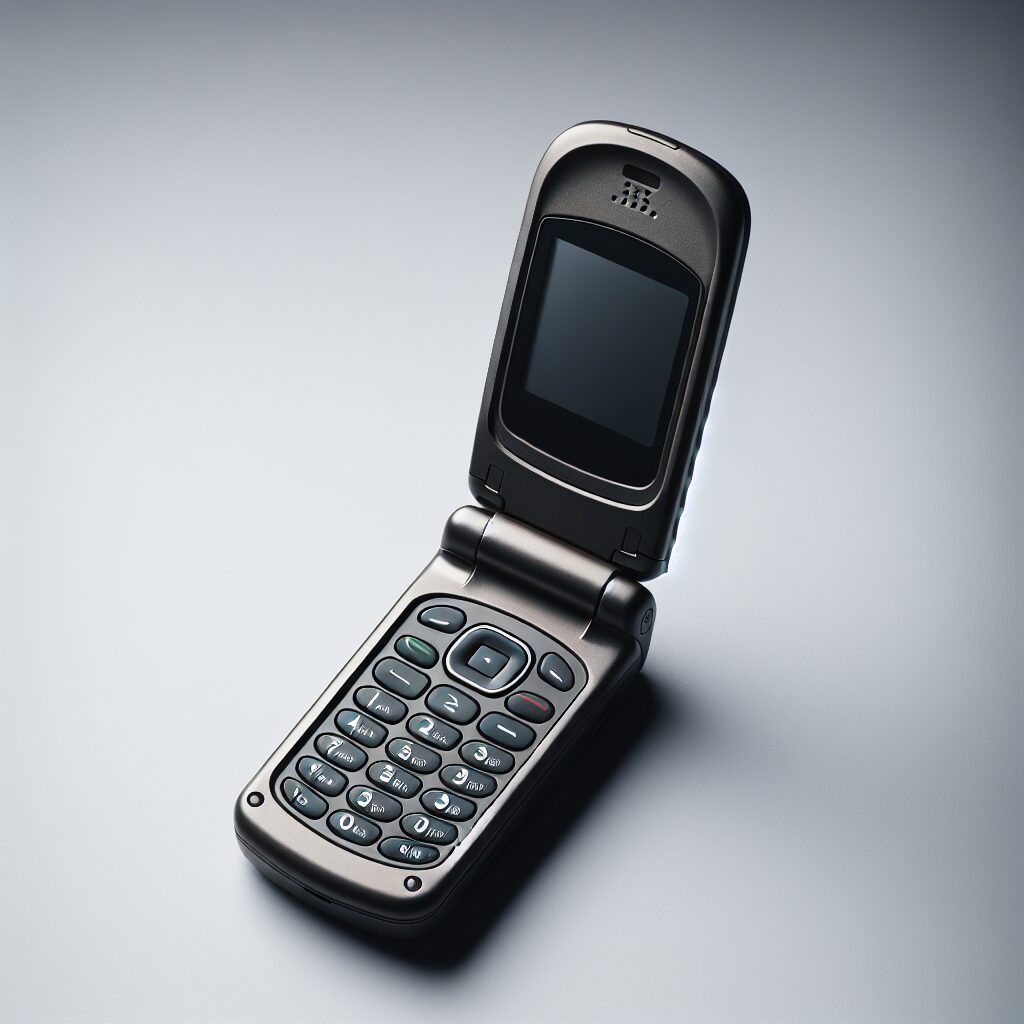

ガラケーは、折りたたみ式のデザインや、カスタマイズ可能な着メロ機能などで多くの人々の心を掴みました。

特に、NTTドコモの“デジタル・ムーバN502i HYPER”や“P2101V”は、当時の技術革新を象徴するモデルとして広く愛用されました。

これらの機種は、高速通信やテレビ電話など、当時としては画期的な機能を備え、現代のスマートフォンとは異なるユーザー体験を提供しました。

\nガラケーは、日本の消費者の多様なニーズに応え、それぞれのメーカーが独自のデザインや機能を競い合いました。

NECやパナソニック、富士通、ソニーなど、多くの企業が参入し、ユーザーに多種多様な選択肢を提供しました。

このことは、スマートフォンとは異なる、ガラケーならではの文化を生み出す要因となりました。

“平成中期あるある”として語られるように、あの時代のガラケーは、携帯電話が単なる連絡手段ではなく、個性を表現するための重要なアイテムでした。

技術が進化する中で、ガラケー文化は、今日でも懐かしく、また新たな価値として見直されています。

現代のスマートフォンは、一体型のデザインやアプリケーションの多様性で便利さを追求していますが、ガラケーがもたらしたのは、日本独特の文化と懐かしさです。

その時代のガラケーからは、単に技術の進化だけでなく、ユーザーのライフスタイルに寄り添ったデザインが見受けられます。

“ガラパゴスケータイ”は、そうした日本独自の発展を象徴し、今なお多くの人々にその文化的影響を残し続けています。

5. まとめ

平成中期は、携帯電話の技術革新が進み、特にガラケー文化が形成された時期として多くの人に親しまれています。

この時期、多くの人が家電量販店に足を運び、新しい携帯電話の発売を心待ちにしていました。

折りたたみ式ガラケーの流行により、ユーザーは自分のスタイルに合った携帯電話を選ぶ楽しみを得て、個性を表現する手段としても利用しました。

その中でも、NTTドコモの「デジタル・ムーバN502i HYPER」は、市場に大きな影響を与えました。

4和音の着信メロディや大きなモノクロ液晶が当時のユーザーを引きつけ、さらにカラーディスプレイの「N502it」の登場は、多くの支持を集めました。

そして、2001年には「P2101V」が初の3G携帯電話として登場し、高速通信やテレビ電話機能といった革新的な機能で多くの人を驚かせました。

このような技術進化は、メーカーごとのデザインや機能の違いを楽しむだけでなく、それぞれのライフスタイルに合わせた選択肢を広げ、ガラケー文化の礎を築きました。

個性とライフスタイルに合った携帯電話を選ぶ楽しみは、現代のスマートフォン時代とは異なるユニークなものでした。

着信メロディや画面サイズの選択、カメラ性能やアプリケーションの多様性が、豊かな携帯ライフを実現させていたのです。

今日もなお、この時代のガラケーは日本の技術と文化の象徴として記憶され、多くの人々に懐かしまれています。

平成中期における携帯電話の進化は、その後のスマートフォン革命へと繋がる重要なステップとなりました。

そして、ガラケー時代が残した影響は、現在の電子機器への期待や技術革新へと繋がっていくのです。

💾 平成あるあるリンク & サイト横断

この記事とあわせて読みたい平成ネタ

コメント